1994년 창간 이후 22년째 <한겨레21>의 사진을 책임진 기자가 있다. 세월호, 쌍용차, 강정마을, 밀양… 약자들의 싸움이 벌어지는 현장에 가면 늘 카메라를 든 그와 마주치곤 한다. 박승화 사진부장이다. 포토저널리즘과 ‘사진쟁이의 윤리’에 관심 있는 독자에게 박승화 사진부장의 <한겨레21> 교육연수생 3기 특강 내용을 살짝 공개한다. _편집자

박승화 기자(맨 왼쪽)가 <한겨레21> 회의실에서 3기 교육연수생들에게 사진 강의를 하고 있다. 김진수 기자

2015년 세월호 참사 1주기를 맞아 서울 광화문광장에서 열린 희생자들의 빈방 사진을 담은 ‘아이들의 방’ 전시회. 박승화 기자

언젠가는 한 어머니가 서랍을 열고 옷장을 보여주며 설명하는데 한마디도 알아듣지 못했다. 어머니가 내내 울먹이며 말했기 때문이다. 왜 빈방을 찍어야 한다고 생각했는지 연수생들이 물었다. 박 기자는 “사회적인 큰 비극을 맞으면 유족들은 그 비극을 잊고 살아갈 권리가 있다. 그러나 사회는 그 비극을 잊지 말아야 할 의무가 있다”고 답했다. 아무리 큰 비극이라 할지라도 시간이 흐르면 금세 잊히곤 한다. 빈방은 그 사람이 실제로 존재했다는 증거이자, 그 사람이 존재했어야만 하는 장소다. 사진으로나마 ‘망각하지 않겠다’는 의지를 확인하는 이유다. 지난해 세월호 1주기 때는 작업 결과물을 모아 서울 통의동 사진 갤러리 ‘류가헌’에서 전시회를 열었다. 아직 못 담은 방이 많기에 작업은 현재진행형이다. 함께하는 사진가들은 2009년 서울 용산 참사를 기록하면서부터 인연을 맺었다. 모임 이름은 ‘최소한의 변화를 위한 사진가 모임’. 용산 참사 유가족, 쌍용차 해고노동자, 경남 밀양 송전탑, 제주 강정마을 등의 현장 사진을 담아 해마다 ‘달력’도 만들어왔다. 달력을 판 돈은 후원금으로 쓰인다. 그는 전수영 선생님의 방을 촬영할 때의 자신을 ‘짐승’이라고 표현한다. ‘찍어도 되는 것인가’ 하는 회의와 ‘찍어야 한다’는 의무 사이에서의 갈등. 그리고 결국 셔터를 누르는 것을 선택한 자신에 대한 비웃음이다. 사진기자들은 때론 ‘짐승’이 되어야 한다. 보도사진 역사상 가장 ‘짐승’이라 손가락질 받는 사진은 무엇일까? 굶주려 숨이 끊어져가는 소녀와 그 아이가 죽기만을 기다리는 독수리, 그리고 그 장면을 바라보기만 한 죄로 비난받은 케빈 카터의 사진이 아닐까. 이 사진 한 장으로 케빈 카터는 퓰리처상의 영예를 안았다. 그러나 그보다 더한 비난의 손가락질을 받았다. 박 기자는 이 사진에 대해 이렇게 말했다. “셔터를 누르기 전까지는 사진기자이고, 셔터를 누르고 나서야 사람으로 돌아온다.” 박 기자가 말하는 ‘사진기자’다. 박 기자는 1991년 처음으로 ‘짐승’ 같은 경험을 했다. 당시 명지대 1학년 강경대군이 시위 도중 사복경찰 체포조인 백골단에게 맞아 숨졌다. 강경대군의 노제 도중 서울 신촌 연세대 앞 굴다리 위에서 39살 여성이 분신하는 일이 벌어졌다. 현장에 있던 박 기자는 셔터를 눌렀다. 몇몇 사람이 불을 껐고, 기자들은 사진을 찍었다. 그런데 홍콩의 한 일간지는 “여인의 몸이 불타고 있는데도 불을 끄는 이가 아무도 없었다”라는 식으로 기사를 썼다. 아직도 박 기자는 스스로에게 묻는다. “불을 끄는 사람이 정말 아무도 없었다면 나는 사진을 찍었을까?” 올해 퓰리처상을 받은 시리아 난민 사진들은 너무 드라마틱하게 현장을 담았다는 비판을 받기도 한다. 사진 작가나 기자들은 관심을 끌기 위해 더 자극적으로 사진을 찍는다. 시리아 난민 문제를 널리 알리는 기폭제가 됐던 알란 쿠르디의 사진도 그랬다. 해변에 아이가 숨져 있는데 사진을 찍고 지면에 싣는 행위에 대한 논란이 거셌다. 사진기자의 숙명 “그런 정도의 자극적인 사진이 나와야만 난민 문제에 주목하는 사람들 또한 비난받아야 하는 건 아닐까? 왜 이런 상황이 생기게 되는지부터 생각해야 한다. 상황이 벌어졌으니 내가 이 현장에 있는 것이다. 이 상황이 벌어지지 않았다면 나는 이곳에 있지 않았다. 이 상황은 우리 모두의 책임이다.” 딜레마에 빠질 때마다 그는 생각한다. 사진가들끼리도 사석에서 갑론을박을 벌이곤 한다. 여전히 정답은 알 수 없다. 다만 확실한 것은 하나 있다. “카메라는 죽음을 좇지만, 죽음은 카메라를 찾아온다.” 사진을 하는 사람이라면 어떤 상황에서든지 카메라를 들 수밖에 없다는 뜻이다. ‘짐승’의 변명이 아닌 ‘사진기자’의 숙명이다. 하나의 장면을 어떻게 하면 의미 있게 찍을 수 있는지 교육연수생이 묻자, 박 기자가 말했다. “어떤 현장이든지 처음에는 ‘모두 찍어야 한다’. 전체가 보이는 사진, 그다음에는 여러 부분들을 찍는다. 그러나 지면에는 한 장만 나간다. 수백 장 가운데 당시 상황을 가장 잘 보여주는 한 장만 선택된다. 결국 사진은 뺄셈이다. 그림은 캔버스 위에 무엇을 더하느냐의 문제지만, 사진은 프레임 안에서 무엇을 빼느냐의 문제다. 사진을 고를 때도 같다. 수백, 수천 장을 찍어두고 몇 장을 골라내느냐가 가장 중요하다.” 그렇다고 해서 찍은 사진을 버려서는 안 된다. 지금 당장은 빠지더라도, 세월이 흐르면 더 적합한 사진이 될 수 있기 때문이다. 당시에는 보이지 않던 정보가 담겼을 수도 있다. 한 장의 진실

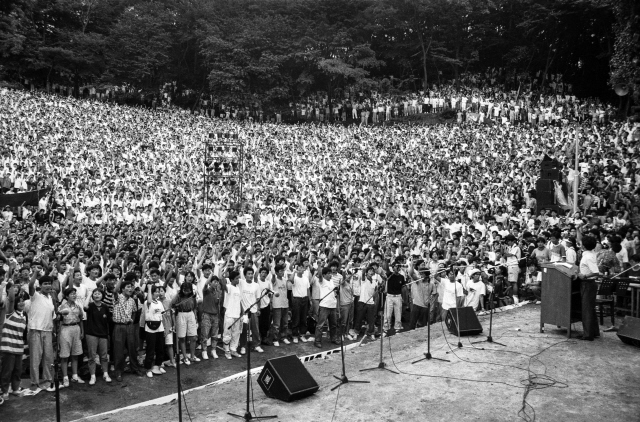

1990년 <애국의 길>을 부르고 있는 전대협 학생들. 박승화 기자