의문이 든다. 양명은 과연 결정서 시안 작성을 요구받은 구체적인 맥락을 정확히 인지하고 있었을까? 11월3일자로 완성한 문서 첫머리가 그런 의문을 낳는다. 6쪽짜리 러시아어 타자본 문서 첫머리에는 “상세한 보고서를 보충하여 제출하겠다”는 설명이 붙어 있다. 양명은 본격적인 장문의 보고서를 내기에 앞서 개략적인 보고서를 낸다는 심정으로 이 글을 쓴 것으로 보인다. “이 기록은 이델손 동무의 질의에 응하여 작성된 것이다”라는 뒤이은 문장도 그렇다.##4 동방비서부 당료의 질문에 응해 조선혁명의 주·객관 조건을 대체적으로 설명한다는 기조를 견지했다.

경쟁 그룹들은 그렇지 않았다. 그들은 국제당 안팎 사정에 밝았다. 12월당 대표단 이동휘와 김규열은 그해 7월부터 줄곧 모스크바에 머물고 있었다. 국제당 제6차 대회(1928년 7월17일~9월1일)에 참석하러 왔다가, 대회가 끝난 뒤에도 조선위원회 논의에 참여하기 위해 눌러앉았다. ‘고참 당원그룹’(группа старых партийцев)의 대표자인 김단야는 더했다. 국제당 동양부의 추천으로 1926년 9월 모스크바의 국제레닌학교에 입학한 이래 3년째 체류 중이었다.

경쟁 그룹들은 결정서 시안 작성의 의미를 잘 이해하고 있었다. 그들이 작성한 문서에 드러나 있다. 이동휘·김규열이 작성한 문건은 제목부터가 ‘조선문제결정 초안’이었다. 러시아어 타자본 14쪽 분량으로 26개 항목에 걸쳐 조선혁명의 여러 문제를 낱낱이 해명했다. 특히 핵심 관심사를 분명히 했다. ‘국제당 집행부는 1927년 12월 서울의 제3차 당대회에서 선출된 조선공산당 중앙위원회를 승인’해야 한다는 내용을 명시했다.##5 김단야도 핵심을 뚜렷이 했다. 영문 타자본 65쪽에 이르는 장문의 문서에 현안에 관한 그의 복안이 명시됐다. 현존하는 두 개의 조선공산당은 정치적·조직적 편향으로 오염됐기에 그들과는 무관한 신당을 설립해야 한다는 주장을 분명히 했다.##6

그러나 양명·한빈이 제출한 문서는 달랐다. 분량도 적고 핵심 현안에 대한 주장이 누락됐다. 문서 어디에도 자기네 당이 국제당 조선지부로서 적합하다는 주장이 담겨 있지 않았다. 왜 그랬을까? 표면상으로 보면 2월당 대표단의 모스크바 도착이 다른 그룹보다 늦었기 때문이다. 하지만 그게 다가 아니었다. 국제당 외교를 수행할 인적자원과 경험, 네트워크가 경쟁 그룹보다 취약했던 탓으로 보인다. 그중에서 결정적 요인은 국제당 집행부 내부 인맥이었다. 그 속에 자기 당을 지지하고 후원하는 세력이 얼마나 두텁게 포진하고 있는지가 중요했다. 2월당 대표단은 그런 측면에서 가장 열악한 처지에 놓여 있었다.

양명이 상황의 엄중성을 깨달은 것은 그로부터 열흘이 지난 뒤였다. 그해 11월13일 이델손은 조선 문제에 관한 두 종류의 초안을 작성해 조선위원회 회의에 회부했다. 이 문서들은 조선공산당의 세 당사자에게도 회의 참석 통지서와 함께 제공됐다. 첨부문서 형식이었다. ‘조선공산당 내부 상황에 관한 결정 초안’과 ‘조선 공산주의자들의 과제에 관한 결의 (12월테제) 초안’이다. 전자는 조직 문제에 관한 것이고, 후자는 정치 문제에 관한 것이었다. 이튿날인 11월14일자로 조선위원회 회의가 소집됐다. 조선 문제의 향배가 사실상 결정되는 운명의 날이었다.

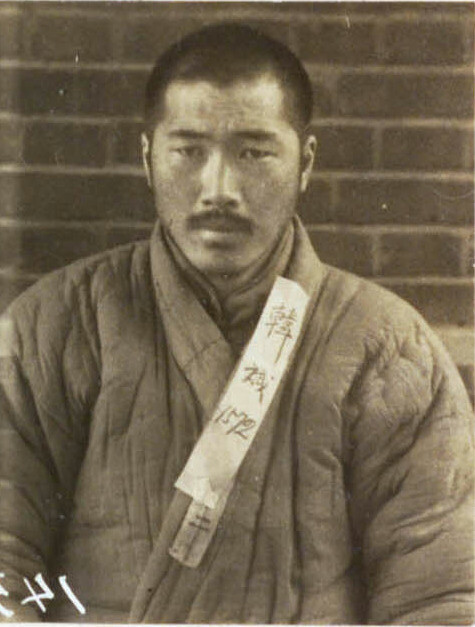

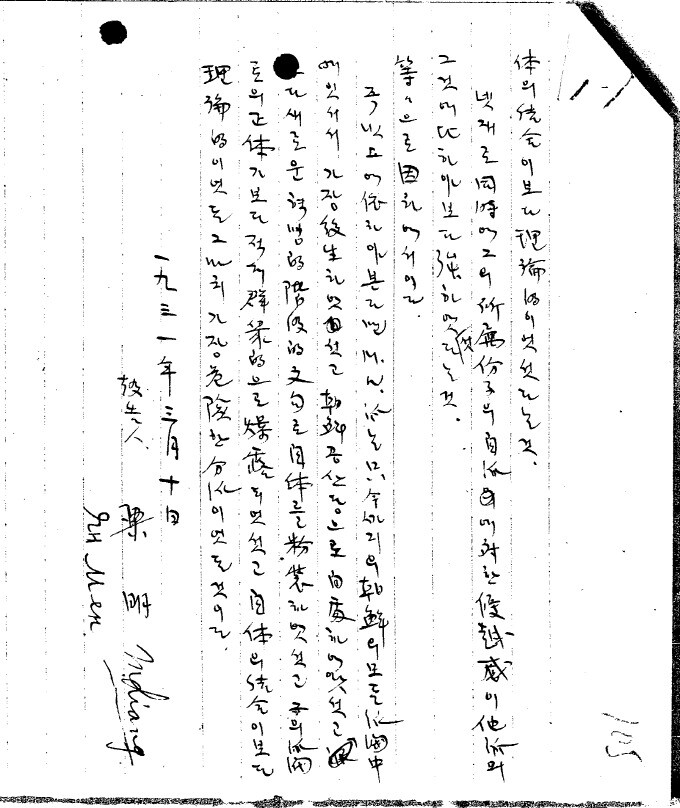

양명의 자필 필적과 서명. ‘1931년 3월10일 보고인 양명’이라고 썼다. 한자(梁明), 영문(M.Liang), 러시아어(Ян Мен)로 서명을 남겼다.

이제야 비로소 양명은 조직 현안에 대한 의사를 분명히 했다. 초안에 적힌 “상쟁하는 조선 공산그룹 가운데 어느 누구에 대해서도 국제당 조선지부 대표권 승인을 거절한다”는 조항을 비판했다. 현존하는 두 개의 조선공산당을 부인하고 새로운 공산당을 신설한다는 초안은 조선혁명에 유해하다고 못박았다. 양명의 판단에 따르면 현실의 조선공산당을 소멸시키는 행위가 될 것이다. 또 공산그룹 수를 늘려 혁명 역량의 분열을 더 복잡화하는 결과를 가져오리라고 진단했다.##7 정확한 견해였다. 뒷날 유감스럽게도 양명의 우려는 현실화하고 말았다. 신당 설립론은 12월당과 2월당이라는 두 공산당을 위축시켰고 결국 소멸시켜버렸다.

(https://h21.hani.co.kr/arti/world/world_general/53576.html) 그뿐 아니라 ‘국제선’이라는 새로운 공산그룹의 출현을 가져오지 않았던가. 조선혁명의 현장에 대한 양명의 인식이 얼마나 투철했는지 엿볼 수 있다.

그러나 양명은 제 주장을 실현할 수단을 찾지 못했다. 신당설립론을 지지하는 국제당 조선담당관들의 의사가 뚜렷이 고착됐음을 확인했을 뿐이다. 조선위원회가 이델손 초안 내용과 거의 동일한, 결정서 원안을 채택한 날짜는 11월24일이었다. 초안을 회람한 지 열흘밖에 지나지 않은 때였다. 외교 활동을 위한 시간도 부족했으리라 짐작된다.

도중에 상황을 반전시킬 기회가 딱 한 번 주어졌다. 12월당 대표단의 이동휘와 김규열이 협상을 제안했다. 배타적으로 국제당 지부 승인을 획득하려 노력했던 경쟁자이지 않은가. 그랬던 그들이 양당통합론을 제기했다. 모스크바에 온 두 대표단이 합체해 조선공산당의 단일 대표단을 구성하고, 그 단일 대표단이 조선문제 초안을 독자적으로 작성하자는 제안이었다. 이델손 초안을 무효화하고 그 대신 독자적인 공동 초안을 작성하자는 말이었다.

양명은 그들과 만났다. 협상의 주도권은 12월당 쪽에 있었던 것 같다. 그들은 능동적으로 임했고, 2월당 대표 양명은 수동적이었다. 그러나 두 번째 만났을 때, 양명은 거절 의사를 분명히 했다. 통합 아이디어에는 원칙적으로 동의하지만 당 중앙에서 그런 협상을 수행할 전권을 부여받지 않았다고 말했다. 자기에게는 양당 통합 여부를 결정할 권한이 없다는 게 표면상의 이유였다.

왜 거절했을까. 당시 상황에서 조선공산당의 위축과 소멸을 저지할 가능성이 있는 유일한 방안이 아니던가. 신당설립론을 굳게 밀어붙이는 김단야 그룹과 국제당 조선담당관들의 유착을 깨뜨릴 방안이었다. 그런데도 그것을 거절하다니, 실제 이유가 무엇일까? 양당의 격화된 분쟁으로 12월당 집행부에 대한 불신이 깊었기 때문일까, 아니면 양당 통합이 실현되기 어렵다고 판단했기 때문일까. 설혹 양당이 통합한다 하더라도 신당설립론을 저지하지 못한다고 비관적으로 봤기 때문일까. 과연 어느 쪽일까. 어쩌면 이 모든 요인을 복합적으로 판단했기 때문일 수도 있겠다.

불신감이 깊어서, 실현되지 않으리라 생각해서?

어쨌거나 양명의 선택은 불운했다. 2월당을 국제당 지부로 승인받는다는 자신의 외교 소임을 달성하지 못했을 뿐 아니라, 현존하는 두 공산당의 소멸 위기를 저지하는 데도 효과를 보지 못했다. 그러기는커녕 신당설립론이 상황을 주도하게끔 허용하는 계기가 되고 말았다. 조선혁명의 현장 상황을 누구보다 꿰뚫고 있고, 탁월한 문필 능력으로 이론과 선전 분야를 이끌어온 양명이었다. 하지만 사람이란 만 가지를 다 잘할 수 있는 존재가 아니다. 모스크바의 국제당 외교 분야는 그에게 낯선 영역이었다.

임경석 성균관대 사학과 교수·<독립운동 열전> 저자 참고 문헌

1. 강호출, <코민테른 ‘조선문제결정서’를 통해 본 조선공산당 운동(1925~1928)>, 고려대 박사학위 논문, 148쪽, 2004년.

2. Делегаты ЦК КорКП Ли-Донхи и Ким-Гюер(조선공산당 대표 이동휘, 김규열), Заявление в Корейкую комиссию ИККИ(국제당집행부 조선위원회 앞 의견서), 1쪽, РГАСПИ ф.495 оп.135 д.152 л.164об., 1928년 10월31일.

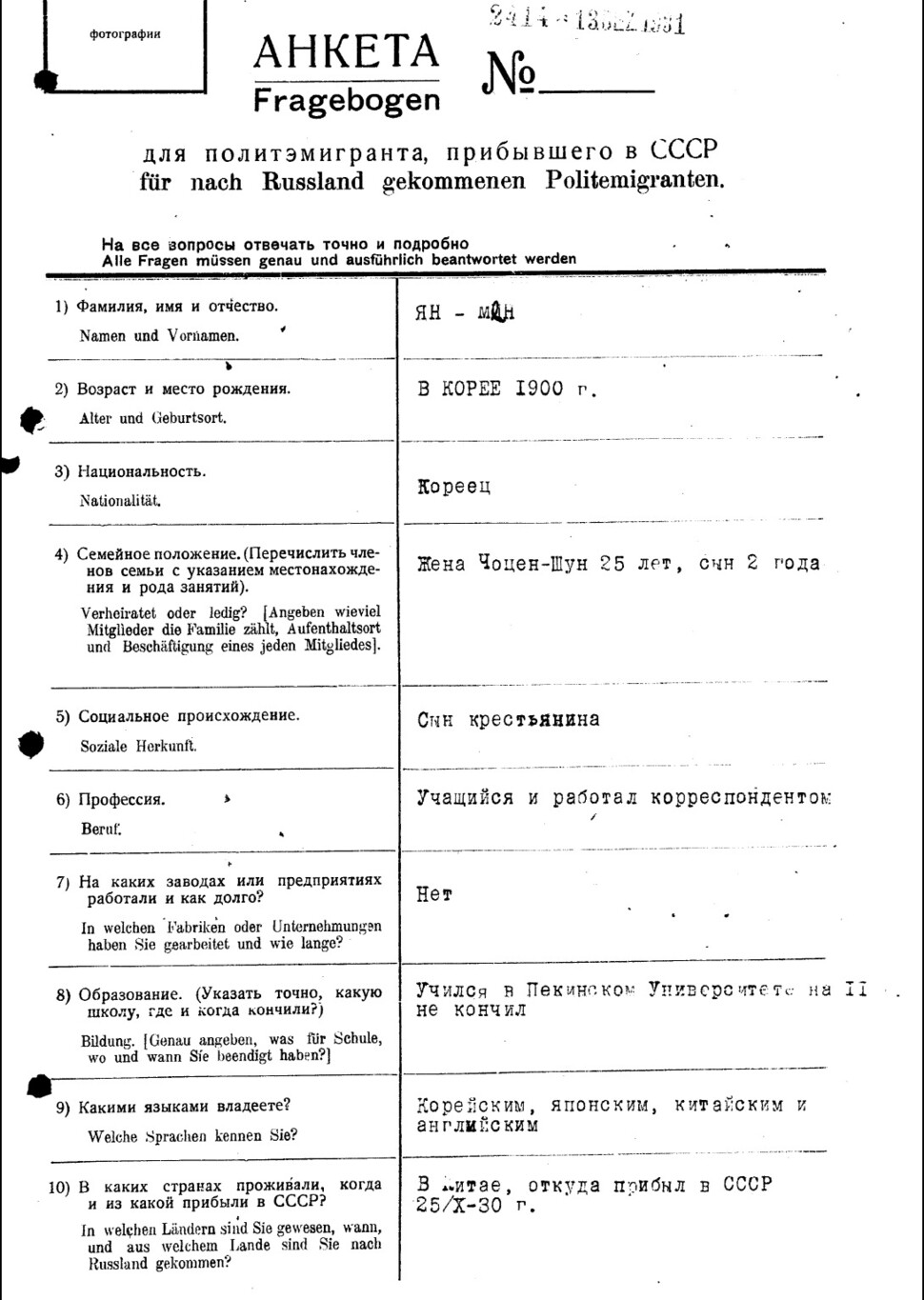

3. Ян-Мен(양명), Анкета(신상조사서), 1쪽, РГАСПИ ф.495 оп.154 д.442 л.85-86об., 1930년 11월26일.

4. Ян и Хан(양명과 한빈), Записка согласно запроса со стророны тов.Идельсона(이델손 동무의 질의에 대한 답변), 1쪽, РГАСПИ ф.495 оп.135 д.156 л.355-360, 1928년 11월3일.

5. Делегация ЦК Кор.к.п. избранного на Ⅲ Сеульском партсъезде в декабре 1927 года(1917년 12월 서울의 3차 당대회에서 선출된 조선공산당 중앙 대표단), Проект резолюции ИККИ по корейскому вопросу(조선문제에 관한 국제당집행부 결정 초안), РГАСПИ ф.495 оп.135 д.150 л.3-16., 1928년 10월1일.

6. Kim Dania, On the problem of Korean revolution, pp.1-65, РГАСПИ ф.495 оп.135 д.159 л.246-310, 1928년 10월24일.

7. Ян и Хан, Замечание к проекту постановления(결정 초안에 대한 의견), РГАСПИ ф.495 оп.135 д.150 л.122., 1928년 11월15일.