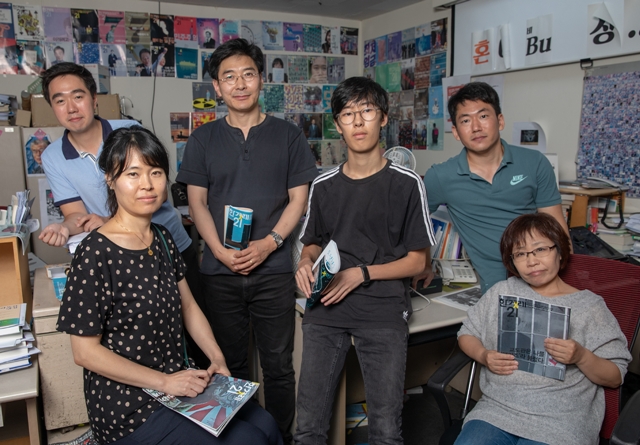

8월2일 서울 마포구 공덕동 한겨레신문사에서 독자 오프라인 모임을 열었다. 왼쪽부터 방준호 기자, 이시형 독자, 류명석 독자, 류재슬 독자, 이재호 기자, 정성미 독자. 김진수 기자

방준호 기자 최근 <21>의 여러 시도 가운데 ‘공장이 떠난 도시’도 있었다. 길게 이어지는 기사라 읽기가 좀 어려웠을 수도 있겠다. 류명석 대부분 기사를 꼼꼼히 뜯어보는 편이지만, 공장이 떠난 도시는 세세하게 읽지 못했다. 제목도 좋고 기사의 시작도 좋았는데 차분하게 이야기를 읽기에 당시 내가 조금 바빴던 사정도 있었다. 개인적으로 기사를 읽으면서 중시하는 부분이 바로바로 정보를 얻을 수 있는가다. 공장이 떠난 도시는 정보를 즉각 전달하기보다 이야기 속에서 드러내는 기사였고, 어딘지 어둡고 무거운 느낌이 들어 집중하지 못했다. 정성미 나는 기사에 나오는 사람들에 이입해서 이야기를 따라가는 것을 좋아하는 편이다. 그래서 이야기 형태의 기사에도 만족감을 느낀다. 류명석 내 상황의 문제일 수 있다고도 생각한다. ‘르포작가 지원 공모제’를 하는 것으로 아는데, <21>에서 이런 식으로 다양한 형태의 기사를 시도하고 선보이는 것 자체는 좋다고 생각한다. 이시형 잡지를 보면서 보통은 훑어보다가 개인적으로 관심이 가는 주제다 싶은 것들을 집중해서 읽게 되지 않나. 고민스러운 부분일 수도 있을 텐데, 전체 지면은 한정적이니 한 기사가 너무 길면 다양한 주제의 기사를 담지 못하는 일이 생길 수도 있을 것 같다. 이야기는 모임이 있던 주의 표지이야기 ‘#오빠 미투’(제1273호) 기사로 자연스럽게 이어졌습니다. 기사는 ‘독편3.0 오픈채팅방’에서도 큰 관심을 모았습니다. 정성미 미투 가운데서도 정말 하기 어려운 이야기다. 이런 이야기는 사적으로도 드러내놓고 하는 경우가 많이 없어 생각하지 못한 채 살고 있었는데, 기사로 이런 문제를 드러내서 정말 놀랐다. 류명석 보통 좋다고 생각한 기사가 있으면 바로 아이에게 읽어보라고 권하는데, 이 기사는 좋다고 생각하면서도 차마 건네지 못할 정도로 힘들었다. 그런데 생각해보면, 모든 ‘#미투’가 처음에는 불편하다가 점차 사회적으로 번져나가 더 많은 피해자가 자기 이야기를 꺼내놓으며 커져갔다. 그렇게 생각해보면 당장은 불편하더라도 이런 보도가 더 많이 필요해 보인다. 그런 대목이 <21>이 가진 힘이다. 방준호 기자 아버지가 권한 기사 중에 어떤 기사가 기억에 남나. 류재슬 ‘사자 세실’(제1272호 ‘고작 벽걸이로 쓰려고 사냥한 사자 세실’) 기사가 기억난다. 현안 관련 기사도 읽는데, 고등학생인 내 또래한테 좀 어렵게 느껴지기도 하지만 신문에서 보는 것보다 깊고 친절하게 정리해줘 좋다. 급하게 사건들을 따라가기보다는 늦더라도 상황을 깊이 있게 해석해주는 기사가 많았으면 좋겠다. 방준호 기자 whorun@hani.co.kr