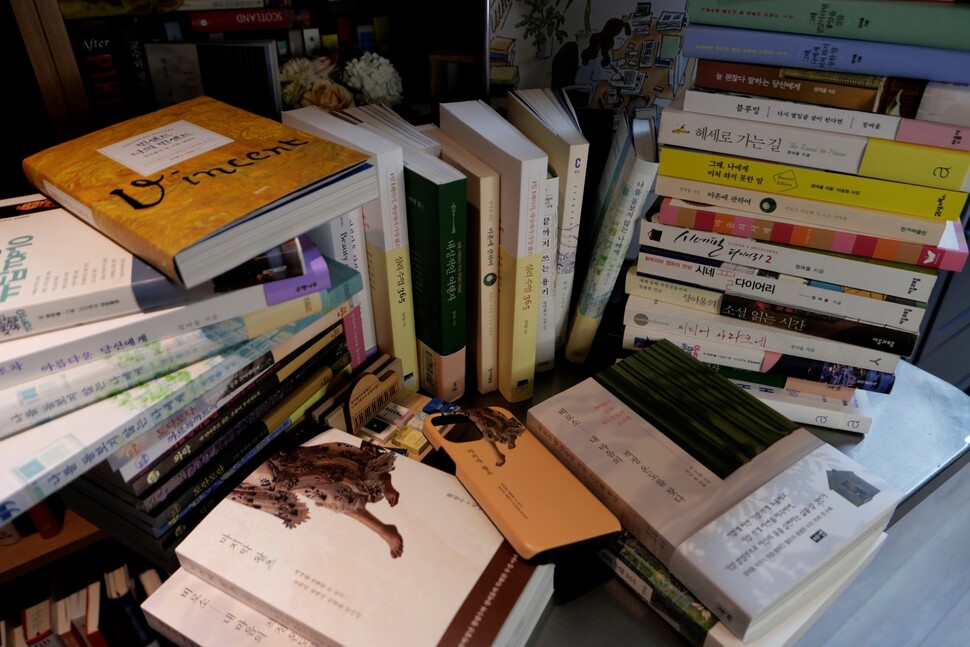

사진=류우종 기자

여행에서 돌아와 다시 여행을 계속하며

작업실 문을 열자마자 벽 한쪽을 가득 채운 책장부터 보였다. 방·거실·주방이 한눈에 들어오는, 시야를 넘어서지 않는 크기의 공간이 아늑했다. “여기저기 돌아다니면서 (글) 써요.” 여행 에세이스트로 이름난 작가라서 그런가? 글을 쓰기 위해 가장 많은 시간 머물렀을 책상부터 찾으려 한 생각이 기분 좋게 빗나갔다. -작업실이 생긴 것은 4년쯤 됐지요?“작업실을 구하기 전에는 길 위에서 많이 쓰고, 카페에서도 자주 썼어요. 이제 돌아다니면서 쓰기엔 몸이 힘들어서, (웃음) 글을 써서 월세를 낼 수 있을 정도가 됐을 때 작업공간을 마련했어요. 여기는 두 번째 작업실이에요.”-그런데 작업실에서 또 돌아다니면서 쓰는 거네요. 재미있어요. “제가 좋아하는 빈센트 반 고흐와 작업실의 관계도 그래요. 작업공간 안에서 조금씩 각도를 바꾸면서, 공간을 옮겨 다니면서, 모델의 다양한 면을 관찰했다고 해요.”-공간이 인식의 확장에도 영향을 주는 건가요. “그림처럼 글쓰기도 마찬가지예요. 여기서 썼다가, 저기서도 썼다가. 공간을 막 돌아다니면서 쓰면 아이디어가 떠오르거든요.” 그의 시선이 컴퓨터 책상이 있는 방, 소파와 테이블이 있는 거실, 주방 식탁, 책장 앞 1인용 간이책상에 한 번씩 닿았다. 구석구석 어디서든 쓰다보니 글쓰기를 위한 한곳을 특정하기 어렵게 된 공간.-여행에 관한 글을 많이 썼어요. 여행으로 탄생한 책이 여섯 권이에요. “여행을 계속 하는 이유는, 다녀온 다음에 새로운 여행이 다시 시작되기 때문이에요. 여행지에서 보았지만 느끼지는 못했던 것들이 있거든요. 돌아와서 다시 문헌 조사를 했을 때, 그때 아이디어가 떠올라요. 그 장소에 대해 공부하면 할수록 같은 여행을 계속 할 수 있는 거예요. 여행의 향기를 길게 늘이는 거지요. 그래서 저는 갔던 곳에 또 가는 여행을 더 좋아해요.”이 대답을 듣는 동안, 좋아하는 것을 계속 좋아하는 일에 대해 생각했다. 행복은 새로운 것을 가지는 게 아니라 가졌던 걸 또 가지는 일에 있다는 한 소설가의 문장도 떠올랐다. 16년간 무려 사십 권의 책을 쓴 창작력. 글을 쓰고 또 쓰는 동안 체화했을 행복의 길이 어쩌면 그의 여행 스타일이 된 것일지 모른다.문학평론으로부터 ‘나’를 찾아서

-작가로 살면서 언제 행복을 느끼세요?“초등학생, 중학생이 ‘저도 작가님처럼 되고 싶어요’라고 할 때 행복해요. 그런데 ‘작가의 삶’이 행복하다고 할 수는 없어요. 끝없이 마감하고, 불면증에 시달리고, 불안하기도 하고. 후배나 아이들에게 작가가 되라고 권할 수 있을까…. 물론 요즘은 작가, 하면 웹소설·웹툰 작가를 더 많이 생각하는 것 같긴 해요.”(같이 웃음)-불안은 어떤 종류의 불안인가요? “문해력이 점점 떨어지는 사회를 생각하면, 암울하지요.”-읽고 이해하는 능력이 떨어진다는 건 타인과 소통하고 공감하는 능력이 떨어진다는 뜻인데요. “문해력은 결국 좋은 사람으로 살아가기 위해 필요하다고 생각해요. 표현하려는 사람은 많은데 들으려는, 읽으려는 사람은 적어요. 요즘은 문해력도 상품이 돼버렸어요. 인스타그램 유명인을 작가로 만드는 분위기가 생겼어요. 상업화되는 문해력, 떨어지는 문해력, 이런 환경에서 글로 설득한다는 건 점점 어려운 일이지요. 책이 얼마나 팔릴지만 생각하는 문화를 생각하면 걱정스러워요.”우려를 말하면서도 그의 목소리와 눈빛엔 처짐이 없었다. 그다음을 준비한다고 했다. “세대의 문해력을 높이는 게 지금 작가들에게 또 하나의 과제예요. 저도 문해력에 관한 기획을 구상하고 있어요. 제가 사랑하는 에세이의 잡스러움이 그 일에 적격이라고 생각해요. 소재가 무엇이든 특별한 문학적 장치 없이도 곧바로 아름다운 글을 쓸 수 있는 힘이 바로 에세이의 잡스러움, 하이브리드적 에너지이거든요.” 정여울은 2004년 문학평론가로 등단했지만 지금은 에세이를 쓴다. 객관성을 추구하는 논문과 평론에서는 문장에 ‘나’를 쓸 수 없었다. “논리적인 글을 쓸 때는 갑옷을 입고 걸어다니는 느낌”이었다. 그는 ‘나’를 드러내는 글을 써야 하는 사람이었다.2008년 펴낸 첫 문학평론집 <내 서재에 꽂은 작은 안테나>. 제목에서부터 ‘나’가 있다. 이 책을 편집한 이연실 이야기장수 대표가 한 에피소드를 들려줬다. “당시 평론집엔 ‘나’라는 단어를 쓰면 안 되고, 심지어 편집할 때 컬러(색채)도 쓰면 안 된다는 분위기가 있었어요. 그런데 정여울 선생님께서 그냥 다 하자고 해주셨어요.” 글로 세상에 나올 때부터 그는 진부한 관습을 떠나 자기만의 길을 갈 준비가 되어 있었는지 모른다.*정여울, 아픈 사람 아무에게나 ‘아무는’ 글쓰기 [21WRITERS②]로 이어집니다.https://h21.hani.co.kr/arti/culture/culture_general/51785.html출간 목록

정여울 제공