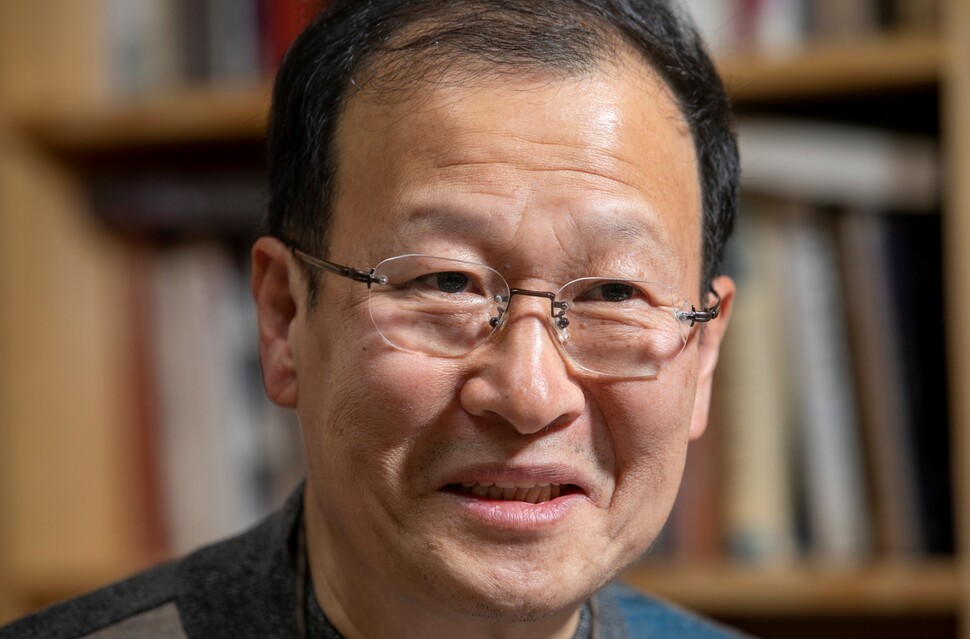

사진=김진수 선임기자

유목하듯 학교를 옮겨 다녔기에

강명관은 자신을 ‘오랑캐’라 표현했다. 학부 시절을 보낸 부산대 국어교육과는 국문학과에 밀린 비주류다. 대학원도 석사는 한국정신문화연구원(현 한국학중앙연구원), 박사는 성균관대에서 마쳤다. 그렇게 유목하듯 학교를 옮겨 다녔기에 학문적 상상력이 옥죄이지 않을 수 있었다. “다행인 게, 역사 연구의 어떤 정통성을 표방하는 대학에 가서 훈련을 안 받았거든. 그런 대학에 가서 내가 공부했으면 틀이 오염됐겠죠. 그리고 정말 천만다행인 것이,(웃음) 원래 좀 반골 기질이 다분해요, 하하하. 내 기질이 원래 어릴 때부터 뭘 하다가도 누가 시키면 안 하거든. 마음먹고 공부하고 있는데 누가 공부 좀 열심히 해라 그러면 난 안 했어요. 그런 사람이니까, 뭐.”물론 ‘삐딱함’만으로 승부를 겨루는 것은 아니다. 통설을 허무는 파격적인 주장을 내놓을 수 있는 힘은 무엇보다 철저한 사료 읽기에서 나온다. “사료를 좀 광범위하고 다양하게, 깊이 있게 읽으면 조선시대의 어떤 리얼리티 같은 것을 짐작하게 돼요. 그렇게 된다면 우리가 내린 대부분의 해석이라는 것이, 방법론을 떠나서 실증적인 차원에서 잘못됐단 얘기죠.” 한편에는 자유로운 상상력, 다른 한편에는 꼼꼼한 사료 독해. 강명관이 2000년대 초반 한국학계의 미시사, 일상사, 풍속사 붐을 주도할 수 있었던 이유다. 흥미로운 점은 정작 그가 서구학계의 미시사 이론을 정교하게 공부하진 않았다는 것이다. 원래부터 ‘엉뚱한 생각’을 갖고 자료와 책들을 찾아봤는데, 같은 해에 부산대 교수로 부임한 서양사학자 곽차섭과 대화를 나누다 자신이 하는 공부가 미시사라는 사실을 알았다고 한다. ‘자생적 미시사가’인 셈이다. 그런 강명관에게 가장 곤란한 질문은 다름 아닌 감명 깊게 읽은 책이 무어냐는 것이다. 무려 방 세 개를 책으로 빼곡하게 채운 강명관인 만큼 다소 의아하지만, 그 물음은 답하기 참 힘들다고 했다. 책과 독서에 대한 에세이인 <독서한담>에서는 억지로(?) <프랭클린 자서전>을 꼽기도 했다. 그럼에도 불구하고 강명관의 글을 읽다보면 눈에 자주 뜨이는 책이 있으니, 에두아르트 푹스의 <풍속의 역사> 시리즈다. “인간을 그런 식으로 이해할 수 있다는 생각이 충격적이었어요. 과거에는 보통 민족이라든지 근대란 코드, 아니면 마르크스 경제학에 입각해서 어떤 노동이라든지, 이런 차원에서 사람을 이해하잖아요, 그런데 그건 좀 희한한 책이더라고. 젊었을 때 나도 언젠가는 한국의 풍속사를, 성의 풍속사를 써봐야겠다고 생각해서 그 뒤에 공부를 많이 했어요. 일상사 쪽으로도 논문을 좀 쓰고 했는데 푹스 때문에 풍속사를 쓰겠다고 마음먹은 것이 그쪽으로까지 뻗친 거죠. <열녀의 탄생>도 전혀 엉뚱하게 가부장제를 비판하는 책이 됐지만 원래 뿌리는 거기 있었어요.”

사진=김진수 선임기자

역사란 현재적 관심의 산물

강명관의 글에서 유독 도드라지는 단어가 있다. ‘컨텍스트’다. 강명관은 작품만 따로 떼놓고 볼 것이 아니라 그것이 생산, 유통, 소비되는 시공간적 맥락을 함께 고려해야 한다고 이야기한다. 동시에 강명관은 ‘지금-여기’로부터 출발하는 인문학자이기도 하다. 한문학 특유의 호고주의(옛것을 좋아함), 강명관의 표현을 빌리면 ‘옛뽕’을 배격하고 과거 텍스트에서 현재를 비판적으로 사유할 수 있는 힘을 끌어내고자 한다. 자신보다 훨씬 똑똑했음에도 단지 여성이라는 이유로 대학에 가지 못한 큰누나를 보며 느낀 ‘이상함’이 조선시대 가부장제의 기원을 파헤친 <열녀의 탄생>을 쓰게 된 동기였다는 건 유명한 이야기다. 얼핏 충돌하는 듯 보이는 당시의 ‘컨텍스트’와 ‘지금-여기’는 어떻게 공존할 수 있을까. “원래 인문학 연구란 현재에 대한 어떤 필요 때문에 이루어진다고 생각해요. 우리가 고대사를 생각해보면 고대사가 순수하게 현재적 관심의 산물이잖아요, 그렇죠? 그러니까 우리가 갑자기 광개토대왕이라든지 이런 데 굉장히 흥분하는 것은 과거에는 그런 적이 없는데 근대에 와서 어떤 제국주의적인 영토욕, 그다음에 영토국가로서 국민국가임을 우리가 인지하면서 고구려의 그 넓은 영토에 주목하는 것이잖아요. 이렇게 모든 것은 현재로부터 출발하는데, 우리가 사는 지금 이 시대의 큰 문제가 뭐냐면 여성과 남성의 어떤 성차별, 불평등이 심각하단 말이죠? 내가 그런 문제를 마주했을 때 여성과 남성의 차별을 보고 어떻게 고전을 읽어야 할 것이냐고 질문한다면, 역시 과거라는 필드에서 그 역할을 할 수밖에 없어요. 과거의 맥락 속에서 그때 문학이 어떤 역할을 했는지 따져보니까, 결국 그 문학이라는 것이 여성을 차별하는 굉장히 중요한 역할을 했다는 거죠. 그렇게 조선시대의 맥락에서 남성 사족들이 여성을 어떻게 만들어내고자 했느냐를 탐구해보면 오늘날 여성이 가진 문제도 동시에 파악되는 거고요.그러니까 과거의 맥락에서 과거를 파악하고 그것이 오늘날 우리에게 어떤 울림을 주는지 탐구하고 싶다는 거죠. 문제는 이때까지 과거의 문학과 역사를 항상 근대와 민족이라는 시각에서 바라보니까 그 안에 있는 수많은 연구 주제, 구체적인 리얼리티를 다 숨겨버리고 마는 거죠. 은폐한 거죠. 과거를 제대로 읽지 못하게 합니다. 그게 문제가 아닐까 싶어요.”그렇게 ‘컨텍스트’와 ‘지금-여기’가 어우러진 대표적인 글이 <허생의 섬, 연암의 아나키즘>이다. 강명관은 <허생전>을 근대적 자본주의의 발아를 알리는 텍스트로 보던 종래의 시각에서 벗어나, 작품을 완전히 새롭게 재해석한다. 허생이 과일과 말총을 사재기해 막대한 이익을 보고도 다시금 빈털터리로 돌아간 것은 화폐와 재물을 부정하다 여기던 당시의 풍조가, 군도(群盜)를 데리고 무인도로 들어가는 것은 백성이 국가권력을 피해 왕왕 섬으로 도망가던 역사적 현실이 반영됐다는 것이다. 이런 ‘파격적인’ 강독은 탈주의 공간이라곤 조금도 남겨놓지 않은 오늘날 자본주의에 대한 비판으로 이어진다.*강명관, 자신을 오랑캐라 말하는 고전학자 [21WRITERS②]로 이어집니다.https://h21.hani.co.kr/arti/culture/culture_general/51773.html출간 목록