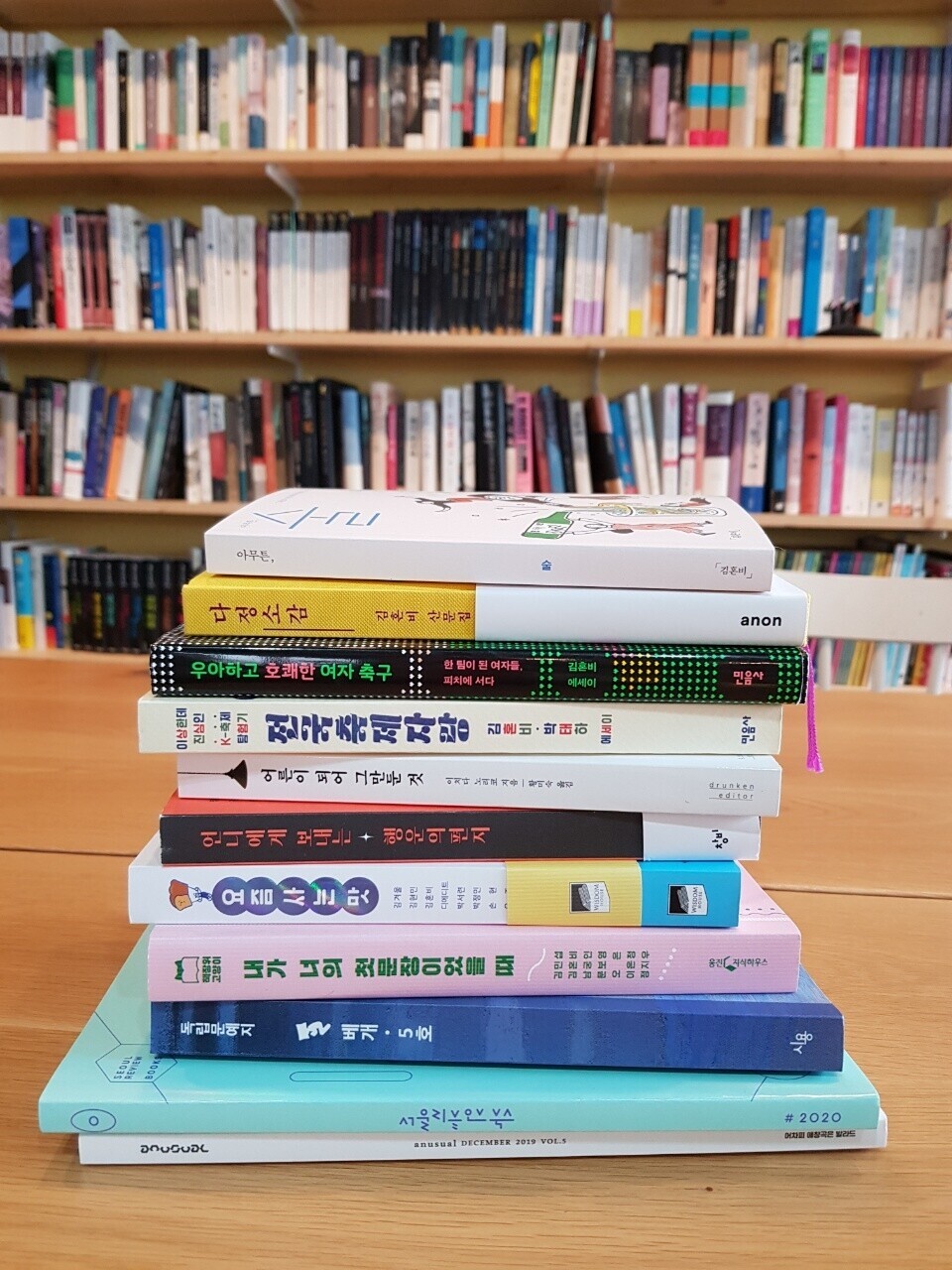

사진=박승화 기자

술에 관한 실용서이자 자기계발서

‘선생님’이 쓰신 다른 책이 궁금해졌다. 축구를 너무 좋아해 직접 여자축구팀에 들어가 운동하며 겪은 이야기를 쓴 <우아하고 호쾌한 여자 축구>, 배우자와 함께 쓴 전국의 지역 축제 탐방기 <전국축제자랑>, 차곡차곡 써둔 글을 엮은 산문집 <다정소감>, 그리고 여러 매체에 기고한 글들을 차례로 읽었다. 글을 읽으며 운동화 끈을 고쳐 묶고 동네 골목길이라도 달리고 싶은 기분이 들었고, 코로나19가 끝나면 5월엔 강릉단오축제에, 1월엔 산청곶감축제에 꼭 가보리라 다짐하다가, 나는 누군가에게 다정한 사람이었는가, 반성했다. 무언가 하고 싶은 마음이 불끈 들게 하는 힘은 어디서 나오는 걸까? 어떤 마음으로 쓰기에 이렇게 독자를 매료하는 걸까?-작가님은 왜 글을 쓰시나요? 글쓰기에 매료된 순간이 궁금합니다. “초등학교 4학년 때 ‘글쓰기 짱이다’ 생각한 순간이 있었어요. 선생님이 일주일에 하루는 작문 숙제를 내주셨어요. 글감이 ‘오늘 저녁 먹은 것’이었는데, 외할머니가 끓여주신 찌개가 그날따라 맛이 없었어요. 오늘 맛없는 찌개를 먹었다. 끝~ 하고 넘어갔을 텐데, 쓰니까 생각하게 되잖아요. 뭐가 맛없었지? 생각해보니 짜면서 단맛이었어요. 이제는 짜면서 달게 조리된 음식을 싫어한다는 걸 아는데, 그땐 열한 살이었으니까. 짜면서 단맛이란 걸 처음 발견한 거예요. 기분 나쁜 단맛에 대해 쓰다보니 할머니가 가끔 단맛을 쓰시는 게 예전 같지 않음을 발견한 거예요. 연세가 드셔서 그런가? 그러면서 글쓰기가 너무 재밌게 느껴졌어요. 이게 맛없는 찌개를 먹은 사건이 아니라 ‘기분 나쁜 단맛’이란 맛을 11년 만에 발견한 사건이기도 하고, 할머니가 예전 같지 않구나 느낀 사건이기도 해요. 그 작문 숙제를 하면서 글쓰기의 어떤 힘을 느꼈어요. 똑같은 사건과 경험이어도 무엇에 초점을 맞춰 언어화하느냐에 따라 달라지는 것을 느꼈을 때 글쓰기에 매혹된 것 같아요. 그 힘에 기대어 성인이 돼서도 글을 썼던 것 같아요. 크게 실수했을 때 글 쓰다가 ‘오늘 너무 큰 실수를 해서 너무 속상해’ 하고 끝났을 일을, 오늘 실수해서 부끄럽기도 하고 망했고 속상했지만, 언젠가 한 번은 할 실수인데 지금 해서 다행이다. 그런 게 글쓰기로 가능해진다는 걸 아니까 용기 같은 게 생겨요. 믿을 구석이랄까. 외부의 어떤 사건이나 타인이 더 이상 나를 지배하지는 못하겠구나. 왜냐면 되게 큰 일이나 안 좋은 일이 닥쳐도 글을 어떻게 써서 어떻게 의미화하느냐에 따라 제게 선택권이 한 번 더 있는 거잖아요. 상처로만 받아들일 것이냐, 아니면 쓰는 과정에서 이걸 좋은 일로 바꿀 것인가. 말하자면 정신승리인데, 글쓰기는 쓰다보면 자연스럽게 그런 것이 발견돼서 좋았어요. 나중에 커서 어떤 철학책을 읽는데 그런 말이 나오더라고요. 무엇에 자극받느냐가 아니라 네가 어떻게 반응하느냐가 중요하다. 이 세계가 너를 선택하는 게 아니라 네가 이 세계를 선택하는 거다. 저에게는 그걸 할 수 있는 유일한 도구가 글이었던 것 같아요.” 이 반에 외로운 아이가 없도록 하라

김혼비 작가의 글은 다정하다. 산문집 제목마저 <다정소감>이다. 무턱대고 따뜻한 게 아니라 조심스레 상대를 살피고 적절한 거리에서 예의 바르게 “우드 유 플리즈~”(Would you please~) 하고 말 걸 듯한 다정이다. <다정소감>에 나온 여러 글 중에 초등학생 때 조부모와 함께 살던 친구 D가 ‘엄마 품의 따스함’이란 말에 입을 상처를 생각하고, 고등학생 때 외톨이였던 친구 M의 마음을 헤아리며 눈물 흘린 에피소드는 작가가 무엇을 중요하게 여기는지 짐작할 수 있다. 함부로 상대를 재단하거나, 공정하지 못한 상황과 태도에는 꼼꼼하게 화내기도 한다. 맞춤법으로 은근히 상대를 무시하는 행태에 대한 반성이라든가, 제사상을 차리지 않으면 조상의 화를 입는다는 통념을 빗대 조상 혐오를 멈추라고 비꼬는 식이다. 무엇을 쓰고 무엇을 쓰지 않는지는 작가의 태도에 대해 많은 걸 말해주기도 한다.-학창 시절 내내 반장이었는데 리더십은 꽝이었지만, 작가님 반에는 외톨이가 없도록 애썼다는 이야기가 인상적이었어요. “어린 시절 쓸쓸한 아이였던 경험이 있어 그랬던 거 같아요. 어릴 때 읽은 <소공녀> 같은 동화는 결핍된 아이들의 이야기잖아요. 그걸 읽을 때 내가 힘이 있다면 도와줬을 텐데, 같이 있었다면 친구가 돼줬을 텐데 그런 생각을 많이 했어요. 학교에 들어가보니 제가 친구들이랑 잘 지내고 친구도 많은 편이었어요. 모두와 놀 수 있는 힘이 생긴 거잖아요. 그래서 같이 다 놀았던 거 같아요.”-동화도 쓰셨잖아요. “이것도 쓸쓸한 아이 이야기예요. 그러고 보면 영화과 다닐 때 만든 단편영화도 따돌림 받는 아이가 다른 아이들과 어울리는 환상을 그린 거였어요. 에세이 외에 관심 있는 분야는 인터뷰와 동화이긴 해요. 사실 동화는 수업도 들었는데 밝고 희망찬 이야기보다는 쓸쓸한 이야기를 써서 어떨지 모르겠어요.”-논픽션 작가로서 어떤 노력을 하시나요? “제가 지금 쓰려는 생각이 세상의 흐름에서 어디쯤에 있는지를 최대한 파악하는 게 중요한 거 같아요. 어떤 논픽션을 읽다가 그 저자는 이게 굉장히 특이한 생각이라고 여겨 막 달려나가는데, 이렇게 생각하는 사람이 많은데? 그러면 그 에세이는 신뢰를 잃어요. 반대로 당연히 내 주변 사람들은 이렇게 생각하니까 일반적인 대중의 생각이라 믿고 쓰는데 이거 일반적이라고 하기에는 너무 ‘트위터적’인 생각인데? 그런 때가 있어요. 많이 검색해보는 편이에요. 내가 어떤 생각을 했을 때, 너무 일반적이지 못한 생각인지, 시대의 흐름에 뒤처진 생각인지 아니면 뒤처지진 않았지만 대중적인 흐름에서 벗어난 생각인지 이런 것들에 대해 미리 태도를 정해놔야 좋은 논픽션을 쓸 수 있는 거 같아서요. 책이나 포털, 가끔은 제 취향이 아니어도 대중적으로 이슈가 되는 콘텐츠는 일부러라도 찾아보려 하고, 성향이 맞지 않는 커뮤니티도 계속 모니터하려고 노력하는 편이에요.”-내 생각이 어디에 있는지 계속 체크하신다면 무엇을 지향하기 때문에 그렇게 하시나요? “글마다 다른 거 같아요. 어떤 글은 제일 중요한 의견을 개진하기 위해서 빌드업을 해야 하잖아요. 사람들이 거기에 동의해야 뒤에 진짜 하고 싶은 이야기에 ‘어, 그럴 수도 있구나’ 할 테니까요. 만일 제사에 대해 쓴다면 제 주변에는 비혼이자 페미니스트가 많아서 제사에 대해 자유로운 사람이 많지만, 회사 사람이나 다른 사람들을 보면 아직도 제사에 대해 자유롭지 못한 사람이 있을 거예요. 그 태도를 정해야 해요. 아직도 제사로 고통받는 여성이 더 대세인지, 자유로운 사람이 많은지. 만일 아직 대세라고 생각해서 썼는데 그렇지 않다면 이 글을 쓸 이유가 없는 거잖아요. 그렇게 당위를 따질 때 찾아보는 거 같아요. 그렇지 않으면 하나 마나 한 글이 되기 쉬우니까요.”김혼비 작가의 책들은 잘 팔렸다. 그리고 잘 팔리고 있다. 에세이가 넘쳐나는 시대에 대부분의 책이 10쇄를 넘겼다. 출판 짬밥 20년차로서 좀 뻔한 전망을 하자면, 시간이 지날수록 쇄를 거듭하는 이 책들은 개정판, 리커버판을 거쳐 결국 시간을 이기고 스테디셀러로 자리잡을 것이다. 잘 팔리는 책을 쓰고 싶은 사람, 만들고 싶은 사람이 궁금할 이야기를 물어봤다.-글을 쓸 때 필요한, 중요한 물건이 있나요?“노트북이랑 평소 틈틈이 메모한 ‘우주노트’, 뜨겁고 맛있는 커피가 담긴 텀블러와 향수. 집에서 글 쓸 때는 기분이 좋아지도록 제일 좋아하는 향수를 공기 중에 뿌려요. <아무튼, 술>을 낸 제철소 출판사 대표님이 선물해주신 향수인데, 시원한 향도 아니고 꽃향기도 아니고 뭔가 질척질척한 향기?(웃음) 제가 <다정소감>에서 우주와 부처가 테마인 물건을 보면 정신을 못 차린다고 했더니 친구가 어딘가에서 찾아내 선물해준 태양계 염주. 기분 환기하고 싶을 때 자주 먹는 사탕이나 초콜릿.”*김혼비, 아무튼 우아하고 호쾌하게 다정한 글쓰기 [21WRITERS②]로 이어집니다.https://h21.hani.co.kr/arti/culture/culture_general/51765.html‘황금종료상’을 아시나요

출간목록

사진 김송은 제공