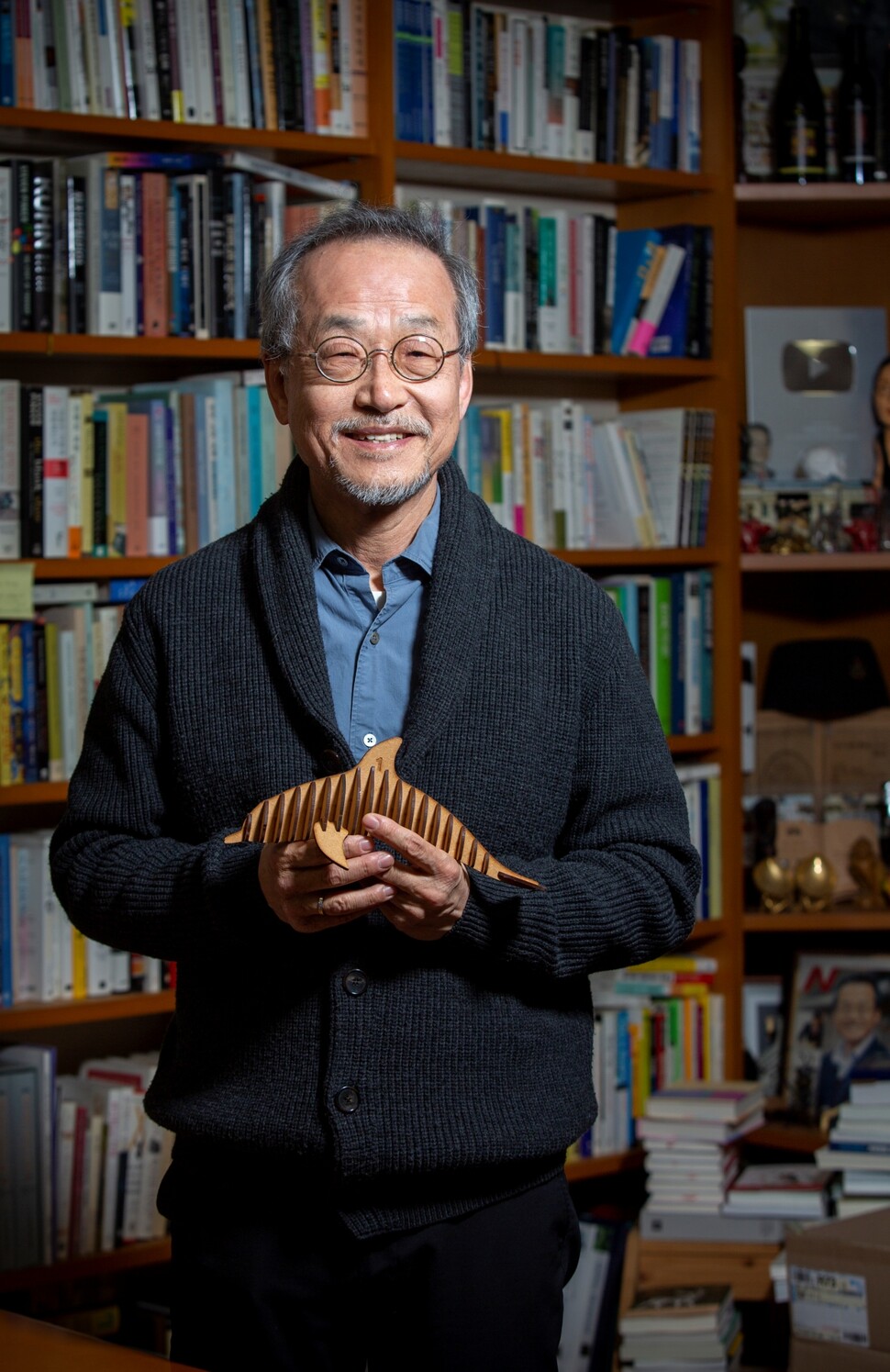

최재천 교수가 들고 있는 것은 돌고래 ‘제돌이’의 모형이다. 최 교수는 ‘제돌이야생방류시민위원회’ 위원장을 맡아 불법으로 포획돼 돌고래쇼에 이용되던 제돌이를 제주 바다에 방류한 바 있다. 김진수 선임기자

시인으로 살아가리라 생각한 학창 시절

-안녕하세요, 교수님. 오랜만에 뵙습니다. 제가 지금처럼 과학논픽션 작가로 살아가는 데 큰 롤모델이 돼주셨다는 것은 이미 여러 번 말씀드렸는데요, 오늘은 생물학자 최재천이 아니라, 선배 과학논픽션 작가 최재천의 이야기를 들어보려 찾아왔습니다. 교수님은 작가로서 정체성을 스스로 어떻게 규정하는지요?반갑습니다. 제가 좋은 길을 선택하게 했는지 걱정이 살짝 되기는 하지만. 작가로서의 정체성이라…. 마침 올해 <생명이 있는 것은 다 아름답다>의 20주년 기념판을 내기 위해 옛 원고를 다시 읽다가 그 책에 썼던 서문의 한 문장이 다시금 눈에 들어왔어요. 당시 그 글을 쓸 때 나는 “자연에게 반성문을 쓰는 기분으로 이 글을 쓴다”는 표현을 사용했지요. 돌이켜보니 20년이 지나도록 나는 늘 자연에서 소재를 가져다가 글을 쓰고, 자연을 사회현상을 설명하는 소재로 녹여내고 있더군요. 그래서 처음 글을 쓸 때의 그 심정, 자연에 반성문을 쓰는 작가, 그것이 나를 규정하는 가장 큰 정체성이라 말할 수 있습니다. -글 쓰는 과학자로 처음 알려지셨는데, 언제부터 글쓰기에 매료되셨는지요?보통 내가 과학자가 된 뒤 글쓰기를 시작했다고 아는데, 사실 과학 연구보다 글쓰기가 먼저였습니다. 초등학생 시절부터 삼촌이 철해주신 공책을 가지고 언덕에 올라 시를 쓰는 것을 즐기던 시인 지망생이자 자타공인 문학소년이었지요. 그러다 중학교 2학년 때 우연히 참가한 백일장에서 당시 심사위원인 장만영 시인이 ‘매우 탁월하다’는 극찬과 함께 내 시를 장원으로 뽑아준 것이 결정적 계기였습니다. 이후 학창 시절 내내 별명이 시인이었어요. 나 역시 시인으로 살아갈 거라 생각했고요. 그러다가 고등학생이 되면서 내 의지와 상관없는 일이 생겼습니다. 당시 고등학교에서는 이른바 명문대 진학을 목표로 상위권 학생 대부분을 무조건 이과에 배정하는 것이 관례였는데, 나 역시 예외가 아니더군요. 그래서 고등학교 공부가 참 버거웠던 기억이 납니다. 그러니 나는 과학자가 된 뒤 글쓰기를 시작한 것이 아니라 글쓰기를 먼저 한 뒤 어쩌다보니 과학자가 됐다고 하는 편에 가깝지요. 글 쓰는 과학자라기보다 글 쓰던 과학자인 셈입니다.

사진=김진수 선임기자

박완서 작가가 기다린 <현대문학>의 글

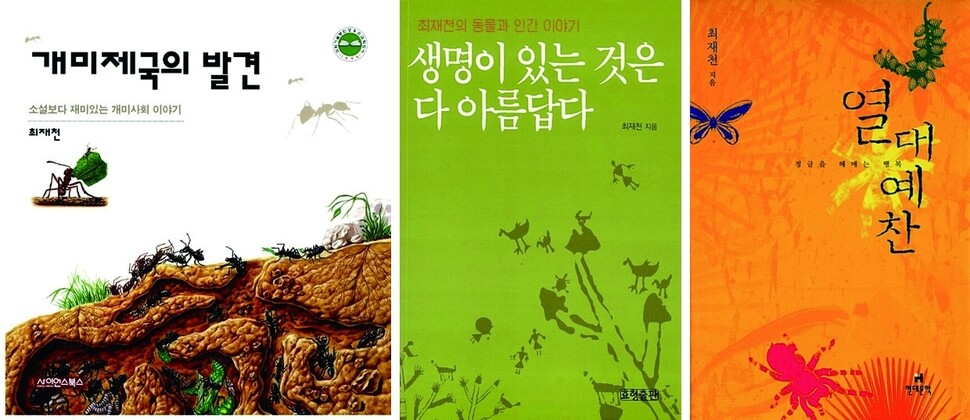

-지난 20여 년간 수많은 책을 냈는데 그중 가장 애정이 가는 책은 무엇인가요?얼마 전 지인에게 지금까지 내가 단독 저자나 공저자 혹은 번역가로 이름을 올린 책이 100여 권이라는 이야기를 듣고 깜짝 놀랐습니다. 그렇게 많은 책을 썼나 싶어서 말이죠. 그 많은 책 중 가장 기억에 남는 책이라고 한다면 <개미제국의 발견>과 <생명이 있는 것은 다 아름답다>, 그리고 <열대예찬> 이렇게 세 권을 꼽을 수 있습니다. 먼저 <개미제국의 발견>은 내가 쓴 첫 번째 대중과학서이자, 과학자가 쓰는 대중과학서 시장의 시작을 여는 구실을 했다고 평가받는 책입니다. 이전까지 국내 대중과학서 시장에서 유통되는 책의 절대다수는 번역서였지요. 이 책 이후 국내에서도 전문적인 연구 분야를 우리말로 풀어쓴 대중과학서 시장이 자리잡기 시작했는데, 그 물꼬를 열었다는 의의가 큰 책이라 할 수 있습니다. 둘째로는 아무래도 <생명이 있는 것은 다 아름답다>겠지요. 대중과학저술가로서 최재천의 이름을 가장 널리 알려준 책이고, 가장 많이 팔렸으며, 독자의 사랑도 가장 많이 받은 책이기도 합니다. 또한 제7차 교육과정 국어교과서 1단원에 이 책의 내용 일부가 실리면서, 내 별칭을 ‘황소개구리’로 굳히고 내 이름을 대중에게 널리 알리는 계기가 됐으니 가장 기억에 남는 책이죠. 개인적으로 내가 직접 발로 뛰어 출간한 책이기도 하여 더욱 특별한 의미가 있는 책입니다. 원고를 완성한 뒤 어디서 출간할지를 생각하다가 기존에 효형출판에서 낸 김병종 작가의 <화첩기행>을 보고 아주 마음에 들어 이런 출판사에서 책이 나오면 좋겠다는 생각에 직접 원고를 들고 무작정 찾아갔지요. 당시 출판사 반응은? 생각대로 떨떠름해하더군요. 하지만 내가 두고 온 원고를 읽은 출판사에서 곧 출간하겠다는 연락이 왔고, 그렇게 내 책 중에서 가장 대중적으로 성공을 거둔 책이 됐지요.첫 번째 책이 국내 과학저술계에 의미가 있는 책이고, 두 번째 책이 과학저술가로서 최재천을 만든 책이라면, 개인적으로 가장 애착이 가는 책은 바로 <열대예찬>입니다. 앞의 두 책에 비해서는 좀 덜 알려졌지만, <열대예찬>은 내가 가장 심혈을 기울여 쓴 책입니다. 원래 <열대예찬>은 순수문예지인 <현대문학>에 연재하던 글을 묶어낸 책입니다. 과학자로서는 나름 글 좀 쓴다고 생각했지만, 처음 <현대문학>에서 연재 제의를 받았을 때는 상당히 부담을 느꼈지요. 글쓰기의 프로페셔널(전문가)들이 만드는 순수문예지에 연재한다는 것은 보통 내공으로는 어려운 일이니까요. 그랬기에 한편 한편 정말 심혈을 기울여 글을 썼지요. 또한 이전부터 존경해 마지않는 박완서 작가님이 <현대문학>에 실리는 내 글을 매달 기다린다는 말을 들어서 매우 기뻤던 기억이 있어, 여러모로 내가 가장 아끼는 책입니다.*최재천, 자연에 반성문을 쓰는 과학저술가 [21WRITERS②]로 이어집니다.https://h21.hani.co.kr/arti/culture/culture_general/51761.html출간 목록