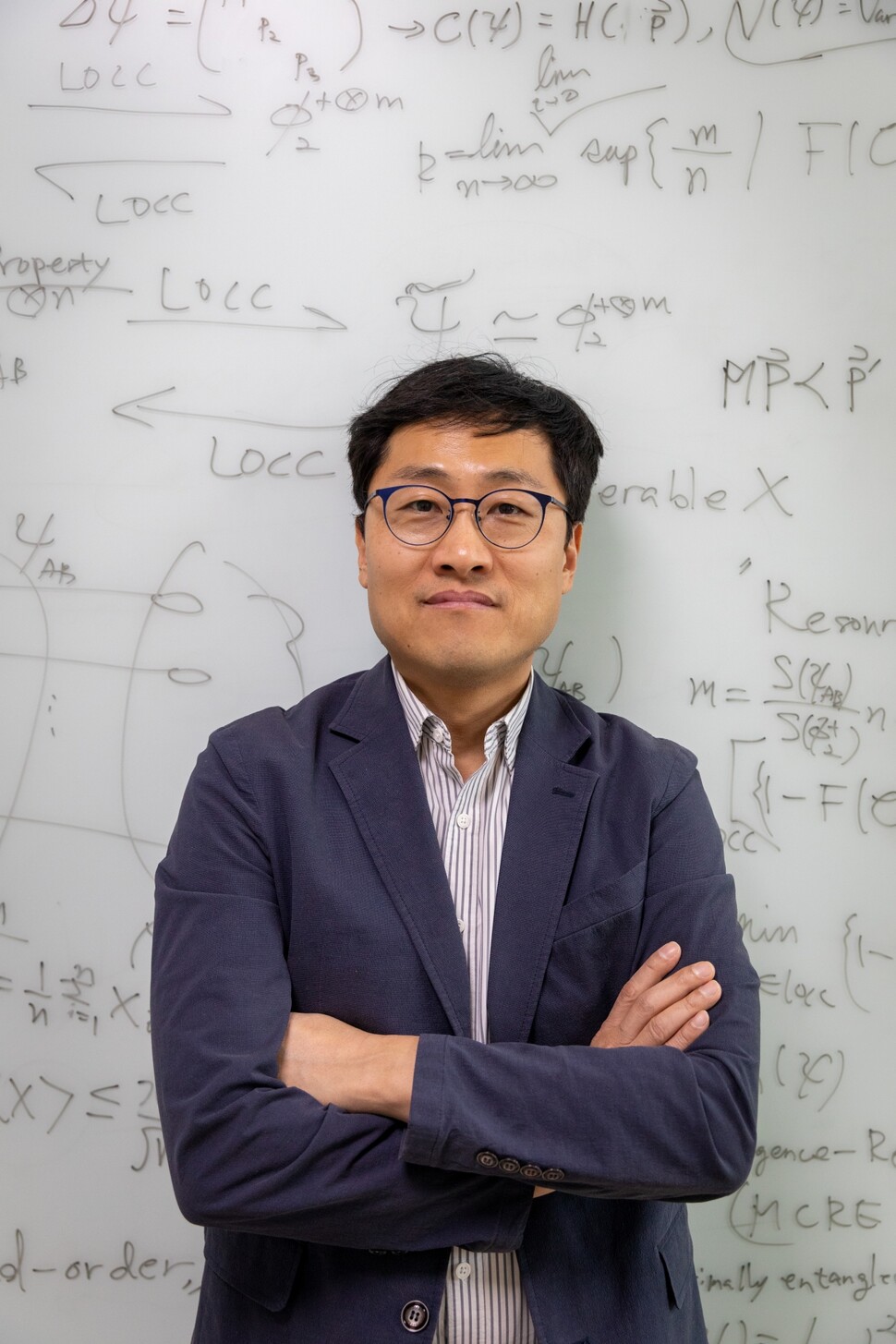

사진=박승화 기자

척력 없이 어울리는 물리학과 시

-‘철학하는 과학자, 시를 품은 물리학’이라는 책 부제에 끌렸습니다. 출판사에서 붙인 건가요? “저는 좀 무리한 제목 같아 반대했어요. 철학을 제대로 공부한 적이 없거든요. 부끄럽지만 예전에는 문학책도 효용가치를 느끼지 못해 별로 관심이 없었어요. 논픽션을 좋아해서 지식·정보를 주는 책을 많이 읽었거든요. 문학작품, 특히 시집을 읽은 게 이 책을 쓸 즈음인데 철들기 시작했죠.”인문학과 양자물리학은 얼핏 물과 기름 같다. 김 교수는 그런 통념이 잘못된 편견이라는 걸 글과 대중 강연을 통해 설파하고 증명해왔다. 그의 저작들에서 물리학은 영화와 그림, 문학과 음악, 철학과 신화, 역사와 국내외 시사 현안 같은 인문·사회적 관심사와 아무런 척력 없이 어울린다. 그에게 “우주는 시공간이라는 무대 위에서 자연법칙이라는 대본에 따라 물질이라는 배우가 연기하는 연극”(<떨림과 울림>, 37쪽)이다. “우리는 누가 왜 연극을 제작했는지, 왜 우주가 존재하는지 알지 못한다.” 여기서 김 교수는 철학자 칸트를 디딤돌 삼아 자연스럽게 아인슈타인을 이끌어낸다.“칸트는 <순수이성비판>에서 우주에 시작점이 있는지 없는지는 모두 정당화될 수 있어 ‘이율배반’이라고 했다. 이성으로는 답을 알 수 없다는 말이다. 하지만 아인슈타인은 우주의 시작점에 대한 질문을 과학적 탐구 대상으로 만들었다. 상대성 이론에서 시공간은 고정된 연극무대가 아니라 살아 움직이는 배우와 같다.” -고등학생 때 양자물리학자가 되기로 결심했다고 했습니다. 물리학자에게도 난해하다는 양자역학에 어떻게 관심을 갖게 됐나요? “청소년 과학교양서 중 양자역학을 다룬 책을 봤는데, 기이하고 재미있었어요. 야구 타자가 공을 치면 1루와 2루 쪽에 동시에 공이 떨어진다는 식의 비유로 설명하는 거죠. 너무 흥미로워서 이걸 공부하고 싶다는 마음이 들었죠.”-그 시절에 내용이 이해되던가요?“그때 그걸 이해했다기보다 그냥 흥미로웠죠. 지금 보면 참 허름하고 어이없는 책인데, 그 책을 보고 어린 나이에 인생을 결정했다는 게 신기하죠. 사람이 살다가 갑자기 뭔가에 꽂혀서 그걸 평생 해보고 싶다는 생각이 들 때가 있는데 그 이유를 설명하긴 어렵잖아요.”물리학은 어렵지만 그의 글은 만만하다

초미시 세계의 미립자 움직임을 정밀하게 관측하고 논리적으로 완벽한 수학으로 증명하는 양자물리학자의 대답이 뜻밖에 허술(?)하고 푸근했다. 그의 책을 읽다보면 물리학이 알듯 말듯 친근해지고 심지어 만만해진다. 그렇다고 쉽다는 건 아니다. 그의 글이 그렇다는 거다.“빅뱅 이전에는 아무것도 없었다. 텅 빈 공간이 있었다는 뜻이 아니라 진짜 아무것도 없었다. 시간조차도 없었다는 말이다. 솔직히 나도 이게 무슨 말인지 모르겠다”(<김상욱의 과학공부>)거나 “양자역학을 할머니가 이해할 수 있게 설명하는 것은 애초에 불가능한 미션”(<김상욱의 양자 공부>)이라는 문장에서 슬며시 웃음이 나오고 위안받지 않을 독자가 있을까? 대체 양자역학이 뭐길래? 과학자를 포함한 전문가들이 가장 싫어하는 질문이, 뭔가를 한마디로 정의해달라는 게 아닐까 싶다. 그래도 궁금했다. -양자역학을 간명하게 설명하는 ‘나만의 문장’이 있나요? “한마디 정의, 싫어하죠.(웃음) 가장 쉬운 대답은 ‘양자역학은 원자를 기술(記述)하는 학문’이라는 겁니다. 그게 왜 중요하냐면 세상 모든 게 원자로 이뤄졌기 때문이죠. 양자역학의 핵심 중 하나는 ‘양자중첩’입니다. 공존할 수 없는 상태나 사건이 동시에 공존하는 건데, 양자역학은 그런 걸 허용해요.”이 대목에서 인터뷰 문답은 ‘입자의 위치와 운동량을 동시에 알 수 없다’는 불확정성 원리와 양자중첩의 관계, 관찰자의 측정으로 중첩 상태가 해소되는 것의 의미, ‘슈뢰딩거의 고양이’를 둘러싼 물리학계의 논쟁, 참/거짓 이분법과 양자컴퓨터까지 깊게 빠져들었다. 양자중첩이 과학자에게 주는 의미는 “정보를 얻기 전까지 어떤 주장도 하지 말아야 한다”는 것이란 설명까지 들은 뒤 글쓰기로 화제를 돌렸다.-최근 10여 년 새 우리나라에도 과학 대중서 붐이 일고, 번역서가 아닌 국내 저작도 부쩍 많아졌어요. “21세기 들어 학계를 중심으로 ‘통섭’ ‘융합’ 같은 개념이 주목받았어요. 특히 2015년께부터 대중 과학서 출간과 판매가 기하급수로 늘었죠. 제 생각엔 알파고(구글의 인공지능 바둑 프로그램. 2016년 이세돌 9단에게 4승 1패로 승리했다)가 한몫했어요. 또 미세먼지, 기후변화, 팬데믹, 전기자동차 등 중요 사회 이슈가 과학기술과 관련돼 사람들이 과학에 부쩍 관심 갖게 된 것 같아요. 사회를 과학적 합리주의나 계몽주의 관점에서 인식하고 해법을 찾으려 한 거죠.”그는 여러 저서에서 ‘교양’이란 낱말을 썼다. 현대인이 교양을 갖추려면 꼭 과학책을 읽어야 하는 걸까? 그가 생각하는 교양은 무엇인지도 궁금했다.“(과학책 읽기는) 실용성보다는 알 만한 가치가 있는 지식을 주고 삶을 풍요롭게 하죠. 철학책은 읽으면서 과학책은 읽지 않을 이유가 없잖아요. 교양이란 새로운 지식을 얻고 타인과 소통하면서 자신을 성찰하고, 그 성찰이 바람직한 행동을 이끌어내는 것이라고 생각해요. 과학은 우주에서 인간의 위치, 인류가 맞닥뜨린 여러 위기, 인간이 함께 살아가는 데 중요한 성찰과 행동을 가르쳐줄 수 있어요.”*김상욱, 떨림과 울림을 사랑한 양자물리학자 [21WRITERS②]로 이어집니다.https://h21.hani.co.kr/arti/culture/culture_general/51750.html열쇳말

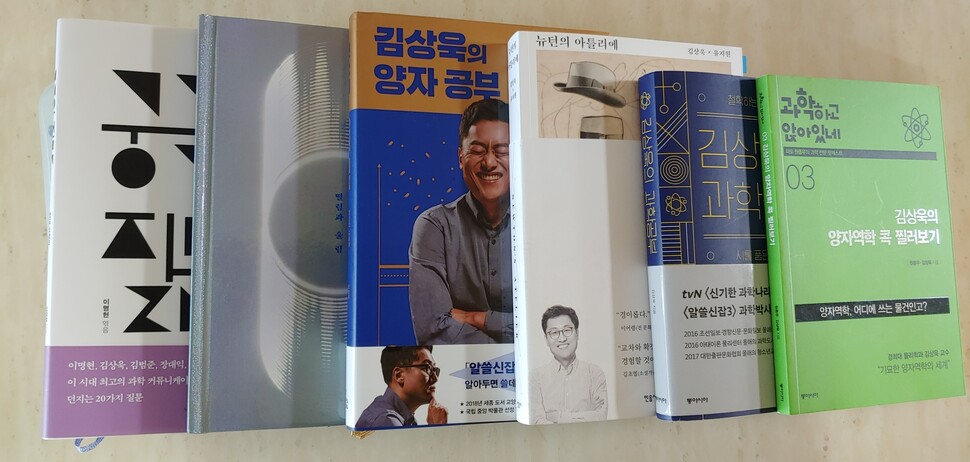

출간 목록

사진=조일준 기자