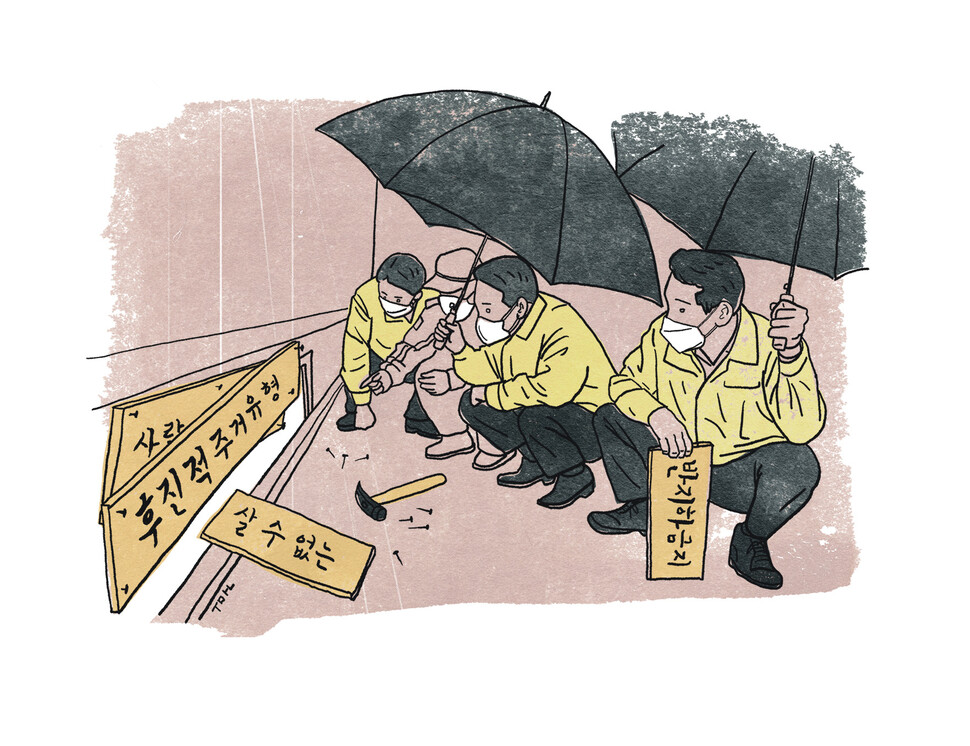

일러스트레이션 이우만

한정된 예산으로 선택한 반지하

냄새는 수치심과 가깝다. 말끔한 도시, 산 것의 냄새는 섞이지 않은 인공적인 공간을 청결로 인식하는 사회에서 인간의 냄새는 열등한 것, 지저분한 것으로 취급된다. 영화를 본 뒤 원하지 않는 장소에 갑자기 불려나간 사람처럼 공개적으로 거부당한 기분을 삭이느라 시간이 필요했다. 요즘 곳곳에서 터져나오는 반지하 이야기도 비슷한 분함을 안겨준다. 반지하와 옥탑 중 어느 쪽이 더 살 만하다고 느끼는지 친구들끼리 묻는 일이 어색하지 않았는데 서울시장은 서울에만 23만 개가 존재하는 반지하를 두고 ‘후진적 주거 유형’이라고 못박았다. 오늘도 그곳에 사람이 산다는 사실을 잊은 듯 언론은 연일 ‘사람이 살 수 없는’ 공간임을 강조했다. 그러나 내가 살던 반지하 방은 그렇게 끔찍한 공간만은 아니었다. 반지하에 가니 비로소 방과 분리된 부엌과 작은 거실을 얻을 수 있었다. 같이 살던 친구와 각자의 방과 옷장을 가질 수 있어 좋았다. 건물주가 좀 나쁜 사람이었던 것, 옆집 누수로 벽 한쪽이 온통 젖어버렸던 일, 사시사철 곰팡이와 전쟁을 벌이느라 노이로제에 시달린 것을 빼면 좋았다. 단점이 너무 많은 것 아니냐고? 누구에게나 집을 구하는 일이란 감당할 수 있는 단점을 받아들이고, 타협할 수 없는 희망을 쟁취하는 과정이 아니던가. 내가 가진 예산과 사회가 제공한 선택의 범주 안에서 나는 최선을 택했다. 이번 수해로 서울 관악구 신림동에서 숨진 홍씨 역시 그랬을 것이다. 감히 상상하자면, 발달장애를 가진 언니가 다닐 수 있는 복지시설 곁에 안정적인 거처를 확보하는 것이 반지하 여부보다 중요했을 것이다. 간혹 엘리베이터가 없는 5층 집은 저렴하게 나오기도 하지만 고령의 어머니를 생각하면 계단 몇 개만 내려오면 되는 반지하가 더 나았을 것이다. 학교에 들어간 아이가 친구를 만들 수 있는 동네가 되기를 바랐을 것이다. 한정된 예산 안에서 반지하임을 고려하고 나머지를 얻을 수 있다면 그 집은 나쁘지 않은 선택이었다. 당연히도 그 선택은 생명의 위협을 감수하겠다는 의미가 아니었다. 죽기를 각오하고 반지하에 사는 사람은 없다. 반지하 사람들에 대한 존중부터

주거권이 생명권이라는 것이 잔인하리만치 또렷한 여름이었다. 기후위기가 이례적인 재난으로 반복되는 사회에서 평범한 사람들의 발밑이 가장 먼저 무너져내리고 있다. 아무도 반지하에 살 필요가 없으면 좋겠다. 그러기 위해선 반지하에 사는 사람들에 대한 존중부터 되찾아야 할 것 같다. 가파르게 가격이 오르는 도시에서 발붙일 자리를 찾는 일은 늘 힘겹지만 한강뷰 아파트가 아니라고, 무색무취하거나 인공적인 향기로 가득한 공간이 아니라고 수치심을 얻을 이유는 없기 때문이다. 우리는 이 도시에서 매일을 살아가는 사람들, 쓸모없는 사람들이 아니다. 동정이 아니라 존중이 먼저다. 김윤영 빈곤사회연대 활동가