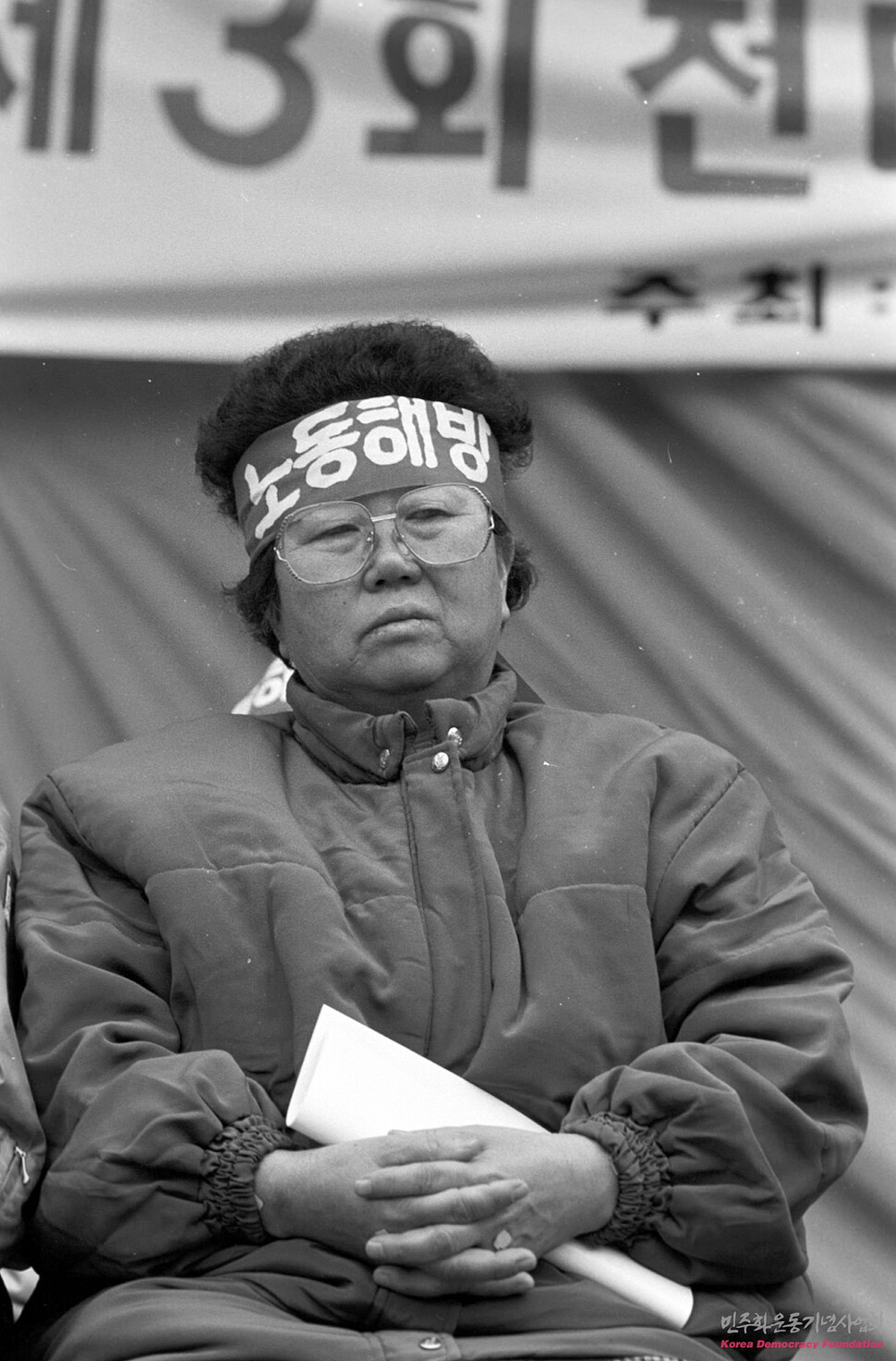

1990년 서울 안암동 고려대에서 열린 ‘전태일 20주기 추모 전국노동자대회’에 참석한 이소선씨가 연단에 올라 발언 순서를 기다리고 있다. 박용수, 민주화운동기념사업회 제공

전태일이 50년 전 서울 청계천 평화시장에서 자기 몸을 불사르며 바란 것은 노동조건 개선이었다. 당시 10대이던 노동자들은 환기구 하나 없이 먼지 가득한 평화시장 지하 공장에서 폐병과 눈병에 시달리면서도 하루 15시간 넘는 노동을 견뎌야 했다. 전태일 정신은 자신의 차비를 헐어 노동착취에 허덕이던 노동자에게 먹을 것을 사주던 ‘풀빵 정신’이자, 이들의 노동조건을 개선하기 위해 노동청과 언론사를 찾아 호소하고 싸운 ‘불꽃 정신’이기도 하다.열사가 산화한 지 50년이 됐다. 반백년이 지나는 동안 한국의 노동조건은 얼마나 나아졌을까. 정부가 ‘노동존중 사회’를 선언하고 3년이 지난 지금, 노동자가 일터에서 안전하게 일하고, 임금을 착취당하지 않으며, 전태일이 애타게 부르짖던 근로기준법의 보호 아래 산다고 보는 이는 얼마나 될까.이런 의문을 품고 11개 언론사 기자 12명과 문인, 노동·인권 운동가 등이 모여 신문을 만들었다. 제호가 <전태일50>이다. <한겨레21>은 이 가운데 전태일 정신을 이어받아 언론·문학·인권의 현장에서 각각 수십년간 현장을 지키며 노동에 대한 곡진한 애정을 잃지 않은 세 글쟁이의 글을 받아 싣는다. 우선 1970년 11월 전태일의 분신 소식을 듣고 당시 대학생 신분으로 서울 동숭동 거리를 울며 걷던 홍세화 <전태일50> 편집위원장이 50년 세월을 돌아보며 글을 썼다. 박래군 인권재단 사람 소장은 전태일과 어머니 이소선씨가 나누는 가상 대화를, 송경동 시인은 1970년대 이소선씨에서 시작해 2018년 충남 태안화력발전소에서 산업재해로 숨진 김용균씨의 어머니 김미숙씨에 이르기까지의 역사를 정리했다. _편집자주

“물러가지 않으면 내가 뛰어내려 죽겠다!”경찰기동대는 건물 안과 맞은편 건물 옥상 등으로 밀고 들어왔다. 민종덕은 결국 뛰어내려 척추가 부러진 채 병원으로 이송됐다. 이어서 신승철이 “물러가라”며 깨진 유리창으로 두 차례 배를 갈랐다. 스무 살 재단보조 박해창은 동맥을 15㎝가량 그었다. 노동자들은 방 안에 있던 종이에 휘발유를 뿌리고 “다 같이 죽자!”고 울부짖었다. “어머니를 모셔와라! 모셔오지 않으면 모두 다 죽어버리겠다.” 이어서 스물한 살 재단보조공 김주삼이 유리 조각으로 배를 몇 차례 그었고, 전태일의 여동생인 스물다섯 전순옥이 웃통을 벗어 아래로 던지고 창문으로 올라가 땅으로 뛰어내렸다. 전순옥의 다리 한쪽을 간신히 잡고 늘어진 이들이 비명을 지르며 그를 끌어올렸다. 이어서 열아홉 살 미싱보조 임미경이 웃통을 벗고 유리 조각을 집어들고 다른 창문 위로 뛰어 올라갔다. “제2의 전태일은 여자가 되어야 한다. 딴 사람 희생할 것 없이 내가 죽겠다!”고 소리치면서 “놔요, 놔요”라며 울부짖었다.1977년 9월9일이었다. 모든 집회, 시위, 결사의 자유가 봉쇄된 긴급조치 아래 겨울공화국 시절, 박정희 정권은 청계피복노조의 노동교실을 강제로 폐쇄하고, 이소선을 구속했다. “노동교실을 돌려달라!” “어머니를 석방하라!” 그들은 전태일의 영정이 걸린 노동교실과, 1970년대 민주노조운동의 중심이었던 청계피복노조, 그리고 온갖 회유와 협박에도 청계천 어린 동심들의 어머니로, 모든 노동자의 어머니로 다시 태어난 이소선을 다시 빼앗길 수 없었다. 살아서 싸워야지

이소선씨가 성동구치소에 들어갔을 당시 전태일 열사 동생 순덕씨가 보낸 편지. 박용수, 민주화운동기념사업회 제공

죽더라도 타고 싶었던 희망버스

네가 죽은 날 나도 죽었어

http://h21.hani.co.kr/arti/SERIES/2337/