한국신문에 실렸던 베트남전 병사들의 사진. 1969 보도사진연감

“이 신분증은 우리 어머니의 유일한 유품이야.”

쩐민(79)은 한참이나 한국의 주민등록증과 흡사한 종이로 된 어머니의 신분증을 손에서 놓지 못했다. 수십 년을 버텨준 종이였지만 시간의 무게를 이기지 못해 색이 누렇게 바랬다. 베트남전쟁 때 한국군의 민간인 학살 희생자 유가족이 간직한 유품을 ‘잠시 넘겨받으러 온’ 구수정 한베(한국·베트남)평화재단 상임이사에게 쩐민은 이 말만 되풀이했다. 신분증은 그에게 남은 어머니의 흔적 전부였다.

한국군은 남베트남민족해방전선(베트콩)을 수색한다는 명목으로 거의 1만 명에 이르는 민간인을 무참히 죽이고 마을에 불을 질렀다. 쩐민의 어머니 역시 이때 한국군에게 죽임을 당했다. 쩐민이 마을로 돌아왔을 때 집은 잿더미가 돼 있었다. 그는 언제 무너질지 모르는 집을 뒤져 어머니의 신분증을 찾았다. 어머니가 침상 머리맡에 신분증을 놓아두던 습관을 몰랐다면 화마가 삼켰을 물건이다.

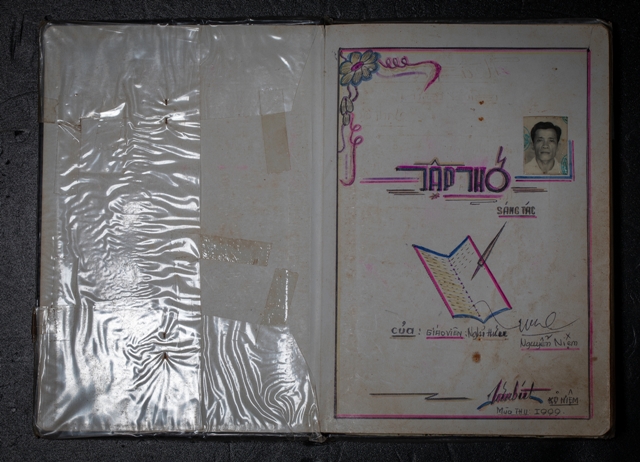

겉을 싼 코팅 비닐이 불에 녹아 우그러진 신분증을 사이에 두고 아들과 구 상임이사는 두 손을 맞잡았다. 두 손 다 베트남전쟁 때 한국군에게 학살당한 민간인들의 죽음이 세상에 알려진 뒤에도 속절없이 흘러간 스무 해의 세월이 주름져 있었다. 한베평화재단은 2018년부터 희생자 유가족이 보관해온 유품과 베트남전쟁의 흔적을 찾아나섰다. 저마다 간직해온 유품에는 사무치는 그리움과 전쟁의 비극이 깃들어 있었다. 이들은 자신의 일기장에, 마을 위령비에 그날의 한과 증오를 기록했다. 그것은 베트남전쟁의 역사가 됐다.

전쟁범죄는 공식 기록을 남기지 않았다. 2000년부터 시작된 <한겨레21>과 한베평화재단 등 시민사회의 ‘미안해요 베트남’ 운동 이후 지난 9월9일 20년 만에 처음으로 입장을 밝힌 국방부는 “국방부에서 보유한 한국군 전투 사료 등에서는 주월 한국군에 의한 ‘민간인 학살’ 관련 내용이 확인되지 않는다”며 선을 그었다. 베트남 꽝남성과 꽝응아이성의 17개 마을에 사는 학살 희생자 유가족과 피해자 103명의 청원서에 담긴 민간인 피해 인정, 사과, 피해 회복 조처는 또다시 아득해졌다.

한베평화재단은 베트남전쟁의 흔적이 사라지기 전, 수많은 기억과 기록의 편린을 모아 새로이 기록 중이다. 한국과 베트남의 서로 다른 기억을 마주하고 진실을 확인해가는 첫걸음이 될 ‘미안해요 베트남’ 20주년 기념 아카이브 기록전 ‘확인 중…’은 11월4일부터 21일까지 서울 성동구 성동문화회관 1층 소월아트홀에서 열린다. <한겨레21>은 세 차례 걸쳐 아카이브 기록전에 전시될 희생자의 유품과 참전 군인, 종군기자의 물건 등을 미리 공개한다. 이번호에서는 아카이브 기록전을 기획한 서해성 감독이 편지 형식으로 전시물들을 소개한다.

평화우체국 첫 번째 편지는 총알, 두 번째 편지는 쩌우까우, 세 번째 편지는 어떤 잡기장(잡다한 것을 적는 공책) 이야기입니다. 여섯을 스러지게 한 다섯 총알, 쩌우 잎과 까우 열매를 찧던 절구통, 베트남 농부가 가슴에 품고 있던 잡기장을 전시에서 만날 수 있습니다.

1. 쇠가 말할 차례 여섯 사람이 한자리에 쓰러지고 총알 다섯 개가 남았다. 그날 마을 사람 여섯은 총에 맞아 한 구덩이에 묻혔다. 총알 다섯 발로 여섯 사람이 죽었는지, 한 발은 사라진 것인지 알 수 없었다. 총알이 발사된 때는 1966년 5월14일이었고, 베트남 중부는 건기였다. 긴 전쟁이 끝나고 동네 사람들은 함부로 가매장한 무덤을 이장하기 위해 파헤쳤다. 2012년이었다. 뼈는 거의 다 썩고 두개골이나 치아 정도만 남아 있었다. 뼈의 주인은 알 길이 없었다. 어느 전쟁터나 시간이 흐르면서 죽음은 이 뼈들처럼 익명화한다. 뼈마저 사라지고 전쟁이 단지 숫자가 될 때 고통은 측량할 수 없게 된다. 다만 거기 녹슨 총알 다섯 개가 남아 있었다. 엉성하게나마 겨우 뼈를 수습했을 때 유골들 사이에 녹이 슬고 일그러진 총알 다섯 개가 얼굴을 드러냈다. 죽은 자들 몸에 박혀 있던 총알이었다. 어떤 총알은 으깨져 앞이 부서지거나 심하게 부식한 채 가까스로 유골 틈새에 놓여 있었다. 그날 그 총알들은 사람 몸을 뚫고 들어가 어느 굵은 뼈에 부딪히면서 멈췄을 게다. 한 발은 어쩌면 누군가의 몸을 관통해서 다른 몸에 박혔을지도 모른다. 죽은 자는 여섯이고 총알은 다섯이다. 마을 어른들은 그날을 생생하게 기억하고 있다. 학살에서 살아남은 자들은 죽음을 머리로 기억하는 게 아니다. 살아 있는 죽음은 몸 어딘가에 검붉고 끈끈한 액체로 묻어 있다. 그걸 지우려고 문지를수록 죽음과 그 기억은 몸 전체로 퍼져나가고 또 더 깊이 스민다. 총알은 다섯이지만 다른 한 명도 총으로 사살된 게 분명하다. 무덤을 열었을 때 총알 다섯은 눈 뜨고 죽은 자처럼 거기 남아 있었다. 그 총알들은 살이 썩고 뼈가 녹을 때 다 삭아내리지 않은 채 아직 무얼 말하려는 것일까. 형체를 알아보기 힘들 정도로 녹슨 한낱 3g짜리 작은 쇠붙이를 함께 자세히 들여다보고자 한다. 무심한 죽음을 기억하려는 건 삶을 더욱 거룩하게 하려는 행위다. 쇠는 말이 없다. 쇠가 말을 얻는 건 오직 인간이 쇠에게 언어를 입힐 때뿐이다. 인간이 그 쇠로 인간을 해쳤기에. 쇠가 태어난 곳은 필시 미국 스프링필드 조병창이었고, 몸에 박힌 곳은 베트남 푸옌성 토럼마을이고, 총알을 발사한 이는 한국군이다. 이제 53년 만에 세상으로 나온 녹슨 쇠가 말할 차례다. *당초 서해성 감독이 평화우체국에 써서 부친 편지 원본들 속 지명은 ‘베트남’이 아닌 ‘비엣남‘이었습니다. 서 감독은 “세계에서 ‘비엣남’을 ‘베트남’으로 부르는 나라는 한국과 일본뿐입니다. ‘비엣남’을 현지 발음으로 표기하는 것이 정상적으로 ‘비엣남’을 이해하는 첫걸음이 될 겁니다”라며 ‘비엣남’ 표기 이유를 전해왔습니다. 다만 지면에는 <한겨레21>과 국립국어원 표기법을 고려해, 당사자의 동의를 받아 ‘베트남’이라고 표기했습니다.

베트남전쟁 시기 한국군의 민간인 학살 희생 유가족이 보관해온 유품과 기록.