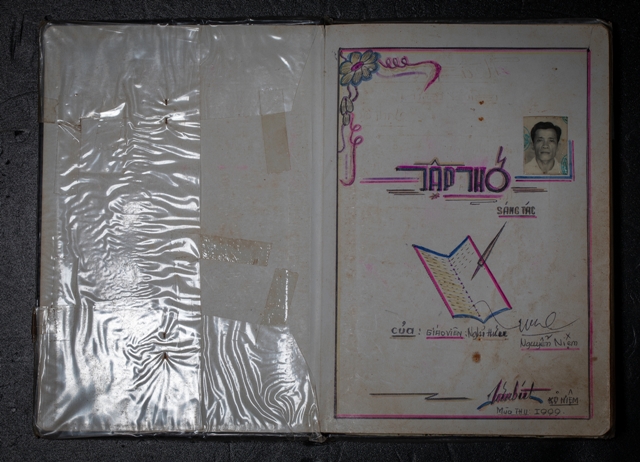

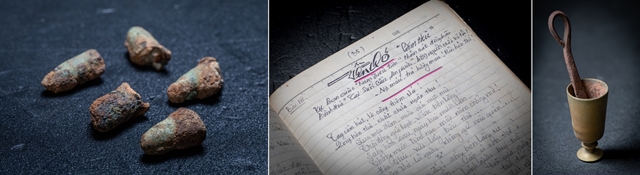

베트남전쟁 시기 한국군의 민간인 학살 희생 유가족이 보관해온 유품과 기록.

“이 신분증은 우리 어머니의 유일한 유품이야.”

쩐민(79)은 한참이나 한국의 주민등록증과 흡사한 종이로 된 어머니의 신분증을 손에서 놓지 못했다. 수십 년을 버텨준 종이였지만 시간의 무게를 이기지 못해 색이 누렇게 바랬다. 베트남전쟁 때 한국군의 민간인 학살 희생자 유가족이 간직한 유품을 ‘잠시 넘겨받으러 온’ 구수정 한베(한국·베트남)평화재단 상임이사에게 쩐민은 이 말만 되풀이했다. 신분증은 그에게 남은 어머니의 흔적 전부였다.

한국군은 남베트남민족해방전선(베트콩)을 수색한다는 명목으로 거의 1만 명에 이르는 민간인을 무참히 죽이고 마을에 불을 질렀다. 쩐민의 어머니 역시 이때 한국군에게 죽임을 당했다. 쩐민이 마을로 돌아왔을 때 집은 잿더미가 돼 있었다. 그는 언제 무너질지 모르는 집을 뒤져 어머니의 신분증을 찾았다. 어머니가 침상 머리맡에 신분증을 놓아두던 습관을 몰랐다면 화마가 삼켰을 물건이다.

겉을 싼 코팅 비닐이 불에 녹아 우그러진 신분증을 사이에 두고 아들과 구 상임이사는 두 손을 맞잡았다. 두 손 다 베트남전쟁 때 한국군에게 학살당한 민간인들의 죽음이 세상에 알려진 뒤에도 속절없이 흘러간 스무 해의 세월이 주름져 있었다. 한베평화재단은 2018년부터 희생자 유가족이 보관해온 유품과 베트남전쟁의 흔적을 찾아나섰다. 저마다 간직해온 유품에는 사무치는 그리움과 전쟁의 비극이 깃들어 있었다. 이들은 자신의 일기장에, 마을 위령비에 그날의 한과 증오를 기록했다. 그것은 베트남전쟁의 역사가 됐다.

전쟁범죄는 공식 기록을 남기지 않았다. 2000년부터 시작된 <한겨레21>과 한베평화재단 등 시민사회의 ‘미안해요 베트남’ 운동 이후 지난 9월9일 20년 만에 처음으로 입장을 밝힌 국방부는 “국방부에서 보유한 한국군 전투 사료 등에서는 주월 한국군에 의한 ‘민간인 학살’ 관련 내용이 확인되지 않는다”며 선을 그었다. 베트남 꽝남성과 꽝응아이성의 17개 마을에 사는 학살 희생자 유가족과 피해자 103명의 청원서에 담긴 민간인 피해 인정, 사과, 피해 회복 조처는 또다시 아득해졌다.

한베평화재단은 베트남전쟁의 흔적이 사라지기 전, 수많은 기억과 기록의 편린을 모아 새로이 기록 중이다. 한국과 베트남의 서로 다른 기억을 마주하고 진실을 확인해가는 첫걸음이 될 ‘미안해요 베트남’ 20주년 기념 아카이브 기록전 ‘확인 중…’은 11월4일부터 21일까지 서울 성동구 성동문화회관 1층 소월아트홀에서 열린다. <한겨레21>은 세 차례 걸쳐 아카이브 기록전에 전시될 희생자의 유품과 참전 군인, 종군기자의 물건 등을 미리 공개한다. 이번호에서는 아카이브 기록전을 기획한 서해성 감독이 편지 형식으로 전시물들을 소개한다.

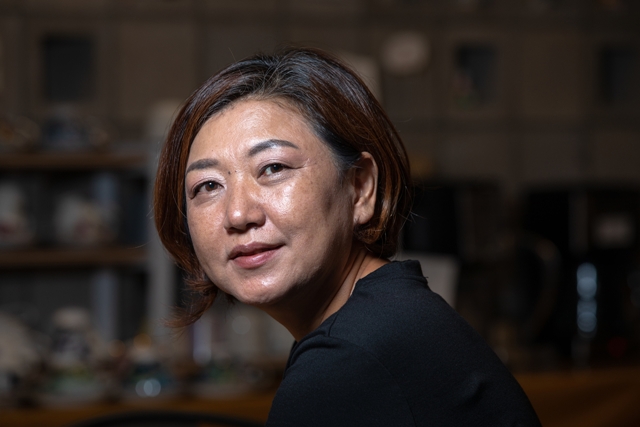

여덟 번째 베트남 하노이행이었다. 1997년 당시 ‘한국군의 베트남전쟁 개입’이라는 주제로 호찌민시 국립대학에서 석사 논문을 준비한 구수정 한베(한국·베트남)평화재단 상임이사가 관련 자료를 모으러 비행기를 타고 하노이와 호찌민을 여덟 차례 오갔을 때다. 외무부(한국 외교부)의 한 직원이 구 이사에게 문건 사본 하나를 건넸다. 출처가 뜯긴 채 얇은 종이에 흐릿하게 인쇄된 상태였다.

그런데 사본을 그대로 옮겨 써주기로 한 베트남 친구가 어느 날 갑자기 종적을 감췄다. 이후 그가 아무 말 없이 구 이사의 집 앞에 두고 간 전쟁범죄 조사 보고서 ‘남베트남에서의 남조선 군대의 죄악’이라는 제목의 사본 필사본은, 한국군의 베트남 민간인 학살을 세상에 알리는 출발선이 됐다. 뒷날 <한겨레21>과 한베평화재단 등 시민사회의 ‘미안해요 베트남’ 운동의 시작점이었고, 한베평화재단이 주최하는 베트남전쟁 아카이브 기록전 ‘확인 중…’의 첫 기록이기도 했다.

구수정 한베평화재단 상임이사

(왼쪽부터) 잡기장 첫 장(잡다한 것을 적는 공책), 다섯 개의 총알, 잡기장 안쪽, 쩌우 잎과 까우 열매를 찧던 절구통.