베를린에 있는 서플러스의 한 매장. 시든 과일과 채소이지만 저렴한 가격에 음식물쓰레기를 줄이겠다는 뜻에 공감한 고객의 발길이 이어진다. 남은주 제공

지금까지 국내 쓰레기의 여정을 쫓아왔다. 이제 지구촌으로 눈을 넓혀보자. 2018년 세계은행 보고서를 보면, 인류의 쓰레기 배출량이 연간 20억t이 넘는다. 올림픽 경기 기준 수영장 80만 개를 채우고도 남는다. 지금 추세라면 2050년에는 34억t으로 급증할 전망이다. 재활용되는 폐기물은 전체의 16%에 그친다. 쓰레기 문제에서도 세계는 평평하지 않다. 부자 나라가 더 많이 버리고 가난한 나라가 더 큰 위협에 노출된다. 독일·미국·싱가포르·오스트레일리아·인도네시아·일본·타이·터키·홍콩 9개국에 더해, 우주폐기물까지 인간의 ‘쓰레기 발자국’ 실태와 그 대응 방안을 살펴본다._편집자주

한밤중 환경운동가들이 누군가의 집 뒷마당에 들어가 음식물쓰레기통을 뒤진다. 쓰레기통 안에는 껍질도 까지 않은 바나나나 포장도 뜯지 않은 치즈 등이 팔릴 때 모양 그대로 버려져 있었다. 어느 환경운동가는 충분히 먹을 수 있는 음식이라는 것을 보여주려고 그 자리에서 쓰레기통에 들어 있던 토마토를 먹기도 했다. 2020년 독일 공영방송에서 방송한 다큐멘터리 <왜 이 음식들이 쓰레기통 안에 들어갔을까>의 한 장면이다. 음식물쓰레기통을 뒤졌더니

환경운동가들은 베를린 등에서 ‘컨테이너 뒤지기’ ‘쓰레기 발굴’이라는 활동에 나서 음식물쓰레기통에서 채소와 과일은 물론 스시나 파스타 같은 ‘쓸 만한’ 음식을 찾아내 먹고 공유하는 ‘푸드 셰어링’ 운동을 해왔다. 음식에 대한 우리의 관념에 정면 도전하는 행위이기도 했고, 절도인가 정당한 시위인가 논란이 일기도 했다. 이런 과격한 시위에는 이유가 있다. 2018년 ‘보스턴컨설팅그룹 보고서’에선 매년 식품 16억t이 버려진다고 추산했다. 지구의 절반이 굶주리는데 버려지는 음식만으로도 배고픈 사람들을 먹이고도 남을 양이다. 가난한 나라에선 대부분 식품 생산 과정에서 음식 일부가 버려지고, 부유한 나라에선 소비자가 통째로 음식을 버리는 경우가 많다. 도덕적 문제도 있지만 버릴 것을 전제로 생산하는 낭비적 시스템은 자멸을 향해 간다는 자각이다. 음식물 쓰레기에 대한 분노와 각성이 들끓는 가운데 대안을 찾으려는 새로운 시도도 태어난다. 2017년 베를린에는 대형 슈퍼마켓에서 팔다 남은 제품을 모아서 싼값에 다시 판매하는 ‘음식 재활용 마트’ 서플러스(Sirplus)라는 슈퍼마켓이 문을 열었다. 유통·생산 과정에서 음식이 버려지는 이유는 너무 작거나, 모양이 이상하거나, 유통기한이 지나도록 팔리지 않았기 때문이다. 고기를 제외하면 유통기한이 지났거나 얼마 남지 않았어도 대부분 먹을 수 있는 음식이라는 주장이다. 서플러스의 먹거리는 식당 주인들에게 식재료를 파는 도매시장이나 대형마트 창고에서 폐기되기 직전에 이곳으로 온다. 독일 대형 유기농 식품 체인점 비오컴퍼니도 유통기한이 다 된 제품을 서플러스에 공급한다. 서플러스 매장이나 온라인몰에서는 찌그러진 통조림이나 혹이 난 딸기, 일그러진 감자, 이미 꼭지가 시든 토마토가 손님을 기다렸다가 일반 마트보다 최대 70% 싸게 팔려나간다. 서플러스는 자신들의 영업활동으로 2017~2020년 음식물 300만㎏이 쓰레기가 되는 것을 막았다고 발표했다.

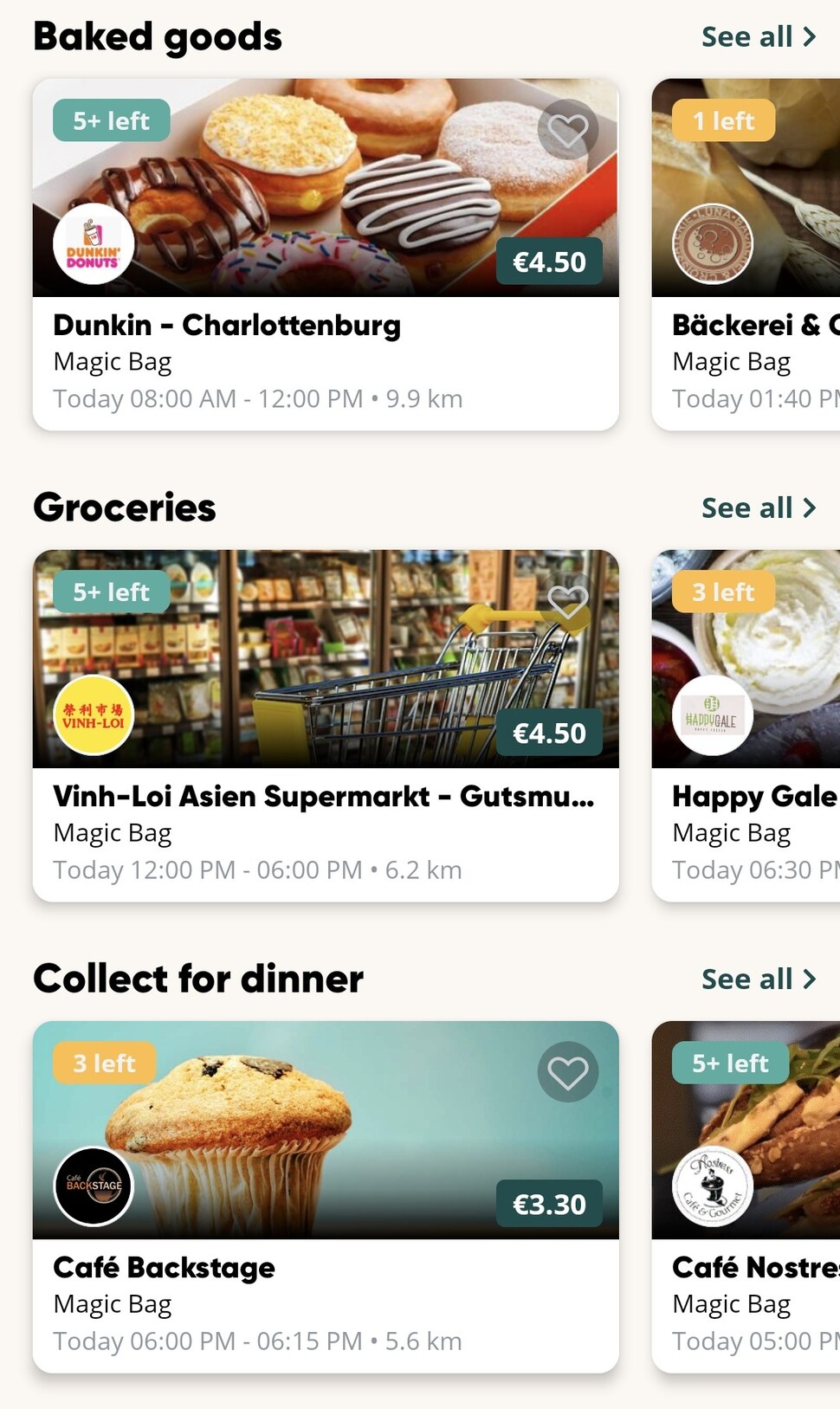

투굿투고의 앱 서비스 화면. 사용자가 지역을 선택하면 근처 식당의 남는 음식을 보여준다. 애플리케이션 실행 화면 갈무리

‘6개월마다 음식물 폐기’ 관행 없애자

서플러스는 2017년 환경운동가 라파엘 펠머와 엔지니어 마르틴 스호르트가 “음식물을 쓰레기통에서 구하라!”는 구호를 내세워 창업한 스타트업이다. 물론 대형마트에 비하면 아주 작은 규모지만 “식품 유통기한은 참고치일 뿐”이라거나, “먹을 수 있는 음식은 판매해야 한다”는 그들의 주장은 반향이 컸다. 반듯하지 않은 음식은 무조건 버리기로 한 우리의 결정은 온당했던 것일까?프랑스에서는 2016년부터 슈퍼마켓에서 식료품을 폐기처분하지 못하도록 하는 법이 시행됐다. 대형 슈퍼마켓은 6개월마다 유통기한이 임박한 음식물을 대량폐기한다. 유럽연합에서는 유통기한을 적지 않아도 되는 식료품을 늘리고 적는 방식도 고치는 새로운 규정을 검토하고 있다. ‘버려지는 음식을 구하라’라는 목소리는 서플러스뿐 아니라 유럽 곳곳에서 커지고 있다. 2020년 4월엔 스웨덴 스타트업 모타토스(Motatos)도 ‘음식물 구조’를 내걸고 독일에서 판매를 시작했다. 2019년 덴마크에서 시작한 모타토스는 유통기한이 지나 폐기되는 식품과 생활용품을 대량으로 헐값에 온라인에서 판매한다. 또 식당에서 팔다 남은 음식을 싸게 판매하는 앱 ‘투굿투고’(Too Good To Go)에서도 음식을 주문하면 “음식을 구해주셔서 고맙습니다” 하는 메시지를 받는다. ‘음식물 구조 앱’이라고도 하는 투굿투고는 2015년 덴마크에서 뷔페 음식이 남아 버려지는 것을 막기 위해 고안됐던 앱이다. 지금은 유럽 13개국에서 서비스 중이다. 앱에서 자신이 사는 지역을 누르면 투굿투고에 등록한 근처 식당에서 팔다 남은 음식이 무엇이 있는지 볼 수 있다. 앱에서 미리 결제하고 가게에 가서 음식을 받아오는 방식이다. 식당뿐 아니라 여러 유기농 전문 슈퍼마켓이나 대형마트 등이 이 앱에 팔다가 남은 신선식품을 올린다. 가장 많이 팔리는 상품은 ‘매직백’이라고 부르는 판매자가 남은 식료품을 모아서 파는 것인데, 보통 3~5유로(약 4500~6천원)를 내면 종이가방 하나 가득 빵과 채소, 과일, 파스타 등 1인 가구라면 2~3일은 먹을 만한 식량을 받는다.

투굿투고의 매직백에는 가방 가득 빵과 채소, 과일, 파스타 등이 담겨 있다. 3~5유로에 1인 가구라면 2~3일은 먹을 만한 식량이다. 투굿투고 제공

재활용 식품을 사면 ‘생각하며 먹는 인간’으로

놀라운 점은 정말 이것만으로도 충분하다는 거다. 지난 여러 달 동안 서플러스는 물론 투굿투고를 여러 차례 이용했다. ‘음식물 구조’ 경험은 지금까지 익숙했던 장보기를 다시 돌아보게 했다. 이전까지는 없으면 불안해서, 맛있을 것 같아서 음식을 냉장고에 잔뜩 쌓아두고 그러다 때를 놓치면 쉽게 버리곤 했다. 문 닫기 직전의 식당을 찾아가 받아온 투굿투고의 매직백은 마지막 빵 한 조각까지 비우게 된다. 채소는 늘 쉽게 자르고 깎았는데 처음부터 시들했던 서플러스의 무 한 통은 껍질을 살살 긁어내는 이유가 무얼까. 아마 대형마트 소비가 우리를 음식을 낭비하는 인간으로 바꿔놓았던 것처럼, 우리는 재활용 식품을 사면서 다시 생각하면서 먹을 줄 아는 인간으로 바뀌기 때문일 것이다. 아이디어가 꽃피는 상황은 긍정적이지만 이 기회에 아예 음식물쓰레기 생산 자체를 줄이도록 시스템을 바꿔야 한다는 의견이 많다. 2019년 유럽 통계를 보면 덴마크 사람들은 1인당 한 해 844㎏ 폐기물을 만들고 그 뒤를 룩셈부르크(791㎏), 몰타(694㎏), 키프로스(642㎏), 독일(609㎏)이 따른다. 덴마크·독일 등 분리수거와 재활용에 가장 앞장서는 나라들의 쓰레기 생산량이 유럽에서 가장 많다는 것은 역설적이다.일찍부터 분리수거와 재활용 산업을 키워온 독일에서 음식물쓰레기 대부분은 지역 처리장으로 가서 바이오가스를 생산하고 남는 것은 퇴비가 된다. 2017년 기준 독일에는 바이오가스 생산 공장 297곳과 유기 폐기물 재활용 공장 1141곳이 있다. 그러나 지금처럼 쓰레기의 양이 절대적으로 많다면 재활용되지 못하고 매립, 소각되는 양이 많을 수밖에 없다는 계산이다. 독일연방식품농업부 집계를 보면 독일에선 전체 음식물쓰레기의 절반을 넘는 610만t이 개인 가정에서 나오며, 독일인 한 사람이 배출하는 음식물쓰레기는 한 해 75㎏(우리나라는 1인당 92㎏)인데 전체 인구를 고려하면 적지 않은 양이다. 값싼 식품 대량생산 시스템을 바꾸자

2020년 주로 동유럽에서 온 도축장 노동자들이 코로나19에 집단감염되면서 열악한 도축장 실태가 알려졌다. 거기에 이산화탄소를 줄여야 할 필요가 맞물리면서 최근 독일에선 “독일인은 이제 소시지를 좀 적게 먹어야 한다”는 이야기가 나온다. 공장식 축산업 규제가 식품 가격 인상으로 이어질 전망이어서 격론이 벌어지고 있다. 스위스는 이산화탄소와 음식물쓰레기를 줄이기 위해 육류, 유제품, 쌀 가격을 10% 이상 올릴 것을 검토한다. 지금까지는 양껏 먹을 수 있는 사회가 이상적인 사회였다면 앞으로 다른 사회가 올 수도 있다는 예고다. 베를린=남은주 <한겨레> 통신원