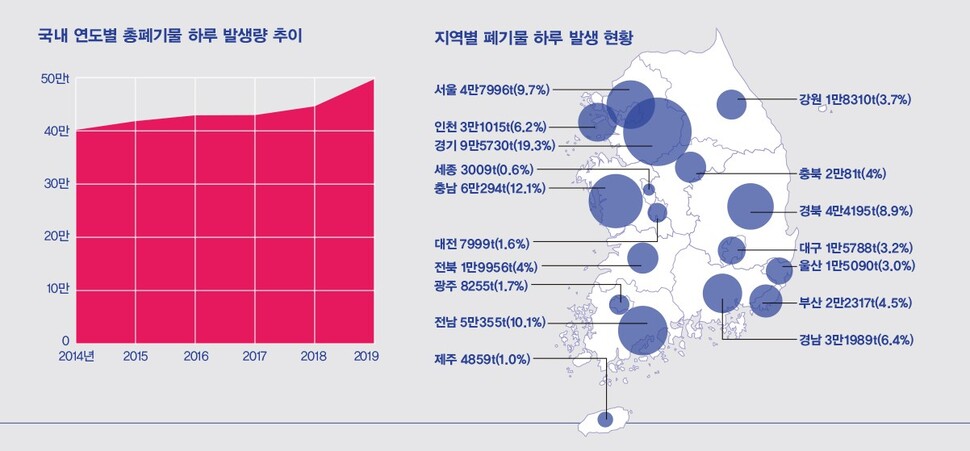

플라스틱과 무지 - 되살아날 쓰레기

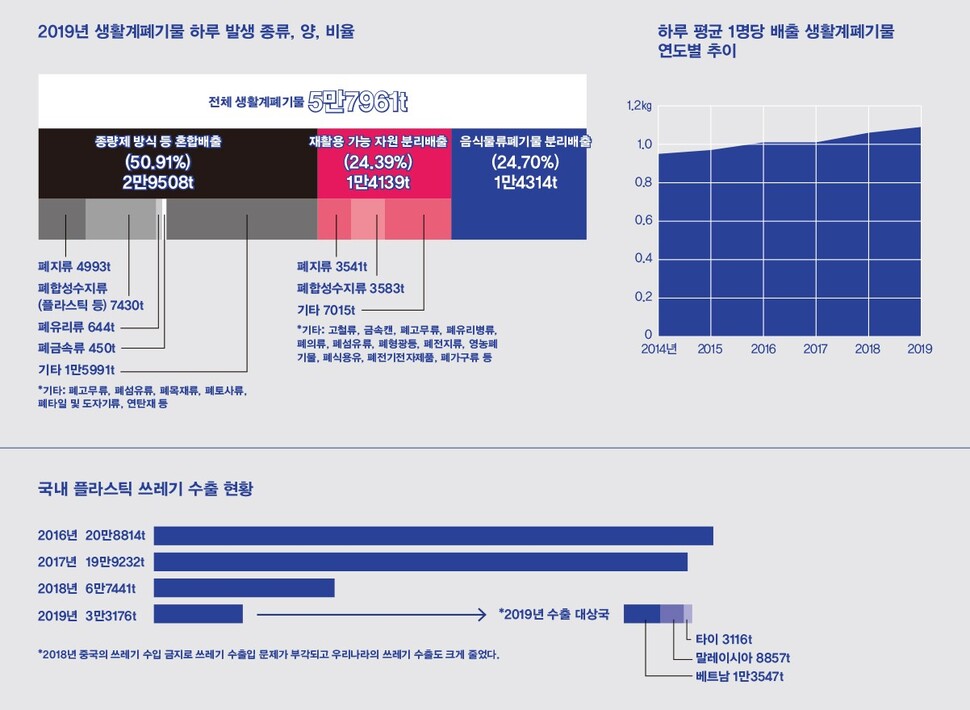

편의점에서 500㎖ 커피를 사서 마셨다. 글쓰기 노동의 필수재로 여긴다. 책상에 병만 남았다. 폴리에틸렌테레프탈레이트(PET)가 병 몸체와 라벨을, 고밀도폴리에틸렌(HDPE)이 뚜껑을 이루었다고 적혀 있다. 이것에 대해 무엇을 알고 있나. 일단 플라스틱(합성수지)인 걸 안다. 최초의 인공 합성수지인 베이클라이트(1907년)에서 석유화학 발전에 따라 폴리염화비닐(PVC, 1912년), 폴리스티렌(PS, 1931년), PET병(1973년) 등, 등, 등이 나타났다고 들었다. 여기 어떤 첨가물을 집어넣느냐에 따라 오만 가지 성질을 지닌다. 그러므로 ‘이것이 정확히 무엇’이라고 말하는 건 (내 수준에서는) 불가능함을 알겠다. 모른다는 것을 알겠다. 모른 채로 곁에 두었다.처음부터 모른 채 익숙할 수 없었다. 1950년대만 해도 (미국) 사람들은 일회용컵마저 씻어서 다시 썼단다. 기업은 그럴 필요 없다고, 플라스틱은 값싸고, 변하지 않는데다, 가볍다고 알렸다. 사실이었다. 싸므로 가볍게 버릴 수 있었다. 변하지 않으므로 버려도 사라지지 않았다. 코카콜라가 유리병 회수 정책을 폐기한(1964년) 것을 비롯해 유리병 재사용 문화는 음료 전반에서 사라졌다.(미국 탄산음료의 용기 재사용률은 1958년 98%에서 1972년 39%로 급락한다.) 페트병으로 대체됐다. 병 수거와 세척에 들이는 기업의 비용이 줄었다. 가벼운 병 덕분에 한 기업이 닿을 수 있는 유통의 범위는 넓어졌다. 우리는 병을 반납하고 재사용하던 습관을 잊었다. 다시 쓴다는 것, 돌아보니 불편한 짓이었다. 망각이 기업에도 우리한테도 이득 같았다. 병 표면에 적힌 돌아가는 화살표 또한 큰 위로가 됐다. 분리해서 내놓으니 할 만큼 했다고 생각했다. “이런 용기는 재활용할 수 있고, 어쩌면 이미 재처리되어 만들어진 제품일지도 모른다고 오해하게 한 것이다”라고 헤더 로저스는 책 <사라진 내일>에 적었다. 오해라고? 그러고 보니 이 병을 둘러싸고 화살표 굽이마다 무슨 일이 펼쳐지는지, 누가 어떤 모습으로 가다듬고 있는지, 정말 저 화살표를 따라 제대로 돌기나 하는 것인지 나는 아무것도 모르고 있었다. 그랬다. 몰라서 익숙할 수 있었다.

남은 음식과 더러움 - 먹고 난 쓰레기

김장했고, 돌솥밥을 지어 먹었다. 약 2㎏의 잔재가 남았다. 냉동굴, 냉동가자미, 열무, 얼갈이배추, 쑥갓, 빨간 고추, 쪽파, 양파, 밥, 당근, 버섯 따위로 이뤄져 있다. 입에 넣을 때 아무렇지도 않았는데 축축한 모양과 찌릿한 냄새에 손조차 대기 싫다. 찡그리며 모았다. 음식물이야 물론 인류의 가장 오랜 쓰레기다. 가축에게 사료로 주고 식물에 비료로 주어 처리하는 관행 역시 고대로 거슬러 올라갈 만큼 길다. 특히 돼지는 주요 도시의 거리를 활보하며 먹어서, 치웠다. 가끔 사고도 쳤다. 1131년 마차를 들이받아 프랑스 왕세자를 숨지게 한 일이 있단다. 그래도 20세기 초반까지 직접, 동식물에, 남은 밥을, 먹이는 일은 당연한 음식 처리 방식이었다. 물론 음식물은 지금도 사료나 비료로 처리한다. ‘직접’만 빠졌다. 수거하는 사람, 퇴비화·사료화 시설이 중간에 끼어 있다. 그들이 나조차 보기 싫은 이것들을 집고, 나르고, 모으고, 말리고, 썩힐 것이다. 냄새가 날 것이다. 곁에 두고 본 적은 없다. ‘보기 싫었다’고 적어야 바르다. 그리고 이것들은 먹힐 것이다. 현대인인 나는 동물 역시 존엄한 생명임을 안다. 어느 정도의 음식 찌꺼기를 어느 정도의 처리를 거쳐야 동물에게 먹일 만한 쓰레기가 될지, 논란은 끊임없다. 더러워서 안 봤던 사람의 온기, 귀여움 바깥에 있는 사육동물의 물컹거림 같은 것이 문득 마음을 찌른다. 반려묘를 슬쩍 쳐다봤다.어쩐지 그냥 실눈 뜨고라도 지켜봐야 할 것 같았다.

소각과 기술 - 불타는 쓰레기

톡 뽑아 슥 닦고 버린 휴지의 기한은 20초를 넘기지 않았다. 종량제봉투에 넣었고, 그런 생활쓰레기 대부분(47.8%, 혼합배출 생활폐기물 소각 비율)의 운명이 그렇듯 휴지도 소각장에서 태워질 것으로 추정한다. 소각은 쓰레기 부피를 크게 줄이는 처리 방식이다. 에너지로 활용된다. 단순 매립에 견줘 화려한 기술을 접목한 것 같은 소각을 19세기 말부터 위생 공학자와 행정가는 지지했다. 초기의 어떤 소각장은 뒷마당에서 그냥 태우는 형태였다. 지독한 스모그와 빨래에 묻는 검댕 탓에 분명 뭔가 문제가 있는 것 같았지만, 그게 정확히 무엇인지 모르는 상태로 사람들은 긴 시간을 보냈다. 다이옥신을 비롯한 유해물질이 대중에 알려진 건 1970년대부터다.숙련노동자와 겹겹한 설비로 꾸린 현대의 소각장은 다이옥신 같은 유해물질을 기준치보다 훨씬 낮게 배출한다고 한다. 다만 여전히 오염물질을 일부나마 내뿜고 있다. 이 정도는 괜찮다고 한다. 온실가스와 기후위기에 미칠 영향은 정확히 알 수 없다. 물건이 작은 입자로 분해돼 미칠 영향의 크기와 방향을 가늠할 수 없다. 태우는 것 말고 방법이 없는 쓰레기와 가늠할 수 없는 미래 사이에서 그저 기술을 믿을 뿐이다.최선이 아닌 것만은 분명하다. 다만 차악일 수는 있을까.

매립과 쓰레기가 가른 세상 - 땅으로 바다로 가는 쓰레기, 세계의 쓰레기

보랭용 은박 포장재를 종량제봉투에 넣었다. 아이스크림을 담아 왔다. 표면은 알루미늄 은박이고 내부는 폴리에틸렌으로 추정된다. 복합재질이라 재활용되지 않는다. 종량제봉투에 담아 내놓으면 결국 어떤 형태로든 묻힐 것이라고 생각한다. 하루 생활쓰레기 가운데 12.7%(7336t)가 매립된다. 영향은 길다. 은박 포장재 내부 재질이 폴리에틸렌이 맞는다면 썩는 데 500년 이상 걸린다고도 한다.최초의 매립장 개념은 (투기에 가깝지만) 고대 그리스 아테네에서 발견된다. 아테네 시민들은 도시 경계 1.6㎞ 바깥에 쓰레기를 버려야 했다. 도시 외곽이 쓰레기장으로 지정된 셈이다. 21세기 매립장은 거대하고 최신 설비를 갖췄지만 도시 외곽이라는 장소성만은 수천 년 동안 변하지 않는다. 오늘에 이르러선, 이런 표현이 가능하다. “매립지 개설에 가장 덜 저항하는 가난한 사람들이 사는 바로 그곳에 자리잡는다. (…) 말하자면 계급의 지형학을 따르는 셈이다.”(카트린 드 실기, <쓰레기, 문명의 그림자>)매립장은 한국에서 존재 자체가 갈등의 씨앗이다. 한국에서 묻힐 땅을 찾는 건 어려운 일이다. 베트남, 타이, 말레이시아 등으로 수출된다. 2019년 한국은 플라스틱 쓰레기를 3만3천t쯤 수출했다. 그마저 대혼란(2018년 중국 쓰레기 반입 금지)과 대망신(2018년 필리핀에 불법 수출한 쓰레기 발각)을 겪고, 크게 줄어든 수준이다. 이제 어디로 가야 할까, 더 힘없는 이들의 땅으로? 당장 저항할 이가 없는 바다로? 쓰레기의 영토와 그것이 반영하는 균열은 비애만 안길 것이 분명했으나, 어찌할 도리 없는 업보였다.