무엇이 ‘비문명’이냐

등록 : 2022-04-09 01:30 수정 : 2022-04-14 17:18

근무 중에 물을 마시지 않았다,고 했다. 화장실에 가기 힘들어서다. 건물에 여성 화장실이 없기 때문이다. 믿기지 않지만, 사실이다. 이제는 은퇴한 한 여성 판사가 수십 년 전에 겪은 일이라며 직접 들려준 이야기였다. 여성 법조인 자체가 손꼽을 시절이었다. 1960년대 미국항공우주국을 배경으로 하는 영화 <히든 피겨스>에도 유일한 흑인 여성 수학자가 건물에 ‘흑인 여성 전용’ 화장실이 없어 800m 떨어진 화장실을 찾아 달리는 장면이 나온다. 장애인들도 외출하면 물을 자주 마시지 않는다,고 한다. 장애인용 화장실을 찾기 힘들어 난감한 상황에 맞닥뜨릴까봐서다.

김원영 변호사가 <실격당한 자들을 위한 변론>에 쓴 표현을 빌려오자면 ‘오줌권’의 문제다. ‘오줌권’조차 보장되지 않는 사회에서 품격 있는 삶이나 ‘문명적인’ 저항을 논할 수는 없다. 장애인에게 ‘이동권’이란 ‘오줌권’만큼이나 절박하다. 휠체어를 탄 장애인이 학교에 가려면, 친구를 만나러 나가려면 일단 혼자서(또는 도와줄 누군가와 함께) 현관문을 열고 나가 횡단보도 문턱에 걸리지 않고, 까마득하게 높은 계단을 마주치지 않고, 전국 보급률 30%가 되지 않는 저상버스(반드시 친절한 기사님이 운전해야 함)를 운 좋게 만나야만 한다. 지하철역에서 장애인용 리프트가 추락해 수십 명의 장애인이 숨지거나 다치는 일도 벌어진다. 누군가에게는 당연하고 자연스러운 ‘출근길 지하철을 탄다’는 문장이, 그래서 누군가에게는 온 힘을 다해 싸워서 얻어내야 하는 권리의 문장이 되는 것이다. 이동이 권리가 되지 못하는 ‘비문명적’ 사회에서 장애인들은 스스로를 방 안에 가둔다.

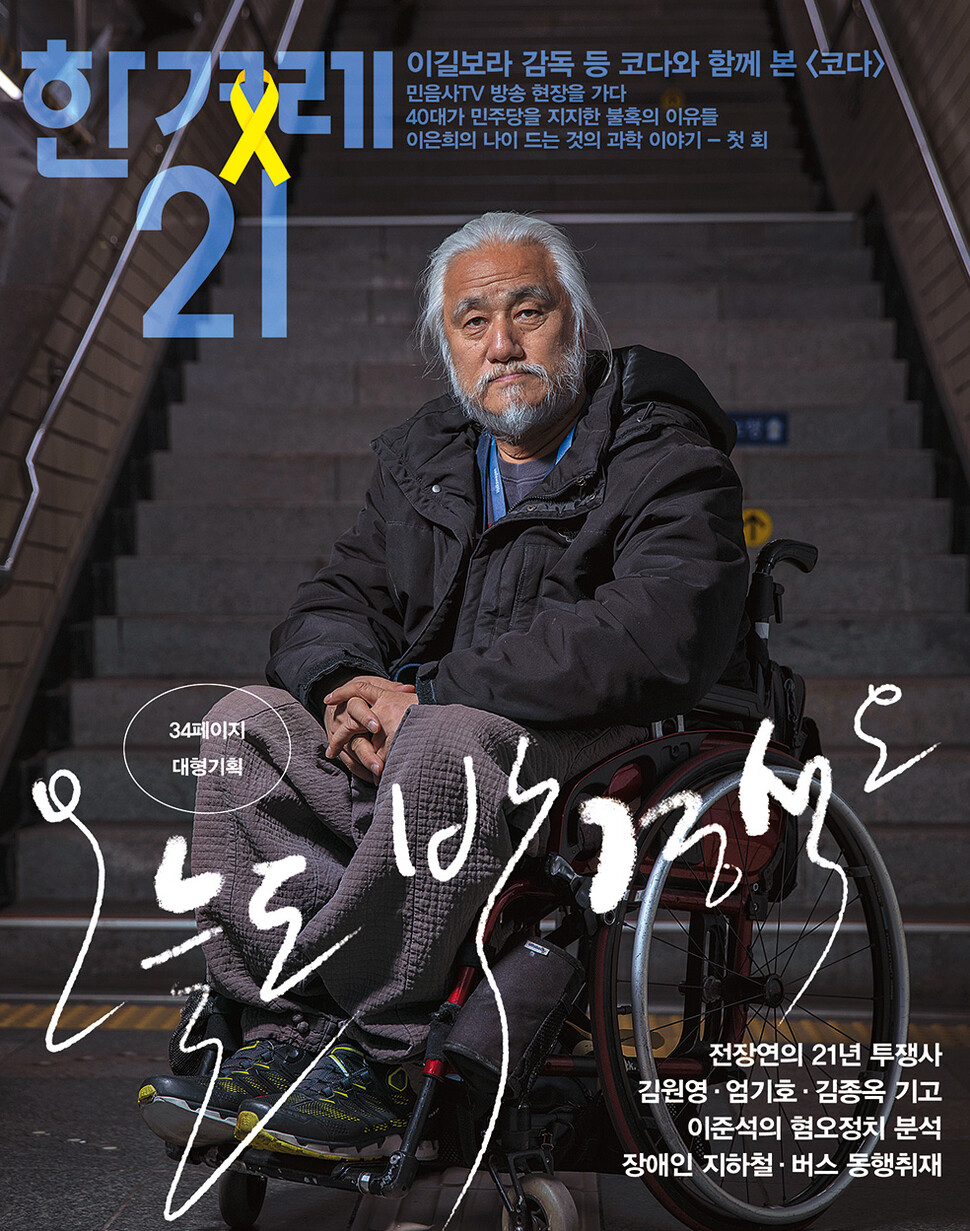

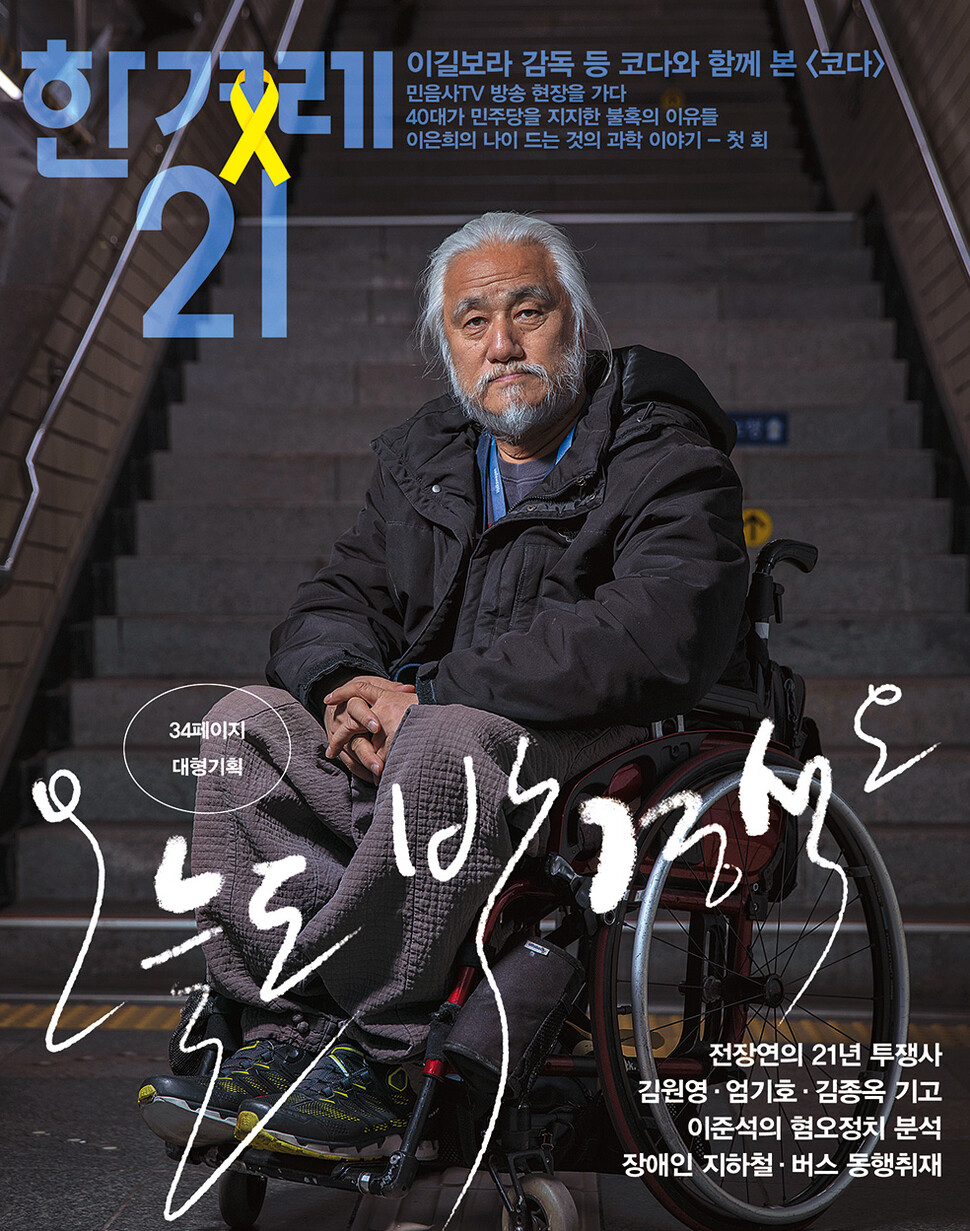

전국장애인차별철폐연대(전장연) 등이 20년 넘게 절박하게 싸운 끝에 ‘이동권’이라는 새로운 용어가 국립국어원 신어자료집에 실리기에 이르렀다. 존엄을 지키기 위한 이들의 투쟁이 장애인을 향한 시혜의 시선을 장애인 권리의 언어로 바꿔내고, ‘비문명적’ 사회를 한 발짝 더 ‘문명적’ 사회로 이동시켰다. 그런데 2022년 봄, 이준석 국민의힘 대표가 ‘비문명적 시위 방식’ 운운하면서 장애인과 비장애인을 갈라치고 전장연의 이동권 투쟁을 정치적 논란거리로 소환했다. 20대 여성에 이어 장애인을 혐오정치의 공격 대상으로 삼은 것이다.

이번주 <한겨레21>은 장애인 이동권 시위를 둘러싼 논란, 이준석의 혐오정치 등에 대해 다각도로 분석하는 내용을 꾹꾹 눌러 담았다. 잡지의 절반 가까이 총 34쪽을 관련 글로만 채웠다. 고한솔 기자는 박경석 전장연 대표를 인터뷰해 21년간 이동권 투쟁의 의미를 되짚어봤고, 이정규 기자는 휠체어를 탄 장애인과 함께 지하철·버스·장애인 콜택시 등을 직접 타봤다. 엄지원 기자는 혐오를 선동하는 이준석의 정치가 결국 왜 고립될 수밖에 없는지를 짚었고, 김선식 기자는 이준석 발언을 팩트체크했다. 신지민 기자는 이길보라 감독 등 ‘코다’들과 이야기를 나눴다. 이 사태를 바라보는 장애인 당사자 또는 부모로서의 시선을 담은 김원영 변호사, 김종옥 작가의 글도 싣는다. 고정 칼럼을 쓰는 엄기호·박영흠 교수, 김윤영 빈곤사회연대 활동가, 이보라 보좌관 등도 글을 보탰다.

14일간 전장연을 공격하는 데 자신의 페이스북 게시물 절반 가까이를 할애한 이준석의 발언을 그대로 전하는 ‘스피커’가 되기보다, 지금의 ‘이준석 vs. 박경석’ 대립 구도가 왜 위험한지, 장애인과 함께 살아가는 시민으로서 우리는 이 ‘비문명적’ 사회를 조금이라도 혐오로부터 멀리 이동시키기 위해 어떻게 힘을 보태야 할지를 이야기하고 싶었다. 박경석 전장연 대표와 이준석 국민의힘 대표가 일대일로 생방송 토론에 나설 예정인 4월13일, 다시 펴들고 싶어지는 잡지로 기억되길 바란다.

황예랑 편집장 yrcomm@hani.co.kr

“그럼에도 지하철을 탑니다” 전장연 박경석 대표 인터뷰https://h21.hani.co.kr/arti/society/society_general/51846.html버스 타는 데 2분, 사방에선 경적이https://h21.hani.co.kr/arti/society/society_general/51847.html‘하겠다’는 있었지만 ‘어떻게’는 없었다https://h21.hani.co.kr/arti/society/society_general/51855.html장애인에게 ‘언더도그마’가 어디 있는가?https://h21.hani.co.kr/arti/society/society_general/51854.html승부만 남은 혐오 게임, 이준석에게 남는 것은?https://h21.hani.co.kr/arti/society/society_general/51839.html팩트체크-“버스 타고 가세요”의 진실https://h21.hani.co.kr/arti/society/society_general/51840.html‘장애는 모욕’이라고 어떻게 대답하나https://h21.hani.co.kr/arti/society/society_general/51844.html한눈에 보는, 장애인의 방치된 현실https://h21.hani.co.kr/arti/society/society_general/51848.html이준석, 포퓰리스트의 혀가 칼이 될 때https://h21.hani.co.kr/arti/society/society_general/51851.html‘함부로 손대지 말라’의 뉴노멀https://h21.hani.co.kr/arti/society/society_general/51845.html