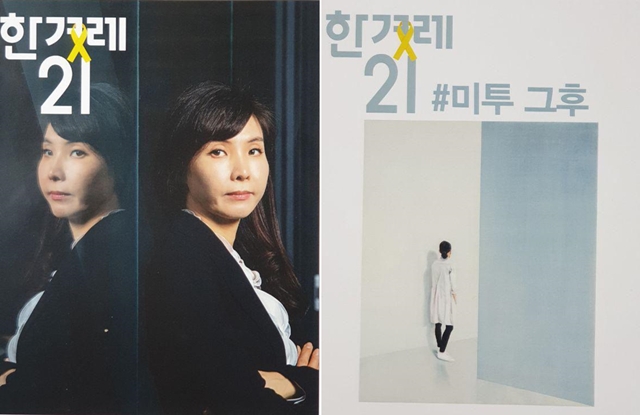

신형철 평론가의 <슬픔을 공부하는 슬픔> 책 표지에 등장해 이목을 끈 독일 화가 팀 아이텔의 그림을 내세운 표지(오른쪽)는 독편 카톡방에서 많은 지지를 얻었고, 뉴스룸 내부의 고민도 컸습니다. 독자 전용폰 화면 갈무리

“혹시나 나중에 아이가 자해를 하더라도 부모가 호들갑(?) 떨지 않고 동네 병원 가듯 같이 상담받으면 될 거 같다고 생각하게 해준 고마운 기사였습니다. 감사합니다.”(밥그릇) “자해가 신체적·물리적인 것만이 아니라는 생각이 들어요. 사춘기 아이를 둔 엄마 입장에선 인정하고 싶지 않지만 내 아이도 예외가 아닐 거라는 생각이 드는 건… 불안이겠지요.”(이은주 레아) “자해 기사 잘 읽었습니다. 초등학생 때부터 자해를 시작한다니 딸아이가 초5인데 남의 일로만 여겼던 일이 내 아이의 일이 될 수도 있다는 것에 너무 놀랐네요. 그런 아이들은 관심받고 싶어서 그런 거다 나쁘게만 보았는데, 기사를 읽으며 그럴 수 있겠구나 이해하는 마음이 생겼어요.”(김지영) 유독 11월에 리뷰출동이 많았는데요, 자해 3부작(제1237~1239호)에 이어 ‘괜찮아’ 표지(제1240호)까지 한 달 동안 이뤄진 ‘마음’ 특집이 독자들의 마음을 열지 않았나 싶습니다. “제1240호 보면서 많은 위로를 받아서 후기 남겨요. <한겨레21>에 원하는 콘텐츠로 독편 모임 때 ‘청년’을 이야기했던 것 같은데, 그런 의견이 반영돼서 다뤄주신 건지는 모르겠지만 어쨌든 이렇게 청년의 삶에서 가까운 이야기를 다뤄주셔서 좋았습니다. 개인적으로 숨겨진 악을 밝히는 것만큼이나, 현재 우리 모습을 잘 비추는 게 진짜 언론의 몫이라고 생각합니다.”(꿈뚱뚱이) “제1240호 표지는 제 세대 이야기라 공감되고 위로를 받았습니다. 예전 직장에서 정말 열심히 일한 때가 있었습니다. 한계를 뛰어넘어야 한다고 해서 뛰어넘었는데 저는 (아파서) 병원에 있었어요.”(박서진) 종종 오·탈자를 바로잡는 ‘매의 눈’, 독자들이 출동하는 일도 생깁니다. 편집장은 초조한 마음이지만, 카톡방 독자들에게는 ‘보물찾기(?)’ 하는 설렘마저 느껴진달까요. “네 번째 문장이 좀 이상합니다. ~라고 표현해야 맞는 것 같아요.”(비성) “비성님 말씀해주신 내용 반영해서 내일부터 신문광고에 내보내겠습니다. 말씀해주셔서 감사드리고 부끄럽기도 하네요.:)”(편집장) “하다보면 그럴 수도 있죠? 그래서 비성님 같은 분도 계시잖아요.”(zzong~~^^) 시행착오가 있지만, 독자와의 직접 소통을 뼈대로 한 독편3.0은 뉴스룸에 묵직한 화두(제1240호 만리재에서 ‘뻔뻔해질 수 있을까’)를 던졌습니다. 독편3.0 활동을 하는 한 독자가 전자우편으로 류이근 편집장의 잠자고 있던 ‘혁신 본능’을 일깨웠지요. 바로 후원 모델의 도입입니다. 후원 모델에 대한 화두를 띄운 ‘만리재에서’ 리뷰를 보면 일단 독자들의 반응이 긍정적이지 않나 짐작해봅니다. “<한겨레21>을 구독하기 전에는 휴대전화로 언제든 여러 매체의 기사를 볼 수 있기에 딱히 신문이나 주간지를 구독할 필요성을 못 느꼈습니다. <한겨레21>을 구독하고서야 한 가지 이슈를 넓고 깊게 보기 위해, 또 미처 관심 두지 못했던 그러나 중요한 문제들을 알기 위해 주간지 혹은 신문 구독이 필요하다는 것을 깨달았습니다. 많은 사람이 <한겨레21>의 가치를 알아주고 구독을 해주면 좋겠지만 그것이 안 된다면 구독료 인상 혹은 개인후원제도가 필요하다고 봅니다. 더 투자할수록 더 좋은 기사가 나오는 법이니까요. 류편님 더 뻔뻔, 아니 더 당당해지세요.”(박서진) 서구 언론이 종이가 저물고 디지털이 뜨는 저널리즘 환경의 변화에 대응하는 방식은 크게 두 가지로 나뉘는데요, 뉴스를 유료로 제공하는 ‘<뉴욕타임스> 모델’과 후원을 받는 대신 뉴스는 무료로 제공하는 ‘<가디언> 모델’입니다. 한겨레를 비롯한 한국의 언론사들은 일찍이 <뉴욕타임스> 같은 유료 뉴스 구독 모델은 한국에 뿌리내리기 어렵다고 보고 <가디언>의 후원 모델에 관심을 보이고 있습니다. 뉴스룸 안에서만 맴돌던 ‘<한겨레21> 후원 모델’은 뉴스룸 바깥에서 가시화하기 시작됐습니다. 또 하나 뉴스룸을 뉴스커뮤니티로 확장하려는 시도도 아직 남았습니다. 모든 소통이 서울 위주로 이뤄지는 한계를 벗어나려는 노력이기도 합니다. 바로 지역 독자 모임을 만드는 것인데요, 아직은 고민 중입니다. 손바닥문학상 심사와 #독자와 함께 행사에 대한 쓴소리로 시작된 이구태씨와의 통화는 결국 <한겨레21>에 대한 애정을 담은 달달한 ‘단소리’로 끝났습니다. “#독자와 함께 행사 때 같은 테이블에 앉은 편집장한테도 이야기했지만, 대구에서 독자 모임을 한다고 하면 도와줄 수 있습니다. 모임 짱을 맡을 수 있냐고요? 할 수 있습니다.” 진명선 기자 torani@hani.co.kr

독자 퍼스트 언론, <한겨레21> 정기구독으로 응원하기!