1977년 12월22일 열린 100억달러 수출의 날 기념식에서 박정희 대통령(오른쪽)이 수출 유공자에게 시상하는 모습. 한겨레 자료

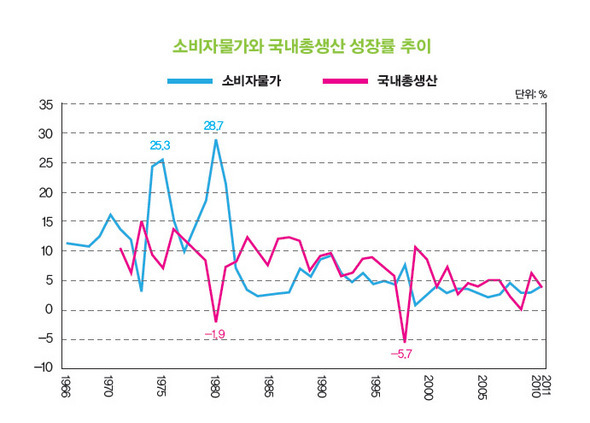

만성적 물가 폭등을 동반한 성장 무엇보다 박정희 정권은 김재규의 총탄에 맞기에 앞서 경제로 무너진 정권이었다. 전후 복구 이후 한국 경제가 마이너스성장을 한 것은 단 두 차례에 불과했다. 그것은 익히 알다시피 1998년 외환위기 때와 박정희 정권이 막을 내린 직후인 1980년이었다. 연도별 수치로는 1980년으로 나타나지만, 이미 1978년부터 시작된 제2차 석유파동에 따른 고물가로 서민경제난이 심각해지며 유신경제가 한계에 이른 상태였다. 더구나 박정희 정권의 고도성장은 만성적 물가 폭등을 동반한 성장이었다. 이 때문에 <그림>에서 보는 것처럼 한국은행 통계상 1966년 이후 10% 이하 물가상승률을 기록한 것은 1973년의 3.2%로 단 한 번뿐이었다. 박정희 집권기의 대부분 동안 두 자릿수 물가상승률을 기록했다. 특히 1·2차 석유파동 때는 25% 넘는 살인적인 고물가 상황을 감내해야 했다. 고물가 상황은 일반 서민가계의 고통을 극심하게 한다는 점에서 박정희 경제는 고도성장의 혜택만큼이나 서민가계의 부담을 가중한 경제였다. 지금이라면 이런 고물가 상황을 견뎌낼 만한 일반 가계가 얼마나 있겠는가. 이 밖에도 박정희 경제의 과오는 많다. 재벌 중심적 성장과 수출 주도형 성장을 극단적으로 밀어붙였다는 점이 대표적이다. 재벌들에 특혜사업을 배분하고 이에 대한 대가로 정치자금을 받은 정경유착과 재벌 중심의 성장 구조는 지금도 한국 경제를 옥죄는 ‘원죄’로 작용하고 있다. 또한 내수를 상대적으로 경시하고 재벌 대기업 위주의 수출 주도형 경제를 강조하며 공급자 중심의 경제를 만들어냈다. 특히 박정희 정권은 수출 지원을 위해 1960년대 200원대 초반이던 환율을 집권 말기인 1975~79년 484원으로 끌어올렸다. 국내 가계의 대외 구매력 약화와 물가 폭등 등 일반 가계를 희생시켜 수출을 지원한 것이다. 또한 박정희 경제는 토건·부동산 거품을 지속적으로 일으켜 성장하고 환경을 파괴하는 방식의 성장이었다. 현대건설 등 재벌 건설업체들과 개발 공기업들을 양대 축으로 해서 끊임없이 속도전식 토건개발사업을 벌였다. 이 때문에 박정희 정권 내내 부동산 폭등이 지속됐고, ‘복부인’이라는 말까지 나올 정도였다. 노동억압적·노동배제적 성장 기조도 문제였다. 끊임없이 노조를 탄압하고, 노동기본권을 무시하고, 저임금·장시간·과로노동 체제를 만들었다. 이처럼 공보다는 과가 많은 경제인 박정희 경제가 왜 여전히 상당수 국민들에게 향수의 대상이 됐나? 이는 보릿고개 시절의 경제적 궁핍에서 탈출한 50대 이상 세대의 경험과 기득권 언론들의 박정희 미화와 맞물려 있다. 고도성장기를 경험한 50대 이상 세대가 외환위기를 거치며 겪은 경제적 불안을 김대중·노무현 두 정부가 치유하지 못한 점도 이를 증폭시켰다. 하지만 박정희 경제는 그나마 당시에나 통했던 방법일 뿐이다. 21세기 지식정보화, 창의경제 시대에는 그런 동원·토건 경제 방식으로는 경제를 운용할 수도 없고, 해서도 안 된다. 박정희 코스프레를 한 이명박 대통령 지난 대선에서 우리는 박정희 코스프레를 한 이명박 대통령을 선택했다. 이명박 정부는 4대강 사업을 중심으로 한 토건경제, 부동산 거품 떠받치기에 올인한 부동산 거품 경제, 친재벌 경제, 인위적 고환율을 바탕으로 한 극단적 수출 의존 경제 등 박정희 경제를 고스란히 재현했다. 그 결과 지금 민생경제가 살아났는가. 그런데도 이번 대선에서 여전히 ‘박정희 향수’에 젖어 투표한다면 한국 경제는 회복 불능 상태로 빠져들 것이라고 장담한다.

선대인경제연구소장