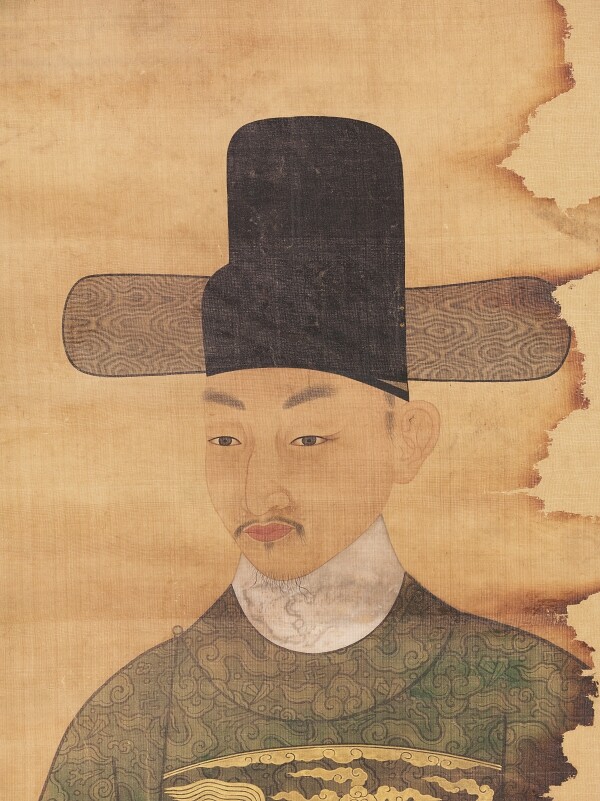

6·25전쟁 때까지 48점이나 남아 있던 조선 왕들의 초상화(어진)는 1954년 부산 창고에 옮겨붙은 불로 인해 45점이 얼굴을 알아볼 수 없게 탔고, 단 3점만 살아남았다. 당시 불로 얼굴 부분이 대부분 훼손된 조선 태조의 젊은 시절 어진. 국립고궁박물관 제공

“옛사람의 말에 ‘만약 털 하나라도 다하지 않았다면(다르다면) 나 자신이 아니다’라고 했다. 태워버려라.”

1418~1422년 세종 이도는 화가들에게 아버지 태종 이방원의 상왕 시절 어진(왕의 초상화)을 그리게 했다. 그러나 이를 본 이방원은 어진이 자신과 다르다고 생각했다. 바로 태우라고 명령했다. 세종은 평소 아버지 말을 잘 듣는 아들이었지만, 이때는 말을 듣지 않았다. 아버지 몰래 그 어진을 잘 보관해뒀다.1443년 세종은 할아버지 이성계와 아버지의 어진을 베껴 다시 그리게 했다. 또 자신과 중전의 어진까지 새로 그려 모두 경복궁 선원전에 모셨다. 조선을 건국하고 발전시킨 세 명의 뛰어난 왕의 어진이 한자리에 모였다. 그러나 이 어진들은 1592년 임진왜란 때 경복궁이 불타면서 모두 사라졌다. 다른 곳에도 보관했던 이성계 어진은 살아남았지만, 이방원과 세종의 얼굴은 이때부터 완전히 잊혔다.조선 왕 19명이 어진 그렸지만 현존하는 건 4명

유홍준 전 문화재청장은 2005년 한 강연에서 “조선은 초상화의 왕국”이라고 자랑했다. 그러나 초상화 가운데 국가에서 가장 정성 들여 그린 어진은 거의 남아 있지 않다. 조선 왕 27명 가운데 19명이 어진을 그렸으나, 이 가운데 이성계와 세조 이유, 영조 이금, 철종 이원범만 어진이 남아 있다. 세조와 철종 어진은 온전한 상태도 아니다. 이렇게 된 것은 두 차례 전쟁 때문이다. 임진왜란 때 어진이 보관된 경복궁 선원전이 불타면서 이성계와 세조의 어진 외에는 모두 사라졌다. 조선 후기에는 숙종과 영조, 정조, 순조, 헌종, 철종, 고종, 순종의 어진이 남아있었다. 그러나 6·25전쟁 때 부산으로 옮겨졌다가 1954년 보관 창고에 불이 붙어 48점 중 45점이 얼굴을 알아볼 수 없게 탔다. 얼굴을 알아볼 수 있는 어진은 영조 2점, 철종 1점뿐이었다. 그밖에 남은 어진은 전주 경기전의 이성계 어진 1점과 함경남도 영흥 준원전의 젊은 이성계 어진 1점의 사진, 2016년 공개된 세조의 어진 초본(데생)뿐이다.

20살 연잉군 시절 영조의 모습. 국립고궁박물관

50살 때 영조의 모습. 영조의 초상화 2점은 불 속에서 살아남았다. 국립고궁박물관

태조 이성계의 나이든 시절 모습. 어진박물관

태조 이성계의 젊은 시절 모습. 최근 사진과 불탄 초상화를 바탕으로 복원됐다. 국립고궁박물관

몰래 찍은 사진 덕에 되살아난 ‘젊은 이성계’

2013년 복원된 영흥 준원전의 어진은 경기전 어진보다 훨씬 더 젊은 이성계의 모습이다. 수염은 검고, 얼굴은 말라 광대뼈와 턱뼈가 도드라진다. 눈빛도 매섭다. 왕이라기보단 장군의 얼굴이다. 초상화 전문가인 조선미 성균관대 명예교수는 “준원전본의 원본은 아마도 왕위에 오르기 전에 제작됐을 것”이라고 추정했다. 이성계는 <명종실록>의 기록처럼 고려의 문하시중 시절에도 초상화를 그렸다. 준원전 어진은 왕이 되기 전 초상화의 얼굴에 곤룡포(왕의 정장)를 입혔을 가능성이 있다.준원전 어진의 복원 과정은 극적이다. 이 복원된 어진의 원본은 1900년 준원전 어진을 베껴 그린 것이다. 그러나 1954년 부산 창고의 불로 이 원본은 얼굴 대부분을 포함해 오른쪽 절반이 탔다. 이렇게 이성계의 젊은 얼굴은 영원히 사라질 뻔했다.

1913년 사진 촬영된 영흥 준원전의 젊은 이성계 초상화.

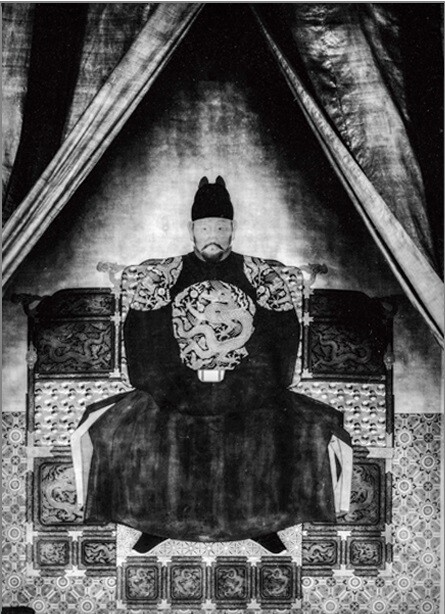

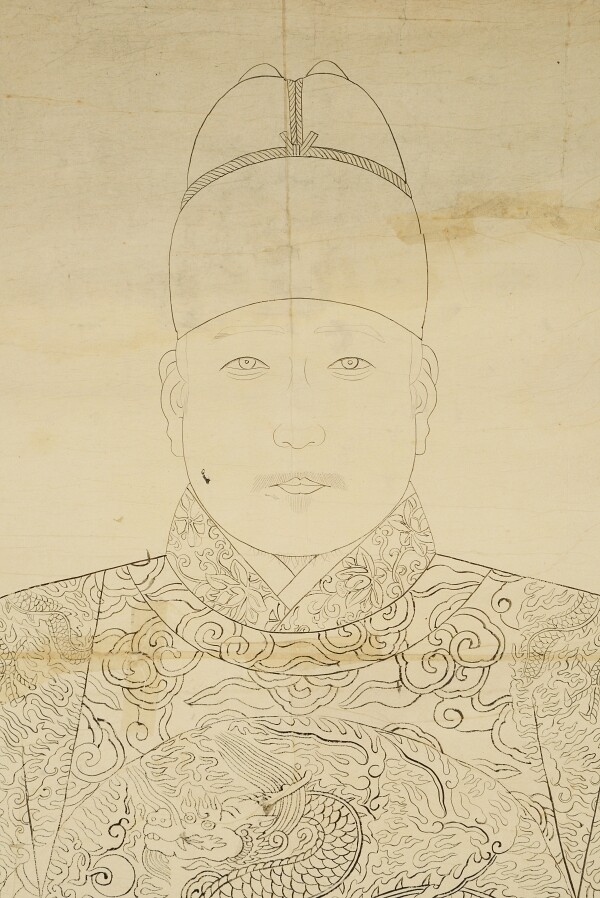

세조의 모습. 초상화 초본(데생)만 남아있다. 국립고궁박물관

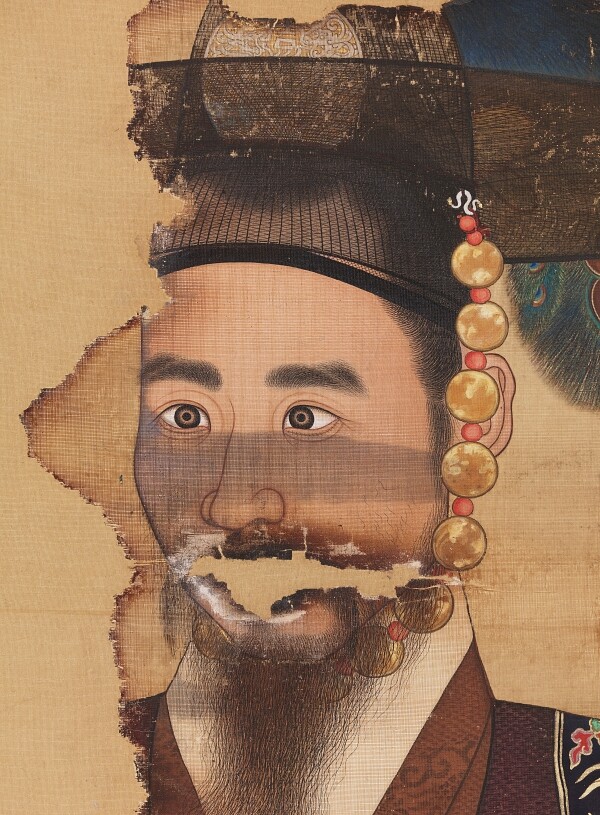

일부 불에 탄 철종의 초상화. 국립고궁박물관

왕의 위엄이 느껴지지 않는 어진

영조 어진 2점과 함께 부산 창고의 불에서 살아남은 철종의 어진도 있다. 철종 어진은 오른쪽 3분의 1만 타서 얼굴이 크게 상하지 않았다. 남아 있는 어진 중 유일하게 군복을 입고 있다. 철종 어진은 둥글고 큰 눈, 쌍꺼풀, 사시(사팔눈), 멍한 표정 등으로 인해 왕의 위엄이 느껴지지 않는다.조선 왕들의 어진은 조선 전기엔 경복궁 선원전에 모셔졌고, 건국자인 이성계 어진은 전국 5곳에도 분산돼 있었다. 임진왜란 뒤엔 창덕궁 선원전과 영희전(현 중부경찰서 자리)에, 지방에선 준원전과 경기전 등에 모셔졌다. 1908년엔 대부분의 어진이 창덕궁 선원전으로, 1921년엔 창덕궁 신선원전으로 옮겨졌다. 그러나 1954년 부산 창고의 불로 48점 가운데 45점이 사라지거나 얼굴을 잃었다. 김규원 기자 che@hani.co.kr참고 문헌조선미, <어진, 왕의 초상화>, 한국학중앙연구원출판부, 2018<조선왕조실록> 온라인 서비스