2015년 5월 서울 양천구 목동 자택에서 무언가를 응시하고 있는 신영복 선생. 한겨레 강재훈 선임기자

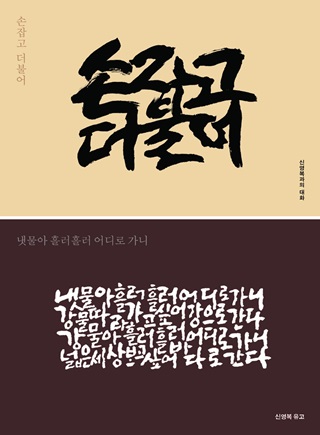

선생이 내보인 인간을 향한 깊은 이해는 삶의 구체성에 대한 지극한 체험에서 비롯한 것으로 보인다. 한여름 징역살이의 고통과 모순을 묘사한 대목들이 단적으로 증거한다. 집합명사가 아닌 고유명사로서의 사람에 선생은 언제나 주목했다. 그러므로 이렇게 쓴 것이다. “추운 겨울 어렵게 얻은 뜨신 물 반 대야에 당신과 함께 네 개의 발을 담글 때, 물이 적지 않을까 하던 걱정을 순식간에 밀어내고 대야에 가득히 차오르면서 안겨주던 충만함을 기억합니다.”(①, 261쪽) 하방연대를 극적으로 표현한 것이 선생의 애창곡 이야기다. 20년 20일 감옥살이, 그는 어쩔 수 없이 불러야 할 때마다 이 노래를 꺼냈단다. “냇물아 흘러흘러 어디로 가니. 강물 따라 가고 싶어 강으로 간다. 강물아 흘러흘러 어디로 가니. 넓은 세상 보고 싶어 바다로 간다.”(동요 <시냇물>) 감옥 아닌 감옥에 갇힌 청년들에게 선생은 이 노래의 인문학적 함의를 거듭 강조했다. 석과불식(碩果不食)은 씨과일을 먹지 않고 땅에 심는 것이다. <주역> ‘효사’에서 가져온 이 말로 선생은 고난과 역경에서도 희망을 잃지 않는 지혜를 찾았다. 나뭇잎이 모조리 떨어지고(엽락·葉落), 제 기둥만이 뼈대처럼 남을지라도(체로·體露), 뿌리에 거름을 주어야 한다는 것(분본·糞本). 뿌리는 무엇인가. “우리의 삶과 역사를 지탱하는 뿌리는 과연 무엇인가. 놀랍게도 뿌리가 바로 ‘사람’이라는 사실이다. 까맣게 망각하고 있었던 언어, ‘사람’이 모든 것의 뿌리이다.”(①, 375쪽) 사람에 주목하는 선생의 시선이 노동자에게 가닿는 것은 자연스러운 흐름이다. 민주노동운동의 목표와 이상을 인간적이고 진보적이라고 평하면서 그는 이렇게 말했다. “동물은 철저한 소비자일 뿐이며 미생물은 단지 보조자임에 비하여 지구 위의 유일한 생산자는 오직 식물이라는 한 농사꾼의 이야기는 실로 놀라운 정치경제학입니다. 나무를 키우는 일이 자연을 지키는 일이듯이 사회의 생산자를 신뢰하며 그를 건강하고 힘있게 키우는 일이야말로 사회를 지키는 가장 확실한 길이며 나아가 수많은 사람들의 소외와 타락을 동시에 구제하는 유일한 길이라 할 것입니다.”(①, 214쪽) 모든 것의 ‘뿌리’는 사람 하방연대와 석과불식은 결국 ‘더불어숲’으로 모인다. 더불어숲은 흔히 오해되는바 그럴듯한 초록·나눔의 개념인 것만이 아니다. 기득권 세력과 지배담론에 대항하고 저항하기 위한 방법론적 모색에서 나온 이미지다. 질식할 것 같은 사회에서 숨통을 틔울 수 있는 공간이 절실하다는 것이다. 선생은 이를 일러 “음모의 작은 숲”이라고 했다. 선생이 특히 더불어숲에 애착을 느낀 계기가 흥미롭다. 사이먼과 가펑클의 노래로 잘 알려진 <엘 콘도르 파사> 이야기다. 선생은 독방에서 이 노래를 혼자 불렀다고 한다. “나뭇가지 끝을 떠나지 못하는 달팽이보다는 하늘을 훨훨 날아가는 참새가 되고 싶고, 못보다는 망치가 되고 싶다는 첫 구절은 당시 갇혀 있던 나로서는 매우 가슴에 와닿는 시구였다. 당시의 심정이 가지 끝을 떠나지 못하는 달팽이와 같았고 한 점에 박혀 있는 못과 같았기 때문이다. 그런데 제일 감동적인 반전은 마지막의 ‘길보다는 숲이 되고 싶다’는 구절이었다. 길은 참새처럼 훨훨 떠나는 이미지였음에도 오히려 한곳을 지키고 있는 숲이 되어 발밑의 땅을 생각하겠다는 것이다. 갇혀 있던 나로서는 새로운 깨달음이었다. 비록 떠날 수는 없지만 숲은 만들 수 있겠다는 위로였고, 동시에 감옥의 가능성이기도 하였다. 돌이켜보면 발밑의 땅을 생각하며 숲을 키우는 것, 이것은 비단 나만의 감상이 아니라 우리 시대의 과제와도 같다는 생각이 든다.”(①, 127쪽) 정제된 글만 글맛이 있는 건 아니다. 과거 대담에서 읽히는 사유 또한 그의 여느 글에서 그러하듯 ‘지금, 여기’와 겹쳐 읽힌다. 현실에 뿌리박되 보편을 지향하는 그의 정신 때문일 것이다. “사건의 역사는커녕 하물며 자기의 이름 석 자도 자기가 바라는 대로 기록되지 않습니다. (…) 세월이 지나면 뼈만 남는 법입니다. 그리고 뼈가 더 정확합니다.”(②, 100~101쪽) “가르치는 것은 다만 희망에 대하여 이야기하는 것이라는 시구가 생각납니다만, 저는 희망에 대해서 이야기할 뿐입니다.”(②, 106쪽) “반드시 이야기하고 싶은 것이 한 가지 있습니다. 긴 호흡입니다. (…) 목표 달성이라는 효율성에 따라 평가하려는 ‘도로’의 속성보다는, 그 목표에 이르는 과정 자체가 의미 있어야 한다는 ‘길’의 문화나 정서를 운동가들이 가지고 있어야 한다고 생각해요.”(②, 214~215쪽) “‘좌’라는 것은 조금 불편하지만 뭔가 현 단계를 새롭게 재구성하고 가치 지향을 하자는 거고, ‘우’라는 것은 현재의 모든 생명을 따뜻하게 지키자는 겁니다. 둘 다 좋은 거고, 공존해야 하는 거죠. 이론은 좌경적으로, 실천은 우경적으로 해야 한다고 생각합니다.”(②, 304쪽) 성찰은 해방·창조의 관점 눈앞의 선거에 매몰돼 ‘근시사회’로 주저앉을 것인가. 삭풍 부는 광장에서 촛불 켜는 어린이들의 미래로 도약할 것인가. 빨라진 대선 시계 탓에 판단의 시간도 성큼 다가왔다. 신영복이 돌아가지 않았다면 무엇이라 했을까. 그의 글을 읽는다. “성찰은 ‘성’(省) 자가 보여주듯이 젊은[少] 눈[目]이다. 때 묻지 않은 눈이며 먼 곳에 착목(着目)하는 눈이다. 그것은 현실의 건너편을 바라보는 대안적 관점이어야 하며 최종적으로는 닫힌 벽을 열고 새로운 곳으로 향하는 해방적 관점, 창조적 관점이기도 해야 한다.”(①, 133쪽) *선생의 1주기에 맞춰 어깨동무체·연대체로 일컫는 신영복 글씨체의 컴퓨터용 글꼴을 무료로 받을 수 있게 됐다(사단법인 더불어숲 누리집, www.forestogether.org). 1월10~19일 서울 인사동 동산방화랑에서 1주기 서화전시회가 열린다. 1월19일 서울 한남동 블루스퀘어 삼성카드홀에서는 추모공연 ‘만남’이 마련된다. 더숲트리오·김제동·이은미·윤도현 등 선생과 인연이 닿았던 이들이 출연한다. 전진식 기자 seek16@hani.co.kr

독자 퍼스트 언론, <한겨레21> 정기구독으로 응원하기!