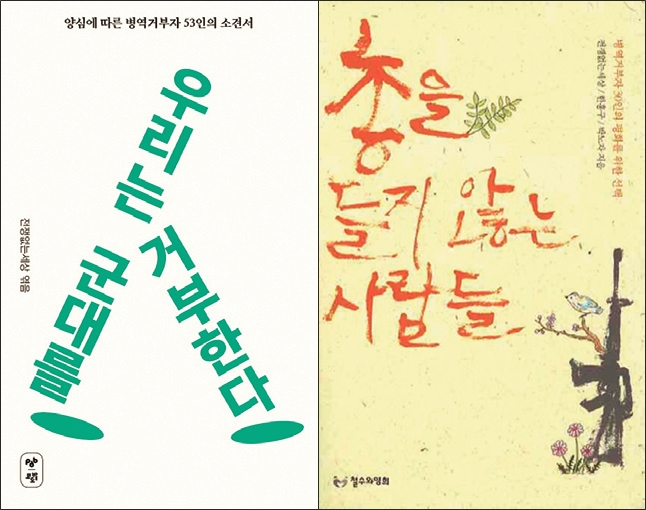

‘죽지 못해 간다’고 하지만 군대에 가는 것이 죽음과 같다고 느끼는 ‘양심’도 있다. 풀무학교를 다녔고 농부로 살고 싶은 최준호씨는 “제가 병역을 거부하는 이유는 자연과 더불어 살기 위해서”라면서도 “안 그러면 저는 죽고 만다는 생각을 하기 때문”에 군대를 거부했다. 저마다 내면의 소리가 달랐고, 강력한 신념에 근거한 것만도 아니다. <우리는 군대를 거부한다>에서 현민씨는 “양심의 내용은 제각각이고, 몽상적이거나 순수할 수 있다”고 말한다. 그는 자신에게 병역거부를 설득할 만한 서사가 없다고 생각하고 “겁 많고 소심한 젊은이가 웅크리고 앉아 눈치를 보고 있을 따름”이지만 병역거부를 선택했다. 이준규씨의 2011년 5월 병역거부 선언문은 이렇게 끝난다. “제 여린 마음은 제게 다시 이야기합니다. 도망치라고. 군대에서 도망치라고. 내가 피투성이가 되는 걸 보고 싶지 않다고. 다른 사람에게 약해도 된다고, 아픈 건 잘못이 아니라고 이야기하고 싶다고 말입니다.” ‘그런’ 남자가 되지 않기 위해 병역거부한 이들도 있다. 들깨(김성민)는 병역거부 선언문에 “강한 남성으로 자랐”지만 “언제부터인가 강한 남성의 자리가 불편해졌다”고 한다. 그래서 그는 “남성성에 기반한 차별을 만들어내고 그 구조를 지탱”하는 군대를 거부했다. 2006년 7월 병역을 거부한 박철씨는 <총을 들지 않는 사람들>에서 성별 이분법에 저항하며 “인간성이 ‘남자’나 ‘여자’에 종속되지 않을 권리”를 위해서 병역을 거부한다고 밝혔다. 이정식씨는 ‘폭력의 반대는 무엇인가?’라는 자문에 “나는 폭력의 반대는 (평화가 아니라) 침묵이라고 생각했어”라고 적었다. 침묵하지 않아서 수감됐다. 문상현씨는 장애인 운동가였고, 이승규씨는 지문 날인 거부자였으며, 오승록씨는 평화운동가였다. 고동주씨는 모태신앙 천주교인이고, 김도형씨는 불자다. 초등학교 교사 김훈태씨와 풀무학교 농부 최준호씨도 있다. 숱한 여호와의 증인도 있었다. 대체복무제 도입을 여기까지 밀고 온 이들은 판사가 아니라 병역거부자였다. 법관에게는 상급심(대법원·헌법재판소) 판결을 거부할 양심의 자유가 있지만, 병역거부자에게는 아직 그런 자유가 허용되지 않는다. 2006년 7월 병역을 거부한 경수씨는 “(이스라엘 키부츠에서) 팔레스타인 주수입원… 올리브열매”를 “All live 나무”라고 이름 붙인 친구들을 생각하며 병역거부를 결심했다. “병역거부는 올리브나무가 내게 가르쳐준 것처럼 더불어 살려는 하나의 태도이고, 적극적 평화를 모색해보려는 시도이다.”(<총을 들지 않는 사람들>) 신윤동욱 기자 syuk@hani.co.kr

독자 퍼스트 언론, <한겨레21> 정기구독으로 응원하기!