주관적 행복감을 객관적으로 측정할 수 있을까? 가치관, 문화, 환경, 소득 수준 등 여건이 다 다른데 나라별로 행복을 비교할 수 있을까? 2015년 4월 유엔이 발표한 ‘2015 세계행복보고서’는 이 어려운 문제를 풀기 위해 도전하고 있다. 국내총생산(GDP), 기대수명, 사회보장에 대한 인식, 선택의 자유, 부패 등과 관련해 가능한 객관적 지표를 중심으로 행복지수를 만들었다. 그 결과 한국은 10점 만점에 총 5.984점으로 158개국 중 47위를 기록했다. 우리나라의 2015년 GDP 순위가 세계 11위임을 감안하면 행복 순위(47위)는 전혀 만족스럽지 않다.

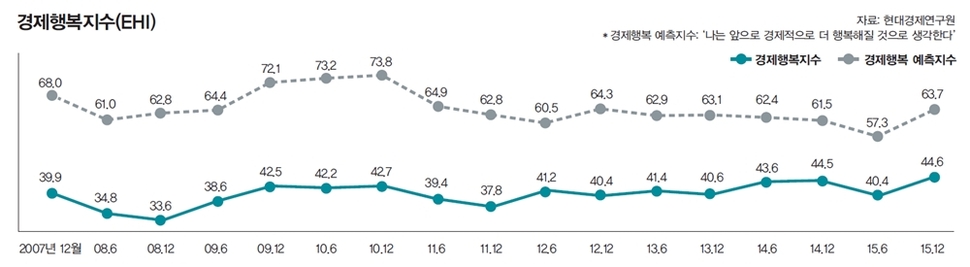

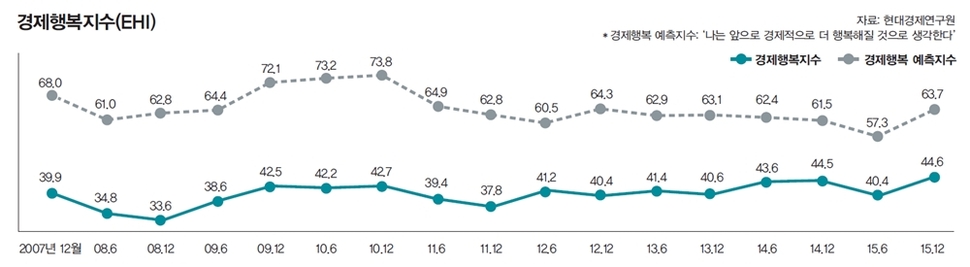

여러분 경제적으로 행복하세요? 그나마 측정하기도 비교하기도 쉬울 것으로 보이는 ‘경제적 측면에서의 행복감’을 중심으로 현대경제연구원이 매년 6월과 12월 두 차례에 걸쳐 ‘경제행복지수’(EHI)를 발표한다. 고용·소득·자산·생활수준·물가·분배 등과 같은 경제 관련 지표를 중심으로 주관적 만족감을 물어보는 방식이다. 가장 최근(2015년 12월)에 조사된 경제행복지수는 100점 만점에 44.6점에 불과하다. 2007년부터 모두 17회에 걸친 조사를 해오고 있지만 단 한 번도 50점을 넘어본 적이 없다. 그만큼 2007년 이후 우리 국민의 경제적 만족감은 바닥이다. 경제행복지수를 구성하는 6개 항목별로 살펴보면, 경제적 안정(55.4점)과 경제적 우위(53.0점)는 상대적으로 높은 편이다. 경제적 발전(47.2)과 전반적 행복감(47.2점)은 중간값인 50점에는 미달하지만 전체 평균(44.6점)보다 높다. ‘경제적 평등’(22.1점) 점수가 가장 저조하고, ‘경제적 불안’(30.7점) 점수가 두 번째로 부진한데, 이 2개 항목이 전체 평균 점수(44.6점)를 낮추는 요인으로 작용한다.

‘전반적 행복감’을 측정하기 위해 ‘나는 경제적으로 행복하다’는 질문에 ‘그렇다’ ‘반반이다’ ‘아니다’의 3가지 답변 중에서 고르도록 했다. 10명 중 2.4명은 ‘그렇다’고 답변했지만, 나머지 7.6명은 그렇지 못했다(‘반반이다’ 4.7명, ‘아니다’ 2.9명). 즉, 자신 있게 ‘경제적으로 행복하다’고 답변할 수 있는 사람은 10명 가운데 3명이 채 되지 않는다.

지난해 경제행복지수 44.6점 불과

‘경제적 안정’은 55.4점으로 평균(44.6점)보다 크게 높고 50점을 넘기긴 했지만, 그 세부 항목을 들여다보면 낙관적인 것만은 아니다. 현재 ‘나의 일자리와 소득이 안정적인가’라는 질문에 긍정적 답변이 51.2%로 절반을 넘겼다. 하지만 ‘향후 나의 노후가 안정적일 것이다’라는 미래형 질문에는 자신이 없다. 즉, ‘지금의 추세라면 내 노후의 경제 상황은 안정적일 것이다’에 공감하는지 물었더니 ‘그렇다’고 자신 있게 답변한 사람은 10명 중 2.7명에 불과했고, 나머지 7.3명은 그렇지 못했다(‘반반이다’ 3.7명, ‘아니다’ 3.6명). 예상한 대로 우리 국민의 노후 불안이 심각한 편임을 알 수 있다.

‘경제적 평등’ 점수가 ‘경제적 불안’보다 더 낮은 상태에 있고 계속해서 더 낮아지는 추세라는 점이 안타깝다. ‘경제적 평등’(22.1점)을 구성하는 2가지 세부 항목 중에서 ‘현재의 불평등 수준’(27.1점)보다 ‘향후 불평등 전망’(17.0점)이 더 비관적이라는 점에서 앞으로 소득 격차 완화와 사회안전망 강화를 위한 지속적인 정책 마련이 시급함을 알 수 있다. 즉, ‘앞으로 우리 사회는 지금보다 경제적으로 평등해질 것이다’라는 설문에 ‘아니다’라는 부정적 답변이 2009년 12월 제5회 조사에서는 65.3%였지만 2015년 12월 제17회 조사에서는 75.7%로 상향 추세다. 반면, 긍정적 답변은 10명 가운데 1명이 채 되지 않았다. 2014년 이후 ‘피케티 신드롬’에서 보듯 불평등은 우리나라에서도 매우 중요한 사회적 어젠다가 되었다. 미국에서도 2008년 글로벌 금융위기 이후 불평등의 심화를 경고하는 목소리가 커지고 있다. 노벨경제학상 수상자 조지프 스티글리츠도 저서 <불평등의 대가>에서 “불평등이 커질수록 민주주의가 훼손됨은 물론 경제적 효율성도 떨어지는 등 엄청난 대가를 치러야 한다”고 주장했다.

‘경제적 불안’(30.7점)을 구성하는 2가지 세부 항목 가운데 ‘체감실업률 불안’(33.1점)보다 ‘체감물가 불안’(28.2점)이 상대적으로 더 낮은 편이다. 추세로 보면, 체감물가로 인한 불안감은 2011년 12월의 제9회 조사 이후 감소하고 있다. 즉, ‘내가 느끼는 체감물가는 나를 불안하게 한다’는 질문에 ‘그렇다’는 응답이 제9회 조사에서 75.6%로 정점을 찍은 이후 계속 하락해 2015년 12월 제17회 조사에서는 59.6%를 기록했다. 이는 최근 지속되는 저유가와 저물가의 흐름이 반영된 것으로 판단되어 그나마 위로가 된다. 하지만 더욱 큰 문제는 우리 국민이 ‘고용 불안’을 매우 강하게 느낀다는 점이다.

‘경제적 안정’은 55.4점으로 평균(44.6점)보다 크게 높고 50점을 넘기긴 했지만, 그 세부 항목을 들여다보면 낙관적인 것만은 아니다. 현재 ‘나의 일자리와 소득이 안정적인가’라는 질문에 긍정적 답변이 51.2%로 절반을 넘겼다. 하지만 ‘향후 나의 노후가 안정적일 것이다’라는 미래형 질문에는 자신이 없다. 즉, ‘지금의 추세라면 내 노후의 경제 상황은 안정적일 것이다’에 공감하는지 물었더니 ‘그렇다’고 자신 있게 답변한 사람은 10명 중 2.7명에 불과했고, 나머지 7.3명은 그렇지 못했다(‘반반이다’ 3.7명, ‘아니다’ 3.6명). 예상한 대로 우리 국민의 노후 불안이 심각한 편임을 알 수 있다.

‘경제적 평등’ 점수가 ‘경제적 불안’보다 더 낮은 상태에 있고 계속해서 더 낮아지는 추세라는 점이 안타깝다. ‘경제적 평등’(22.1점)을 구성하는 2가지 세부 항목 중에서 ‘현재의 불평등 수준’(27.1점)보다 ‘향후 불평등 전망’(17.0점)이 더 비관적이라는 점에서 앞으로 소득 격차 완화와 사회안전망 강화를 위한 지속적인 정책 마련이 시급함을 알 수 있다. 즉, ‘앞으로 우리 사회는 지금보다 경제적으로 평등해질 것이다’라는 설문에 ‘아니다’라는 부정적 답변이 2009년 12월 제5회 조사에서는 65.3%였지만 2015년 12월 제17회 조사에서는 75.7%로 상향 추세다. 반면, 긍정적 답변은 10명 가운데 1명이 채 되지 않았다. 2014년 이후 ‘피케티 신드롬’에서 보듯 불평등은 우리나라에서도 매우 중요한 사회적 어젠다가 되었다. 미국에서도 2008년 글로벌 금융위기 이후 불평등의 심화를 경고하는 목소리가 커지고 있다. 노벨경제학상 수상자 조지프 스티글리츠도 저서 <불평등의 대가>에서 “불평등이 커질수록 민주주의가 훼손됨은 물론 경제적 효율성도 떨어지는 등 엄청난 대가를 치러야 한다”고 주장했다.

‘경제적 불안’(30.7점)을 구성하는 2가지 세부 항목 가운데 ‘체감실업률 불안’(33.1점)보다 ‘체감물가 불안’(28.2점)이 상대적으로 더 낮은 편이다. 추세로 보면, 체감물가로 인한 불안감은 2011년 12월의 제9회 조사 이후 감소하고 있다. 즉, ‘내가 느끼는 체감물가는 나를 불안하게 한다’는 질문에 ‘그렇다’는 응답이 제9회 조사에서 75.6%로 정점을 찍은 이후 계속 하락해 2015년 12월 제17회 조사에서는 59.6%를 기록했다. 이는 최근 지속되는 저유가와 저물가의 흐름이 반영된 것으로 판단되어 그나마 위로가 된다. 하지만 더욱 큰 문제는 우리 국민이 ‘고용 불안’을 매우 강하게 느낀다는 점이다.

체감물가 불안은 줄어 그나마 위안 고용 불안은 경제적 행복감의 하락으로 직결된다. 예를 들어, ‘체감실업률이 나를 불안하게 한다’는 질문에 ‘그렇다’는 답변이 10명 가운데 5.7명이나 되었다. ‘반반이다’는 2.0명, ‘아니다’는 2.3명에 불과했다. 즉, 고용 불안을 느끼지 못하는 국민은 10명 중 2명 정도에 불과하며 8명에 가까운 국민은 고용 불안에 시달리고 있음을 의미한다. 경제적으로 행복함을 느끼지 못하게 하는 여러 원인을 앞에서 짚어봤다. 원인을 알면 문제를 풀 수 있다. 경제행복지수의 내용과 추이를 통해 우리 사회에서 소득 불평등, 고용 불안, 노후 불안 이 3가지가 가장 큰 문제라는 점을 알 수 있다. 따라서 3불(不) 대책이 필요하다. 즉, 소득 격차를 완화하기 위한 노력과 더불어 고용 안정성 제고, 노후 불안 해소를 위한 정책적 노력이 요구된다.

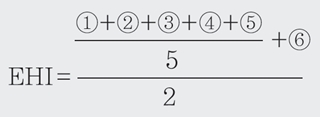

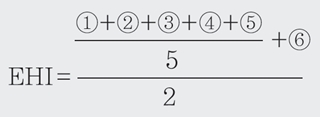

현대경제연구원은 매년 6월과 12월 두 차례에 걸쳐 ‘경제행복지수(EHI)’를 조사하고 있다. 2007년 12월에 시작해 2015년 12월에 제17회 조사를 실시했다. 전국 20살 이상 성인 남녀 800~1천 명을 대상으로 전화조사를 한다. 경제행복지수는 6개 하위 요소(①경제적 안정 ②경제적 우위 ③경제적 발전 ④경제적 평등 ⑤경제적 불안 ⑥전반적 행복감)로 구성된다.

6개 하위 요소별로 100점 만점의 값을 도출한 뒤 위 식에 대입하면, ‘경제행복지수’ 안에서의 가중치가 1번부터 5번까지는 각각 10점씩 부여되며, 마지막 6번(전반적 행복감)은 50점이 부여된다. 결국 경제행복지수는 100점 만점이며, 중간값은 50점이다. 1번부터 5번까지의 구성 요소는 각각 2개의 세부 질문(모두 10개 질문)을 통해서 지수값을 도출하는데, 각 질문의 답변이 긍정일 경우 100점, 중립은 50점, 부정은 0점으로 하여 평균값을 뽑아낸다. 6번은 경제적 행복의 정도를 직접 물어서(‘나는 경제적으로 행복하다’), ‘그렇다’ 100점, ‘반반이다’ 50점, ‘아니다’ 0점으로 하여 지수값을 도출한다. ‘경제행복지수’를 도출하기 위한 설문은 모두 11개(1~5번 각각 2개, 6번 1개)로 구성된다.

김동열 현대경제연구원 정책조사실장

※카카오톡에서 <한겨레21>을 선물하세요 :) ▶ 바로가기 (모바일에서만 가능합니다)

6개 하위 요소별로 100점 만점의 값을 도출한 뒤 위 식에 대입하면, ‘경제행복지수’ 안에서의 가중치가 1번부터 5번까지는 각각 10점씩 부여되며, 마지막 6번(전반적 행복감)은 50점이 부여된다. 결국 경제행복지수는 100점 만점이며, 중간값은 50점이다. 1번부터 5번까지의 구성 요소는 각각 2개의 세부 질문(모두 10개 질문)을 통해서 지수값을 도출하는데, 각 질문의 답변이 긍정일 경우 100점, 중립은 50점, 부정은 0점으로 하여 평균값을 뽑아낸다. 6번은 경제적 행복의 정도를 직접 물어서(‘나는 경제적으로 행복하다’), ‘그렇다’ 100점, ‘반반이다’ 50점, ‘아니다’ 0점으로 하여 지수값을 도출한다. ‘경제행복지수’를 도출하기 위한 설문은 모두 11개(1~5번 각각 2개, 6번 1개)로 구성된다.

김동열 현대경제연구원 정책조사실장

※카카오톡에서 <한겨레21>을 선물하세요 :) ▶ 바로가기 (모바일에서만 가능합니다)

※이미지를 누르면 더 크게 보실 수 있습니다.

체감물가 불안은 줄어 그나마 위안 고용 불안은 경제적 행복감의 하락으로 직결된다. 예를 들어, ‘체감실업률이 나를 불안하게 한다’는 질문에 ‘그렇다’는 답변이 10명 가운데 5.7명이나 되었다. ‘반반이다’는 2.0명, ‘아니다’는 2.3명에 불과했다. 즉, 고용 불안을 느끼지 못하는 국민은 10명 중 2명 정도에 불과하며 8명에 가까운 국민은 고용 불안에 시달리고 있음을 의미한다. 경제적으로 행복함을 느끼지 못하게 하는 여러 원인을 앞에서 짚어봤다. 원인을 알면 문제를 풀 수 있다. 경제행복지수의 내용과 추이를 통해 우리 사회에서 소득 불평등, 고용 불안, 노후 불안 이 3가지가 가장 큰 문제라는 점을 알 수 있다. 따라서 3불(不) 대책이 필요하다. 즉, 소득 격차를 완화하기 위한 노력과 더불어 고용 안정성 제고, 노후 불안 해소를 위한 정책적 노력이 요구된다.

현대경제연구원

‘경제행복지수’ 조사와 계산은 어떻게 하나?

※이미지를 누르면 더 크게 보실 수 있습니다.