5월24일 테리사 메이 영국 총리가 런던에서 사퇴 성명을 발표한 뒤 울먹이고 있다. 로이터 연합뉴스

영국은 유럽 안의 비유럽이다. 영국은 도버해협 너머 유럽을 ‘대륙’이라 이르며 자국과 나머지 유럽 국가들을 차별화한다. 유럽 안의 영국이라기보다는, 영국 대 대륙이라는 인식 구도다.

이는 3년이 되도록 조금도 앞으로 나아가지 못하고, 영국뿐만 아니라 전 유럽을 난장판으로 만드는 영국의 유럽연합(EU) 탈퇴(브렉시트)를 설명하는 단초다. 3년 전인 2016년 6월23일, 영국 국민투표에서 가결된 브렉시트는 관련 협정이 국내에서 퇴짜를 맞다가, 테리사 메이 총리의 사임 발표로까지 비화됐다. 영국은 브렉시트를 놓고 사상 초유의 국가적 분열상을 보이고, 유럽연합도 결속력이 무너지는 최악의 위기를 맞고 있다.

영국은 유럽 안의 비유럽

진전은 없고, 오히려 퇴행하고 있다.

회원국의 탈퇴 의사 통보 뒤 2년 안에 그 절차를 종료해야 한다는 유럽연합 규정에 따라, 영국은 지난 3월29일 탈퇴해야 했다. 하지만 영국이 유럽연합과 맺은 탈퇴 협정이 영국 의회에서 세 차례나 부결됐다. 유럽연합은 탈퇴 시한을 6개월 연장해 10월31일까지로 늦췄다.

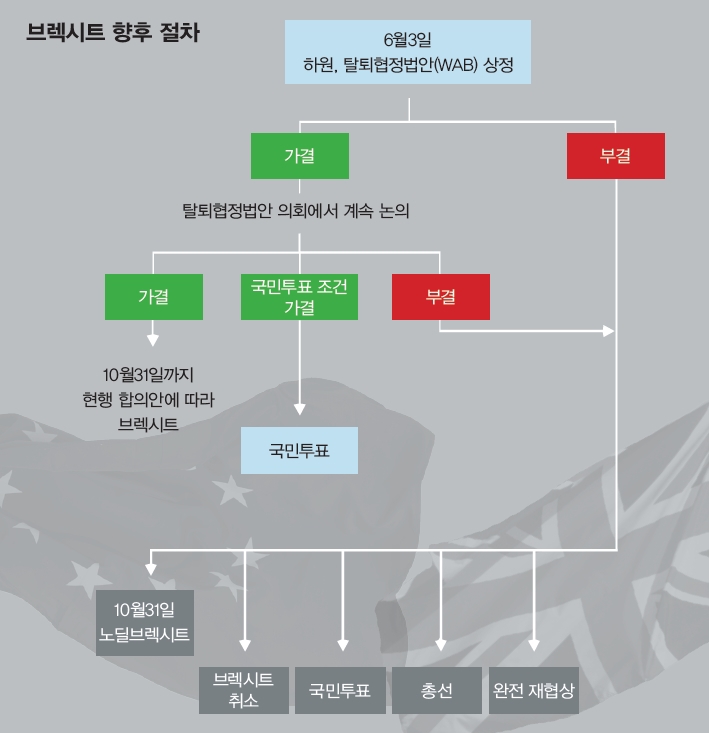

이 와중에 탈퇴 협정을 주도한 메이 총리는 결국 오는 6월7일에 사임한다고 발표했다. 메이의 사임에 이르기까지, 영국 내에서는 다시 브렉시트 철회, 제2국민투표, 유럽연합과 브렉시트 전에 아무 관계를 규정짓지 못하는 ‘노딜 브렉시트’ 등 온갖 시나리오에 따른 국가적 분열이 일었다. 앞으로도 탈퇴 협정 승인은 고사하고 집권 보수당 내 차기 대표 경선, 의회 해산에 따른 총선 가능성에 대처해야 하는 정국이 전개될 전망이다.

무엇이 문제인가

문제는 영국 탈퇴 뒤 유럽연합과의 관계다. 영국은 탈퇴 뒤에도 유럽연합 시장에 회원국에 준하는 접근을 원한다. 유럽연합은 단일시장 혜택을 보려면 영국도 회원국에 준하는 의무, 즉 자유로운 통행 보장 등을 준수해야 한다고 요구한다. 하지만 영국은 브렉시트를 촉발했던 이민자 문제를 규제할 국경 통제권 등 전통적인 주권 사항을 회복하기를 바란다. 여기서 쟁점이 이른바 백스톱(backstop) 조항이다.

영국은 유럽 대륙과 바다로 격리돼 있으나, 유럽연합 회원국인 아일랜드와는 육상에서 국경을 맞대고 있다. 아일랜드섬의 북동부 지역인 북아일랜드는 ‘대영연합왕국’이라는 연방을 구성하는 한 부분으로, 아일랜드와 국경을 맞대고 있다. 영국의 유럽연합 가입 뒤 아일랜드와 북아일랜드는 자유로운 통행을 했다. 브렉시트 이후에도 아일랜드뿐만 아니라 북아일랜드 주민의 다수는 자유로운 통행을 원한다. 유럽연합은 영국이 브렉시트 이후에도 이를 보장하지 않으면, 영국이 원하는 유럽연합과의 관계는 없을 것이라고 단호한 입장을 보인다. 그래서 영국과 유럽연합 사이 미래 무역협상의 결과가 어떠하더라도, 아일랜드-북아일랜드 국경 통제는 없다는 일종의 타협점, 안전조항이 ‘백스톱’이다.

북아일랜드는 유럽연합의 식품·제품 등의 기준을 유지하며, 아일랜드와의 육상국경 통제를 하지 않기로 했다. 이는 영국 전체에서 보면 일부 국경의 통제권을 잃는 것이다. 또 북아일랜드가 유럽연합의 상품 기준을 유지하면, 영국 본토에서 북아일랜드로 가는 상품이 그 기준에 맞게 통제돼야 한다. 특히 영국 전체는 유럽 관세동맹에 임시적으로 잔류하며, 양자 간 무역협정이 불발되더라도 백스톱은 적용된다는 것이다. 이런 백스톱 조항은 양자 합의가 있어야만 종료될 수 있다.

앞으로 어떻게 되나

브렉시트를 추진한 쪽은 백스톱 조항이 브렉시트를 무력화할 뿐만 아니라 영국 주권을 완전히 포기하는 것이라고 격렬히 반대했다. 백스톱 조항대로라면, 브렉시트 이후에도 영국은 유럽연합에 실질적으로 엮이게 된다는 것이다. 이 때문에 탈퇴 협정이 몇 차례 수정됐음에도 계속 의회에서 부결돼왔다.

오리무중이다. 모든 경우의 수를 헤아려야 해서, 영국 내 전문가나 의원조차 이제는 헷갈려한다. 영국 공영방송 <비비시>(BBC)는 일단 몇 가지 시나리오로 나눴다.

첫째, ‘노딜’ 이다. 영국이 유럽연합과 아무런 관계 규정 없이 탈퇴하는 것으로 현재 가능성 높은 시나리오다. 브렉시트를 찬성하는 쪽은 노딜도 불사한다는 입장이다.

둘째, 탈퇴 협정 재협상이다. 유럽연합도 영국과 재협상을 완전히 배제하지는 않으나, 문제가 된 백스톱 조항과 관련한 자유로운 통행에서는 양보가 불가하다는 입장이다. 재협상해도 영국이 만족할 만한 결과가 나올지는 불투명하다.

셋째, 제2의 국민투표다. 브렉시트가 난항을 겪으면서 점점 커지는 목소리다. 문제는 똑같은 사안을 놓고 의사를 다시 묻는 것이 일사부재리 원칙에 어긋나는데다, 브렉시트 찬성으로 결과가 나오면 도돌이표식 혼란만 계속된다.

대안으로 제시되는 것이 새로운 형식의 국민투표다. 지난 국민투표는 법적 구속력이 없었다. 이번에는 법적 구속력을 부여하는 한편, ‘유럽연합 잔류’와 ‘탈퇴 협정’을 놓고 의사를 묻는 것이다. 이 경우, 결과에 따라 깔끔하게 브렉시트 문제가 해결된다.

하지만 브렉시트 강경파는 국민투표가 유럽연합 잔류나 불완전한 브렉시트를 위한 꼼수에 불과하다고 본다. 이들은 제2의 국민투표를 하려면 노딜 브렉시트도 의사를 물어야 한다고 주장한다.

넷째, 영국 총선이다. 총선 자체가 브렉시트 문제를 해결하지는 못한다. 하지만 브렉시트 찬반으로 갈라진 정치 지형이 총선으로 다시 확실해지리라는 의미가 있다. 다만 총선으로 가는 기술적 문제가 널려 있다.

다섯째, 브렉시트 취소다. 유럽연합 사법재판소는 영국이 유럽연합 탈퇴 통보를 일방적으로 취소해도 적법하다고 판결한 바 있다. 영국이 제2국민투표나 총선으로 인한 정권 교체 뒤 스스로 탈퇴를 취소할 길을 열어준 것이다.

그 어느 것도 쉽지 않은 시나리오들 이다.

애초부터 영국과 유럽연합은 관계가 소원했다. 영국은 유럽연합의 출발이 된 유럽경제공동체(EEC) 등에 참가하지 않았다. 영국은 뒤늦게 1963년과 1976년에 유럽공동체(EC)에 가입하려고 했으나, 샤를 드골 당시 프랑스 대통령에 의해 거부됐다. 드골은 “노동 관행부터 농업까지 영국 경제의 많은 요소들이 영국과 유럽을 양립 불가하게 한다”고 지적했다.

영국은 드골이 대통령에서 물러난 1969년 이후 다시 가입을 신청해 1973년에야 정식 회원국이 됐다. 영국의 브렉시트 시도는 이번이 처음도 아니다. 영국은 유럽공동체 가입 2년 뒤인 1975년에 잔류 여부를 묻는 국민투표를 했다. 당시에는 노동당이 국민투표를 주도했다.

노동당은 그 전해인 1974년 총선에서 유럽공동체 잔류 여부를 묻는 국민투표를 총선 공약으로 내걸고 집권했다. 노동당 전당대회에서는 약 33%가 탈퇴를 주장했다. 국민투표 결과, 67%가 잔류를 선택 했다.

영국은 가입 뒤 끊임없이 유럽연합에 딴지를 걸며 반대급부를 얻어냈다. 1984년 마거릿 대처 당시 영국 총리는 분담금 경감을 요구해, 기존 분담금에서 66%나 면제를 받아냈다. 영국은 회원국 사이 자유로운 통행을 보장하는 솅겐조약에도 일부 면제를 받았다. 유럽연합 회원국 시민들은 자유롭게 왕래할 수 있지만, 영국에 입국할 경우 누구든지 입국심사를 받아야 한다. 유럽연합의 경제적 완성이라고 할 단일통화인 유로화도 영국은 채택하지 않았다.

누구에게 책임이 있나

누구에게 직접적으로 책임을 묻기보다는 영국과 다른 유럽 국가의 역사적 관계에서 맥락을 찾아야 한다.

영국이 20세기 초까지 세계 패권국가로 있었던 이유 중 하나는 지정학적 조건이었다. 유럽 대륙에서 바다로 격리된 영국은 다른 유럽 열강과 달리 유럽 대륙의 분쟁에서 자유로울 수 있었다. 영국은 14~15세기 프랑스에서 벌어진 백년전쟁으로 유럽 대륙에서 세력을 상실했다. 하지만 이는 영국이 유럽 분쟁에 개입할 육상 군사력에 투입할 국력을 해군력으로 돌리는 계기가 됐다. 아메리카 대륙 발견과 아시아로 가는 신항로 개척은 영국에 외국으로 진출할 가장 유리한 지정학적 조건을 줬고, 그 해군력은 영국을 패권국으로 서게 했다.

이는 영국이 유럽 대륙에 ‘영예로운 고립’이라는 대외정책 노선을 취하게 했다. 유럽 대륙의 분쟁에 개입하지 않고, 다른 유럽 국가들과 동맹을 맺지 않으면서, 유럽 대륙에서 압도적인 패권국이 나오지 않도록 세력 균형을 유지하는 국가 역할을 하는 것이다. ‘영예로운 고립’ 정책은 영국의 힘을 식민지 경영에 집중해 세계 제국이 되는 초석이기는 했다. 그러나 영국의 영예로운 고립 정책은 19세기 말 독일 통일로 수명을 다했고, 영국 역시 독일이나 부상하는 미국에 국력이 밀렸다. 독일 통일은 결국 두 차례 세계대전으로 이어졌다. 1·2차 세계대전에서 영국은 무력했고, 대영제국은 몰락했다.

200년이 지난 지금 영국에서 벌어지는 브렉시트 논란과 결정은 영국이 또 한 번 유럽에서 발을 빼는 것을 의미한다. 200년 전 영국은 제국의 세계 경영에 주력하려고 유럽에서 발을 뺐다. 자유무역 등을 기반으로 한 영국의 세계 경영은 현재 글로벌라이제이션(세계화)의 시작이 됐다. 영국이 씨를 뿌린 세계화는 200년이 지나, 영국이 유럽에서 다시 발을 빼게 했다. 세계화가 일으킨 영국 안의 양극화, 금융업을 제외한 산업 붕괴는 영국의 보수적 중하류층에게 유럽연합을 그 원흉으로 지목하게 했다.

테리사 메이 총리의 브렉시트 협상안에 항의해 사임한 도미닉 라브 전 브렉시트 장관 등은 ‘영국민들의 완벽한 용기와 결단이라는 민족적 특성’이 영국의 과거 영화의 본질이라고 본다. “7600만 터키인이 유럽연합에 의해 비자 면제 여행을 하고 있다” “유럽연합 밖에서, 우리는 더 밝은 세계적 미래를 가질 것이다” 등 브렉시트 진영 광고는 영국의 착종을 보여준다. 지금 영국의 침체와 쇠락이 세계화가 몰고 온 폐해에 기인하는 것도 있지만, 이민을 배격하고 유럽연합과 관계를 줄인다고 해결되는 문제가 아닌 것은 분명하다.

정의길 <한겨레> 선임기자 Egil@hani.co.kr