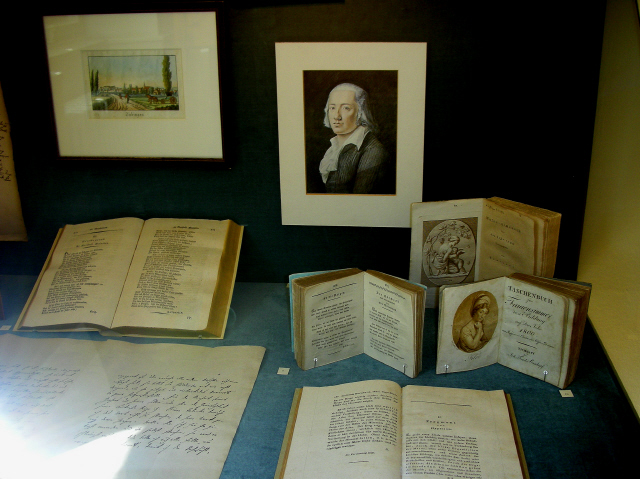

가족마저 외면한 횔덜린을 돌봐준 애독자 에른스트 치머의 집에 전시된 횔덜린 초상화. 임헌영

작가의 묘비에는 자유를 갈망한 그의 시 한 대목이 새겨 있다. 임헌영

친구 사촌 여동생과의 파혼, 방황 속에서도 졸업, 목사 자격 시험에 합격한 그는 한사코 목사의 길만은 외면했다. 관비로 공부한 신학생에게 목사 복무는 의무여서 다른 직업을 가졌다는 취업신고를 해야만 면할 수 있었다. 그는 실러가 소개해준 샤를로테 폰 칼프 집안의 가정교사로 들어갔다. 괴테와 실러 등과도 관계가 깊은 이 분방한 여류작가는 마침 바이마르로 출타 중이어서 22살 미망인 키름스가 횔덜린을 맞아 여러 일을 처리해주었다. 그녀는 이듬해에 딸을 낳았으나 곧 죽어버렸는데, 그 아버지가 횔덜린이라는 설이 분분하다. 목사 대신 가정교사로 살다 그가 맡은 제자는 소문난 말썽꾸러기로 가정교사를 바꿔치는 재주가 뛰어났다. 횔덜린이 책을 읽어주는 동안 그는 “바지를 풀어헤치고 자지를 움켜쥔 상태”로 스승을 “도전적으로 응시”해서 너무 놀라 만류하다가 도리어 선생이 기절해버렸다. 이 악동은 자신의 행패는 숨기고 스승에게 병이 있다고 부모에게 일러바쳤다.(<소설 횔더린> 페터 헤르틀링 지음, 차경아·박광자 옮김, 까치 펴냄) 잠시 방랑 뒤 다시 가정교사로 들어간 프랑크푸르트의 은행가 곤타르트 집에서 억눌렸던 횔덜린의 여난살(女難煞)이 터지고 말았다. 26살 순진한 청년은 한 살 위로 4남매의 어머니인 안주인 주제테 곤타르트와 지순한 사랑에 빠졌다. 헤겔은 당장 그 집에서 나오라고 충고했지만 결국 쫓겨나 횔덜린의 영육은 황폐화되어갔다. 이 집은 1944년 폭격으로 사라져버렸다. 목사가 되어달라는 어머니의 끈질긴 소망을 등진 채 다른 가정교사 자리를 찾아 스위스로 갔다가 해고, 다시 프랑스 보르도까지 갔던 그는 모든 것을 포기하고 일단 귀향했지만, 이미 정신분열 증세가 뚜렷한 폐인이 되어 있었다. 헤센-홈부르크 공국의 행정자문관으로 있던 징클레어가 그에게 도서관 사서직을 주선했다. 문득 민족시인 박봉우가 떠오른다. 파고다공원에서 결혼식을 올린 그는 정신병원과 경찰서에 번갈아 드나들다가 전주 시립도서관에서 울분으로 만년을 보냈다. 횔덜린은 <히페리온>에서 독일을 야만의 나라로 보았다. 300여 영주국의 조국은 침략자 나폴레옹에 의해 30여 영주국으로 강제 통폐합당했다. 어떤 영주는 침략자 편에 붙어서 자기 땅을 늘리고 왕도 되곤 하던 시절이었다. 뷔르템베르크 영주도 선제후에서 왕으로 승격되면서 독재를 강화해 공화파들의 불만을 샀다. 진짜 미쳤을까? 미친 척했을까? 프랑스혁명을 지지한 서른여섯 살의 시인은 전제군주를 반대했다. 징클레어의 권유로 참석했던 비밀모임이 반역죄로 밀고당하자 친구는 구속되고, 시인은 정신이상 징후로 조사 뒤 석방되었다. 이후 시인은 바로 병원에 갇힌 몸이 되었다가 치머의 집으로 옮겨졌다. 그가 진짜 미쳤는지, 체포를 피하느라 미친 척했는지는 김시습이나 햄릿처럼 논란거리지만, 마지막까지 “민중의 소리 그것은 하늘의 소리”라고 노래한 자유의 투사였다. 임헌영 문학비평가·민족문제연구소 소장 ※카카오톡에서 <한겨레21>을 선물하세요 :) ▶ 바로가기 (모바일에서만 가능합니다)

임헌영의 세계문학기행

연재 순서