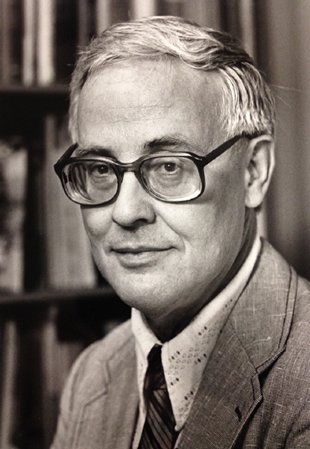

코넬대 홈페이지

그는 1967년 미국으로 건너가 코넬대학에서 인도네시아 역사 연구로 박사학위를 받았다. 1970년대 초부터 코넬대학에서 정치학과 동남아시아학을 가르치며 죽기 전까지 거의 미국에서 살았다. 그러나 그를 미국인이나 아일랜드인이라고 단정하기는 어려웠다. 미국 종합시사지 <뉴리퍼블릭>의 필자 지트 히어는 최근 ‘나라 없는 사람, 베네딕트 앤더슨’이라는 제목의 기사에서 “앤더슨은 인생의 많은 시간을 미국에서 보냈지만, 그가 ‘미국인’이 되었다고 말하는 것은 적절치 않았다. 사실 앤더슨에게 국가가 있다면, 그것은 인도네시아였다”고 말했다. 박사 논문으로 인도네시아 독립혁명사를 다룬 그는 인도네시아로 현지 조사를 떠났다. 이때의 경험은 그의 인생에서 중요한 전환점이 되었다. 1965년 인도네시아는 반혁명적 폭력에 휩싸여 있었다. 공산주의자들이 일으킨 쿠데타를 수하르토 장군 세력이 무력으로 진압하는 과정에서 100만 명가량이 학살됐다. 이후 1967년 미국 정부의 지원을 받은 수하르토의 독재가 시작됐다. 자바어, 타이어, 타갈로그어 앤더슨은 충격적인 폭력 앞에서 수하르토 정권에 반대하는 활동에 몰두했다. 1966년 코넬대학에서 앤더슨과 그의 동료들은 1965년 인도네시아 쿠데타에 대한 분석 보고서 ‘코넬 페이퍼’를 펴냈다. 이것은 훗날 쿠데타에 대한 인도네시아 정부의 공식 설명이 틀렸음을 드러내는 주요한 문서가 되었다. 이 때문에 1972년 앤더슨은 인도네시아로부터 입국을 금지당했고, 수하르토 정권이 무너진 1998년이 되어서야 입국이 허용됐다. <자카르타포스트>는 12월15일치 사설을 통해 “앤더슨은 1965년 9월30일 쿠데타를 둘러싼 사건들에 대한 단 하나의 설명과 뒤따른 거대한 침묵에 의문을 제기한 (흔치 않은) 사람이었다”고 전했다. 앤더슨의 대표작 <상상의 공동체>는 이러한 구체적인 현장 경험에서 나온 것이었다. 지트 히어는 앞의 기사에서 “인도네시아처럼 다양한 언어와 민족으로 구성된 국가들이 어떻게 단결할 수 있나? 무엇이 거대한 국가의 구성원들이 서로를 죽이지 않도록 하나? 어째서 민족적 결합은 때때로 실패하나? 이러한 질문들은 인도네시아 역사에 대한 생생한 몰입으로부터 탄생한 것이었다”고 썼다. <상상의 공동체>뿐 아니라 <세 깃발 아래에서> 등 앤더슨의 저작은 언제나 동남아시아 국가에서의 현지 연구에 바탕을 두었으며, 민족주의를 제3세계에서의 반식민주의·민족해방운동과 연관해서 보았다. 이외에도 앤더슨은 인도네시아·필리핀·타이의 언어, 문학, 권력 등에 대한 다양한 저작을 펴냈다. 그는 인도네시아어, 자바어, 타이어, 필리핀 공용어인 타갈로그어 등이 유창했다. 오스트레일리아국립대 크레이그 레이놀즈 교수는 “<상상의 공동체>의 독자는 동남아시아 언어들에 대한 지식이 그에게 인도네시아, 타이, 필리핀의 정치·문화와 역사에 관한 통찰력을 주었다는 사실을 잘 알지 못한다”고 'AP'에 말했다. 한국에서 앤더슨은 주로 ‘민족은 허구’라는 식의, 민족주의를 부정하는 논지에 소환되곤 한다. 그러나 그는 민족주의를 적대하지 않았다. 앤더슨은 2005년 노르웨이 오슬로대학과의 인터뷰에서 “나는 민족주의의 유토피아적 요소들을 좋아한다”며 이렇게 말했다. “나는 민족주의가 추하다고 생각하지 않으면서 민족주의를 연구하는 유일한 사람일 것이다. 어니스트 겔너나 에릭 홉스봄 등 연구자들의 경우, 민족주의에 상당히 적대적인 태도를 갖고 있다. (그러나) 나는 민족주의가 매력적인 이데올로기일 수 있다고 생각한다.” 그는 “사람들은 한 국가의 일원으로서, 법을 지키는 등 더 좋은 행동을 한다”며 “민족주의는 좋은 행위를 북돋워 더 나은 사회에 공헌한다”고 말하기도 했다. 최근 앤더슨은 21세기 민족주의의 새로운 형태에 관심을 가졌다. 노르웨이에서 스리랑카를 위해 투쟁하는 타밀족, 캐나다에 자리잡은 시크교도 민족주의자, 아르헨티나의 웹사이트 망명 등 ‘장거리 민족주의’ ‘인터넷/모바일 민족주의’가 그것이다. 현대의 다국적주의와 유동적 정체성에 대한 온갖 담론에도 불구하고 민족주의는 건재하다는 것이었다. 경계 없는 세계를 살았던 사람 그가 말하는 민족주의는 아나키즘(무정부주의)과 만나, 세계 역사와 정치를 새롭게 볼 수 있는 관점을 제시하기도 했다. 2009년작 <세 깃발 아래에서-아나키즘과 반식민주의적 상상력>에서 그는 19세기 후반 식민 치하에서 필리핀 민족주의자 3명의 사례를 통해 아나키즘이 민족주의 항쟁에서 발휘했던 중력의 힘을 그려 보인다. 신세계에서의 마지막 민족주의 항쟁(1895년 쿠바)과 아시아의 첫 번째 민족주의 항쟁(1896년 필리핀)이 동시에 일어난 것은 우연이 아니라는 거다. 당시 민족주의에 대한 어떤 편견도 없이 열려 있던 프랑스·스페인·이탈리아·벨기에 등 세계의 아나키스트들이, 식민지 필리핀과 쿠바의 반제국주의 투쟁에 가장 믿을 만한 동맹이 되어주었다. 그 때문에 세계사에서 처음으로 지구를 가로지르는 공동행동이 가능했다고, 그는 쓰고 있다. 지금 우리는 코즈모폴리턴(세계인)인가? 그의 말대로라면 우리는 과거에 비해 코즈모폴리턴에 그다지 더 가까워지지 않았다. 앤더슨에 따르면 오히려 20세기 이전의 어떤 시기에는 여권도 없었고, 독일과 프랑스 의회에 외국인이 많았으며, 이주민에 대해 지금처럼 편집증적 반응을 보이지도 않았다. 그가 영어 번역의 마무리 작업을 진행 중이던 회고록 <경계 너머의 삶>(A Life Beyond Boundaries)은 내년 7월 미국 출간 예정이다. 이로사 객원기자 goorra@daum.net