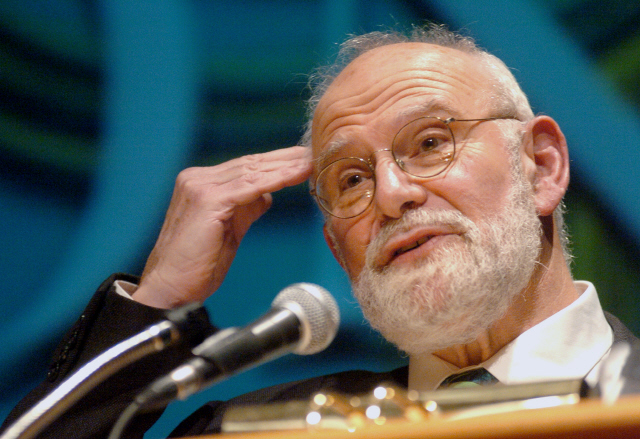

AP 연합뉴스

“아버지가 내 성적 취향에 대해 따져물으셨다. 남자아이들을 좋아하는 게 아니냐고. ‘아무 짓도 안 했어요. 그냥 느낌이 그런 거예요. 엄마한텐 말하지 마세요. 받아들이지 못하실 테니까.’ 아버지는 어머니께 얘기했다. 이튿날 겁에 질린 얼굴로 내게 온 어머니는 이렇게 소리치셨다. ‘이 가증스러운 것, 차라리 네가 태어나지 않았더라면….’ (어머니는 성서 레위기의 한 구절을 따서 하신 말씀일 것이다. ‘너는 여성과 교합함같이 남성과 교합하지 말라. 이는 가증스런 일이니라.’)” 1960년 의사 면허를 딴 색스는 불현듯 가족과 일가친척의 땅을 떠났다. 행선지는 아는 이 없는 땅, 곧 ‘신대륙’이었다. 캐나다를 거쳐 처음 가닿은 곳은 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스였다. 캘리포니아주립대 의대에서 신경과 전문의 과정을 거치는 동안 그는 ‘삶의 의미’를 찾는 데 골몰했다. 쉽지 않은 일이었다. 그 ‘의미 없음’이 한동안 그를 ‘죽음과도 같은’ 마약의 늪에 가둬두기도 했다. <소생> 시작으로 임상경험 잘 담아낸 책 펴내 “회복은 더디게 찾아왔다. 뉴욕 브롱크스의 만성환자 돌봄 병원에서 마침내 의미 있는 일을 찾아냈다. 그곳 환자들에게 매료됐고, 그들의 사연을 소개하는 것이 일종의 사명처럼 여겨졌다. 병원 밖 사람들에겐 전혀 알려지지 않은, 상상조차 할 수 없는 그런 사연 말이다. 주변 동료들은 말리고 나섰지만, 나는 나도 모르는 새 이야기꾼이 됐다. 외롭기는 했지만 대단히 만족스런 일이었고, 이후 오랜 세월 동안 나는 수도자처럼 지냈다.” 베스 에이브러햄 병원이었다. 기면증이나 뇌염 합병증으로 오랜 세월 두뇌 활동이 멈춰 있는 환자들이 그의 노력으로 하나둘 깨어나기 시작했다. 이런 사연을 바탕으로 1973년 펴낸 책이 <소생>이다. 이 책은 1991년 <사랑의 기적>(로빈 윌리엄스·로버트 드니로 주연)이란 영화로 만들어지기도 했다. 이 무렵 색스는 소비에트의 인지심리학자 알렉산드르 로마노비치 루리아의 학설에 푹 빠져 있었다. 이후 색스는 임상경험을 간결하고 유려한 문장으로 버무려낸 책을 잇따라 펴냈다. 어느새 그에겐 ‘의학계의 계관시인’이란 별칭이 붙었다. “22살 때인 1955년 이스라엘의 키부츠(집단농장)에서 여러 달을 보냈다. 만족스러운 경험이었지만, 다시는 이스라엘을 방문하지 않기로 결심했다. 이주한 일가친척이 많이 있었지만, 중동 정세 때문에 마음이 불편했기 때문이다. 하지만 2014년 봄, 60년 가까이 된 결심을 꺾게 됐다. 어머니와 꼭 닮은 사촌누나 마조리 때문이다. 98살까지 현역에서 의사로 일했던 마조리 누나가 곧 숨을 거둘 것 같다는 얘기를 전해듣고 전화를 했다. 누나는 ‘지금 죽을 생각은 없어. 6월18일이면 100살 생일인걸. 와줄 수 있어?’라고 말했다. ‘당연히 가아죠’ 하고 끊었다.” 이스라엘 방문을 앞두고 색스는 ‘약간의 두려움을 느꼈다’고 썼다. 사랑하는 동반자 ‘빌리’와 동행하기로 했기 때문이다. 어머니의 외침이 다시금 귓가를 맴돌았다. 다시 모인 유년 시절의 숱한 친척들은 색스와 빌리 일행을 따뜻하게 안아주었다. 오랜 세월을 돌아 마주한 ‘안식일의 평화’였다. 그해 12월 색스는 회고록 집필을 마무리했다. 책을 통해 생전 처음으로 자신의 성적 정체성을 명시적으로 드러냈다. 그로부터 며칠 뒤 그는 간암 판정을 받았다. 9년 전 안구에서 발견돼 치료를 받았던 흑색종이 간으로 전이된 게다. 그는 지난 2월 <뉴욕타임스> 지면을 통해 이런 사실을 공개했다. 올리버 색스는 8월30일 뉴욕 맨해튼 그리니치빌리지의 자택에서 조용히 눈을 감았다. 그의 마지막 가는 길을 사랑하는 사람들이 지켰다. 향년 82. 그는 자신의 ‘부음’을 이렇게 맺었다. 말년 회고록에서 성정체성 밝히기도 “이제 나는 쇠약해졌고, 숨마저 가쁘다. 한때 단단했던 내 근육은 암덩이로 녹아내렸다. 그럼에도 내 생각은 초자연적이거나, 초월적인 무언가를 좇지 않는다. 되레 참되고 가치 있는 삶이란 무엇인지에 생각이 미친다. 내 안에서, 어떻게 평화를 감지해낼 것인가? 그럴 때마다 ‘안식일’을 떠올린다. 휴식의 날, 일주일의 7번째 날, 인간의 삶에서도 마지막 날이라 할 것이다. 살면서 해야 할 일을 다했다고 느끼게 될 때, 마침내 명료한 의식 속에서 쉴 수 있게 된다.” 정인환 <한겨레> 영상센터 기자 inhwan@hani.co.kr