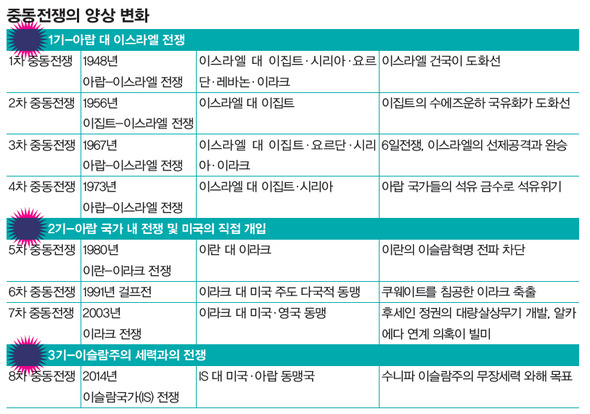

이라크 전쟁과 조작된 명분 특히 6일 만에 이스라엘의 완승으로 끝나 ‘6일전쟁’이라고 불린 1967년 3차 중동전쟁은 중동 지역의 지정학을 바꾸었다. 이스라엘은 중동의 최강자로 등장하며 이 지역 내에서 미국의 든든한 동맹국으로 자리잡았다. 팔레스타인 주민들은 팔레스타인해방기구(PLO)를 중심으로 이스라엘과 직접 무장투쟁에 나섰다. PLO는 요르단에서 정권을 장악하려다 요르단 정부군과 전쟁까지 벌였다. 아랍 세력은 분열과 갈등을 시작했고, 그 지도부는 대중에게 외면당하기 시작했다. 1973년 4차 중동전쟁은 마지막 아랍 대 이스라엘 전쟁이었다. 그 여파로 이스라엘을 지원한 미국 등 서방에 대해 아랍 산유국들이 석유 금수를 가했다. 세계적인 석유위기가 닥치고 전세계에는 전후 최대 불황이 몰아쳤다. 이는 아랍 국가들의 마지막 공동전선이었다. 석유는 중동 역내 국가와 세력들에게 심대한 영향을 미쳤다. 석윳값은 3달러에서 12달러로 4배나 올랐다. 지나치게 상승한 석윳값은 1970년대 중반을 지나며 다시 하락했는데, 이는 고유가에 중독된 아랍 국가들의 재정을 옥죄었다. 특히 이란의 타격이 컸다. 팔레비 정권은 서민 보호를 명목으로 대대적인 반투기 캠페인을 벌였고, 이는 전통 상인계급의 이반을 초래했다. 이는 이란에서 이슬람혁명의 출발점이 됐다. [%%IMAGE2%%]1979년 이란에서 이슬람혁명의 성공은 이슬람주의의 부상, 수니파 대 시아파의 종파 갈등 등을 중동 국가 내에 심었다. 1980년 이라크의 선공으로 시작된 이란-이라크 전쟁은 2기 중동전쟁의 문을 열었다. 기본적으로 반이슬람혁명 전쟁으로, 미국과 사우디아라비아 등 수니파 보수왕정들이 이라크를 지원했다. 중동 국가 사이의 전쟁이 시작됐다. 이란-이라크 전쟁은 1991년 걸프전의 배경이 됐다. 사우디 등 걸프지역 보수왕정들의 부추김으로 이란과 8년 동안이나 전쟁을 했던 이라크의 사담 후세인 정권은 사우디 등으로부터 빚 독촉만 받았다. 후세인은 쿠웨이트와 국경지대 유전 분쟁을 벌이다가 아랍 국가들의 중재로 쿠웨이트로부터 90억달러의 배상금을 받는 데 거의 합의했다. 하지만 후세인이 갑자기 쿠웨이트를 침공하면서 걸프전이 벌어졌다. 사우디도 이라크의 침공 위협을 느꼈다. 미국은 사우디 등의 요청으로 즉각 개입해, 다국적군을 조직해 걸프전을 감행했다. 쿠웨이트를 탈환했으나, 후세인 정권을 타도하지는 않았다. 걸프전으로 수니파 국가들도 분열했다. 미국의 사우디 주둔은 오사마 빈라덴 등 극렬 이슬람주의 무장세력이 미국을 상대로 성전을 벌이는 계기가 됐다. 사우디 내 미군 주둔 등을 비난하던 오사마 빈라덴의 알카에다 등 이슬람주의 국제 무장세력은 결국 2001년 9·11 테러를 감행했다. 미국은 알카에다의 근거지인 아프가니스탄을 침공한 데 이어 2003년 이라크 전쟁까지 감행했다. 후세인 정권이 대량살상무기를 개발하고 알카에다 등 이슬람주의 테러 세력을 후원한다는 이유였다. 하지만 이는 모두 조작된 명분으로 드러났다. 이라크 전쟁은 이슬람주의 무장세력을 다시 성장시켰다. 이라크 내전에서 종파 분쟁을 부추기며 자신들도 성장했다. 이는 결국 IS의 탄생으로 이어졌다. 이슬람주의 세력의 결정판 IS는 이라크 내 알카에다의 잔당들이었다. 이라크 주둔 미군이 병력을 보강해 반폭동 전략에 주력해 2007년을 시작으로 세력이 약화됐다. 2010년께에는 거의 와해 단계에 들어갔으나, 시리아 내전에 개입하며 세력을 회복했다. IS의 전신인 이라크이슬람국가(ISI)는 2011년 시리아 내전이 발발하자 시리아 내 알카에다 지부인 누스라전선을 결성했다. 누스라전선의 세력이 커지자, ISI의 지도자 아부 바크르 알바그다디는 이라크레반트이슬람국가(ISIL)로 통합을 선언했다. 누스라전선과 알카에다 본부는 이 통합을 거부했다. 바그다디는 통합을 밀어붙인 뒤 올해 6월부터 이라크 영내 쪽으로 대공세를 벌여, 불과 한 달도 안 되는 시간 동안 시리아와 이라크 영내에 영국 크기의 영역을 확보했다. 바그다디는 자신이 칼리프로 취임하며, IS를 민족과 인종을 초월한 모든 무슬림의 ‘움마’(이슬람공동체)인 칼리프 국가로 선포했다. IS는 중동전쟁이 키운 이슬람주의 세력의 결정판이라고 할 수 있다. 9월23일부터 미국의 주도로 시작된 IS의 시리아 영역에 대한 공습은 중동전쟁의 3기를 알리는 사건이다. 이슬람주의와의 전면전이다. 중동전쟁의 양상은 걸프전 이후 국가 사이의 재래식 전쟁보다는 게릴라전의 항상화 등 비대칭전으로 바뀌고 있다. IS와의 전쟁으로, 이제 중동전쟁은 개전과 종전이 뚜렷이 구분되는 재래전에서 완전히 벗어났다. 한쪽은 지상군도 없이 공습 등으로 전쟁을 하려 하고, 다른 한쪽은 전선을 형성하지 않고 산지사방에서 비정규전을 벌일 것이 분명하다. 이는 전쟁의 장기화·항구화·상시화를 의미한다. 버락 오바마 미국 대통령도 “전반적인 노력에는 시간이 걸린다”고 인정했다. 미국의 고위 관리는 “우리는 IS를 가능한 한 빨리 격퇴시키고 싶으나, 그건 가능하지 않을 것이다”라고 말했다. 국무부의 한 관리는 “IS가 요르단 크기의 유사 국가 내에서 전 도시들을 통제할 수 없을 정도로 약화시키는 때까지”라며 이번 전쟁의 1차적 목표를 설정했다. 70년 뒤에도 똑같은 야만을 반복하고 IS와의 전쟁은 중동 현대사의 원죄다. 1차 중동전쟁 발발 전인 1948년 4월9일. 팔레스타인의 유대인 극우 민병대 이르군 등의 대원 120명은 예루살렘 서쪽 데이르야신 마을을 쳐들어가 100명 이상의 팔레스타인 주민을 학살했다. 팔레스타인 주민 가옥에 수류탄을 던져넣어 학살했다. 이들은 현장에서 주민만 죽인 것이 아니다. 아동과 여성을 포함한 팔레스타인 주민들을 포로로 잡고 서예루살렘 거리를 행진하게 했다. 유대인 주민들은 이들에게 침을 뱉고 돌을 던졌다. 포로들의 일부는 나중에 고문으로 숨지고 총살당했다. 이는 1차 중동전쟁의 한 배경이 됐다. IS는 점령한 지역에서 사람들을 집단 처형했다. 그리고 서방 기자 등을 인질로 잡고 결국 목을 베어서 죽이고 있다. 70여 년 전 시작된 전쟁은 70년 뒤에도 똑같은 야만을 반복하고 있다. 정의길 <한겨레> 국제부 선임기자 Egil@hani.co.kr