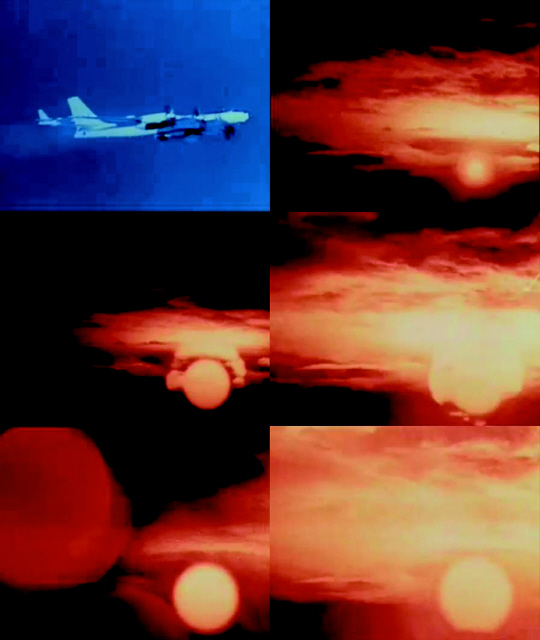

결의 채택하고 불과 보름 뒤 ‘반핵’이라는 공통의 목표하에 좌우가 결집했던 일본의 반핵운동에 본격적인 분열의 조짐이 감지된 것은 1961년이다. 그해 8월에 열린 제7회 원수폭 금지 세계대회에서는 미국의 핵실험 재개 조짐에 우려를 표명하면서 “(핵실험 정지) 후에 처음으로 핵실험을 개시하는 정부는 평화의 적이며 인도의 적”이라는 결의가 채택되었다. 공산당계도 사회당계도 모두 이 결의에 이론을 제기하지 않았다. 하지만 결의 채택에서 불과 보름이 지난 8월30일, 소련 정부는 ‘갑자기’ 핵실험 재개를 선언하고 곧바로 실행에 옮겼고 10월30일에는 사상 최대의 수폭 실험을 북극 부근에서 진행한다. 여기서 ‘갑자기’라는 표현을 사용하는 것은 일본의 반핵운동 진영의 누구도 소련의 핵실험 가능성을 예상치 못했기 때문이다. 당시 일본 반핵운동가들은 이구동성으로 “그야말로 뒤통수를 맞았다”고 말한다. 미국도 소련에 질세라 9월5일 지하 핵실험 재개 성명을 발표하고 9월15일 지하 핵실험을 재개했고, 1962년 3월에는 대기권 내 핵실험 재개를 발표하는 등 핵실험을 둘러싼 미국과 소련의 대립이 갈수록 심각한 양상을 보이게 된다. 1961년부터 대기권 핵실험이 금지되는 1963년까지 미국은 모두 124회의 핵실험을 실행에 옮긴다. 미국과 소련의 핵무기 개발 전쟁, 즉 ‘치킨게임’ 단계에 접어든 것이다. 1950년대 중반 이후 소련이 채택한 ‘평화 공존’ 노선은 전면전쟁을 피하고 체제 간의 경제 경쟁에 전념한다는 뜻이었다. 그래서 핵무장 국가인 미소의 핵 억지력하에 당시 프랑스, 서독, 그리고 중국의 핵무장을 막으려 했다. 이에 따라 1958년 3월, 소련은 핵실험 중지를 결의하고 핵실험 중지 협정을 체결하자는 뜻을 미국과 영국에 전한다. 물론 협정 체결에까지는 이르지 못했지만, 소련의 일방적 핵실험 중지 선언은 일본의 반핵운동 진영에 소련에 대한 기대를 높였을 것이다. 그런데 소련이 핵실험 중지 선언을 깨뜨리고 ‘갑자기’ 핵실험을 재개한 것이다. ‘평화의 적은 누구인가’ 논쟁 핵실험 재개 직전에 발표된 결의대로라면, 소련의 핵실험 재개를 “평화의 적, 인도의 적”이라고 규탄하는 것이 자연스러운 일이었다. 하지만 결과는 달랐다. 사회당·피폭자 등은 결의대로 실험 재개에 반대하면서 항의의 뜻을 천명했지만, 일본 공산당은 오히려 소련의 실험 재개를 지지하는 입장으로 돌아섰다. 일종의 ‘전향 아닌 전향’이었다. 이후 일본 반핵운동은 극심한 내홍에 휩싸이게 된다. 일본 공산당이 소련의 핵실험 재개를 지지한 것은 물론 국제 공산주의 운동에서 절대적 지도력을 행사하던 소련 공산당의 뜻을 ‘거역’할 수 없었기 때문이다. 그렇다고 해서 아무런 논리도 없이 무턱대고 소련의 뜻을 따른 것은 아니다. 이른바 ‘평화의 적은 누구인가’를 둘러싸고 벌어진 논쟁에 공산당의 논리가 담겨 있다. 1961년 사회당의 에다 사부로(江田三郞·1907~77) 서기장은 “평화운동의 적은 전쟁이고 핵무기”라고 말했다. 이 발언은 평화운동의 기본 이념이라는 차원에서 보면 누구나 동의할 수 있는 원칙이다. 인류의 생존을 전쟁·핵무기에 대치시키고 전자를 위해 후자를 없애자는 취지에 반대하는 사람이 누가 있을까? 하지만 한발 더 들어가 당시의 사회적 맥락에서 이를 다시 생각해보면, 이 원칙은 누가 전쟁을 준비하고 누가 핵무기를 개발·사용하려 하는가, 즉 ‘평화의 적’이 누구인가라는 점은 언급하지 않고 전쟁이나 핵무기에 반대하자는 뜻이 되기도 한다. 즉, ‘주체’를 특정하지 말자는 뜻이다. 이는 물론 반핵 평화운동의 ‘폭’을 넓히기 위한 고육지책이었다. 전쟁이나 핵무기의 주체, 즉 ‘평화의 적’을 미국만으로 특정하면 보수파가 떨어져나갈 것이고 소련만으로 특정하면 소련을 지지하는 좌파가 떨어져나갈 것이다. 굳이 말하자면 전자의 문제로 보수파가 떨어져나간 것이 일본 반핵운동의 제1차 분열이었다면, 후자의 문제로 공산당계가 떨어져나간 것이 제2차 분열이 되는 셈이다. 하지만 공산당의 생각은 달랐다. 소련의 핵무장은 방어 목적의 최소한의 억지력이지만, 미국의 핵은 제국주의적인 공격적·선제적 핵무장이라는 것이다. 더구나 미-일 안보조약을 통해 미국에 군사기지를 제공해 핵전쟁의 거점이 되고 있는 일본을 미제국주의의 식민지라고 생각하던 일본 공산당에 사회당 등의 노선은 현실성 없는 양비론으로 비쳤다. 끌려가는 사람들, 박수치는 사람들 결국 1962년 8월에 열린 제8회 원수폭 금지 세계대회에서 소련의 핵실험 재개를 둘러싸고 분규를 거듭하게 되었고, 소련의 핵실험 재개에 대한 항의의 뜻을 담으려는 사회당 등의 움직임과 이를 저지하려는 일본 공산당과 소련·중국 대표단 사이의 대립이 대회 내내 이어졌다. 이 대립의 여파로 1963년 3월1일 비키니 대회는 각각 두 개의 대회로 나뉘어 열렸다. 결국 1963년 8월5일에 개최된 제9회 원수폭 금지 세계대회에서는 동원력에서 앞서는 공산당계의 주도적인 운영에 항의해 대회 도중에 사회당계가 철수하면서 반핵 평화운동의 분열은 결정적인 것이 되었다. <히로시마 노트>(1965)에서 오에 겐자부로(大江健三郞)는 공산당계 주도의 대회 운영과 소련 핵실험 재개에 항의하기 위해 대회장을 점거한 전일본학생자치회총연합(전학련) 학생 60명이 일본 공산당의 요청으로 투입된 경찰기동대에 끌려가자 일본 공산당에 의해 동원된 지역대표들이 박수로 화답하는 장면을 착잡한 심정으로 그려내고 있다. 하지만 분열은 이것으로 끝나지 않았다. 1963년 또 하나의 분열이 시작되었다. 이번에는 사회주의권 내부의 분열이다. 미-영-소 간에 맺어진 대기권 핵실험을 금지하는 부분적 핵실험금지조약(PTBT)을 둘러싼 입장 차이가 잠복해 있던 중-소 대립을 증폭시켰기 때문이다. 이제 일본 공산당은 소련을 비판하고 중국을 옹호한다. 중-소 대립과 중국의 핵무장을 배경으로 벌어진 일본 반핵운동의 혼란은 다음으로 이어진다.