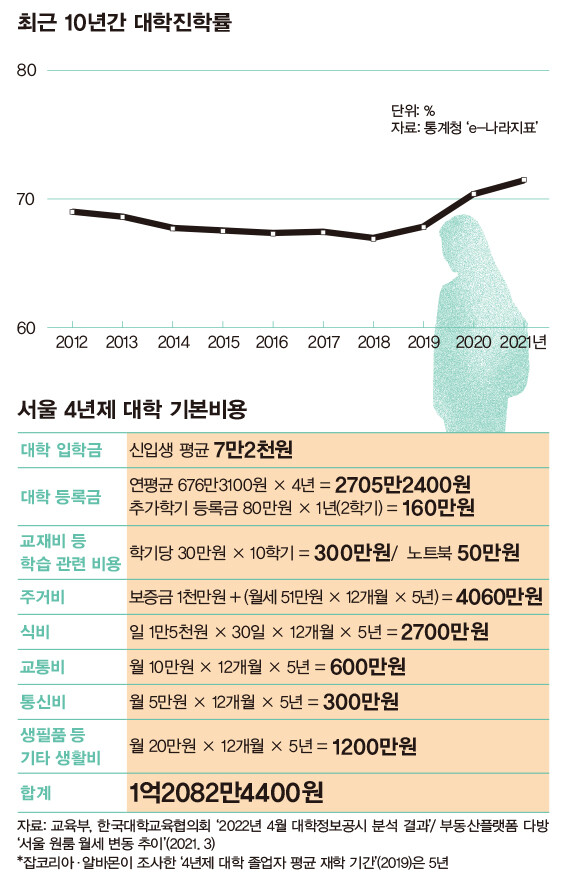

2020년대 들어 대학 진학률이 70%(그림 참조)에 이르렀다. 대학에 가는 청년이 늘었지만, 학자금은 여전히 ‘개인’의 부담이 크다. 학자금 부채는 청년 개인이 스스로 대학을 선택한 결과라는 인식도 많다.

“혹시 <쇳밥일지>란 책 보셨어요? 거기에(지역에서 용접 노동을 한 작가가 현장에서 느낀 차별과 혐오 등 각종 부조리를 기록한 에세이) 사회가 대학에 안 간 청년들을 어떻게 보는지 적나라하게 나와요. 이런 상황에서 대학에 안 가도 된다는 건 말이 안 돼요.”

부산의 한 국립대를 졸업한 이동현(35·가명)씨의 말이다. 그는 당장 결혼을 생각하지 못한다. 200만원 남짓한 월급을 받아 20만~30만원을 학자금대출 상환에 쓰기 때문이다. 아버지와 함께 빌라에 사는 그는 주거비 겸 용돈으로 아버지께 월 30만원도 드린다. “사실 국립대 학비는 당시 한 학기에 200만원 정도로 저렴한 편이었는데 왜 대출을 했냐면 아이엠에프(IMF) 외환위기 이후 집이 어려워졌어요. 아버지가 옷 만드는 일을 하셨는데 경공업이 쇠퇴했잖아요. 어머니는 암에 걸려서 병원비도 내야 했고.” 동현씨는 주변 30~40대 지인 가운데 학자금대출 등 경제적 어려움 때문에 결혼을 포기한 사람이 꽤 많다고 했다.

미래를 그릴 수 없는 청년들은 ‘소확행’(작지만 확실한 행복)을 찾는다. 맛있는 음식, 여행, 결혼 없는 연애에 기대게 된다. ‘요즘 것들’은 배가 불렀다고 하는 이들도 있다.

“저희는 부모님 지원을 아낌없이 받은 세대잖아요. 근데 지역 대학 문과생이 부모님 기대를 충족해주지 못하잖아요. 차, 집, 우리가 그런 걸 해낼 수 있을까 생각해요.” 경남의 한 국립대에 다니는 김정현(23·가명)씨가 말했다.

‘대학을 나왔나. 인서울 대학인가. 스카이인가. 대기업인가.’ 작은 차이로 시선과 대우가 극명하게 갈리는 사회에서 청년들은 더 좋은 ‘간판’을 획득하지 못할까봐 전전긍긍했다. 학자금 부채를 짊어진 사람들은 더 그랬다. ‘안정적 일자리’와 ‘꿈’을 생각하면서도 대충 빨리 노동시장에 진입해야 한다는 압박을 느꼈다.

“저는 시간적 여유가 더 나은 선택지를 만드는 거라고 생각해요. 졸업 뒤 직업 선택은 부모 자산이나 노동상태에 따라 현저히 달라져요. 방송작가가 되고 싶었는데, 부채 압박 때문에 졸업 뒤 바로 노동시장에 뛰어들었어요. 부모님 신용도가 안 좋아 20% 되는 엄청난 고금리 캐피털로 첫 학자금대출을 받았거든요.”

2022년 11월21일 경희대 안 취업정보게시판 주변에서 졸업생들이 구인정보를 살펴보고 있다. 박승화 선임기자

지역의 한 사립대를 졸업한 박수민(37) 광주청년지갑트레이닝센터 이사장이 말했다. 그의 부모님은 평범한 회사원이었지만, IMF 금융위기 이후 직장을 잃으면서 집안 형편이 기울었다. “등록금 내는 시기엔 항상 슬펐던 기억이 나요. 자존감이나 나 자신이 굉장히 낮아지는. 학자금을 갚는 데 10년이 걸렸어요.”

수민씨만의 이야기가 아니다. 논문 ‘청년층의 학자금대출에 따른 노동시장 간 이행률 분석’(이용호, 2021)을 보면, 학자금대출 보유자는 정규직보다 비정규직이 되는 경우가 많았다. 대학을 졸업(2014년, 2015년)하고 5년 동안 한 번이라도 취업 경험이 있는 청년 789명을 대상으로 분석했는데, 학자금대출 보유자 10명 중 약 2명(18.92%) 이하가 1차 노동시장(고용 안정성, 높은 임금, 좋은 근무환경 등)에서 첫 일자리를 잡았고, 8명가량(81.08%)은 첫 직장을 2차 노동시장(고용 불안정성, 낮은 임금, 열악한 근무환경)에서 찾았다.

최근 들어 학자금대출 금리가 낮아지기도 했고 국가장학금 수혜 대상도 늘었다. 한국장학재단은 ‘학자금 지원구간’ 8구간 이하 학생의 경우 소득수준에 따라 장학금을 차등 지원한다. 연간 350만원부터 시작해 등록금 전액까지 지원받을 수 있다. 학자금 걱정을 덜었으니, 이제는 가난한 대학생들의 고민이 사라졌을까. 서울의 한 사립대에 다니는 장은영(29·가명)씨는 “이제는 (걱정이) 학자금보다 주거비와 생활비, 상대적 빈곤감”이라고 말했다.

“2011년 대학에 입학했다가 휴학하고 10년 만에 학교로 돌아갔어요. 휴학한 이유 중에는 경제적 이유도 있었어요. 돌아와서 느끼는 게 학비는 확실히 많이 달라졌어요. 문제는 주거비와 식비가 엄청나게 비싸졌다는 거예요. 학교 내 빈부 격차는 10년 전보다 훨씬 심해진 게 눈으로 보여요.”

10년 전 2500원이던 학교식당(학식) 음식 가격은 5500원이 됐다. 학교 앞 저렴한 음식 가격도 7천원, 8천원에 이르렀다. 주거비·통신비·식비·교재비 등은 한국장학재단 생활비 대출로는 어림도 없다. 한국장학재단의 한 학기 생활비 대출액은 최대 150만원이다.

“회기역 근처 자취하는 친구들 원룸이 보증금 1500만원에 월세 60만원이에요. 아니면 1천만원에 50만원. 10년 전에 반지하 투룸에 3명이 같이 살았는데 월 50만원짜리였어요. 지금 생각하면 말도 안 되는 곳이었는데, 어쨌든 월 12만원 주거비로 쓴 거죠. 요즘은 물가가 너무 비싸요.”

차상위계층으로 한국장학재단 장학금을 이용해 서울의 한 사립대에 다니는 곽지환(25·가명)씨도 “아껴 써도 월 90만원은 든다”고 말했다. “전세자금대출 이율이 2.7%인데 (전세자금) 7천만원 중에 6300만원을 대출했어요. 연 200만원 가까이 이자가 나오니까, 아무것도 안 먹어도 관리비까지 월 30만원이 주거비로 나가는 거예요. 교통비, 밥값, 책, 생필품 사면 아껴 써도 월 60만원이에요. 제일 자주 먹는 게 컵라면, 햄버거.”

지환씨는 캠퍼스 내 명품을 들고 다니는 학생이 과거보다 훨씬 늘었다고 느꼈다. 그는 콘서트와 뮤지컬을 수시로 보러 가는 친구들을 보며 상대적 박탈감을 느꼈다. ‘요즘 것들’의 빈부 격차는 부모 세대보다 훨씬 더 간극이 컸고, 실시간으로 사회관계망서비스(SNS)를 통해 중계된다.

청년들이 이처럼 공부하느라 가난을 감내하지 않도록, 여러 나라에서는 ‘고등교육 받을 권리’를 정부가 보장해준다. 경제협력개발기구(OECD) 32개 회원국 내 고등교육기관들은 평균적으로 총수입의 3분의 2 정도를 정부에서 지원받고 있다.(‘OECD 각국의 고등교육 지원 동향’, 외교부 주OECD대표부 자료, 2020) 노르웨이·핀란드·오스트리아에선 정부 지원율이 90% 이상이다. 스웨덴·핀란드는 민간 가구 부담률이 5% 미만에 불과하다.

세계 곳곳에서 ‘학자금 부채 탕감’을 주장하는 목소리에 힘이 실리고 있다. 조 바이든 미국 대통령은 학자금대출 탕감 계획을 발표하면서 “교육은 더 나은 삶을 향한 승차권이다. 나와 아버지, 수많은 부모가 그렇게 믿었지만 시간이 흐르면서 그 값이 너무 비싸졌다”고 말했다. 한국에서도 움직임은 시작됐다. 민주노총 서울본부, 서울민중행동, 세상을 바꾸는 금융연구소 등으로 꾸려진 ‘학자금부채탕감운동본부’는 2022년 10월24일 국회 앞에서 운동 시작을 알렸다. 나경채 ‘전환’ 사회운동위원장은 말했다.

“5년 전 저수지에서 승용차를 타고 딸과 함께 목숨을 끊은 어느 엄마에 대한 기사가 나왔다. 광주 사립대에 다니던 딸의 등록금 마감일을 앞두고였다. 500만원을 빌리지 못해 삶을 마감한 인생이 큰 충격이었다. 그 뒤에도 세상엔 아무 움직임이 없었다.”

학자금부채탕감운동본부는 2022년 12월 초 국가가 고등교육을 제공해야 할 의무, 학자금 부채 현황 등을 분석한 ‘학자금 부채 감사 보고서’를 발표할 예정이다.

손고운 기자 songon11@hani.co.kr