시험관 시술을 할 때 최대 4~8주 동안 날마다 같은 시간에 엉덩이나 배에 맞아야 하는 ‘난임 주사’. 류우종 기자

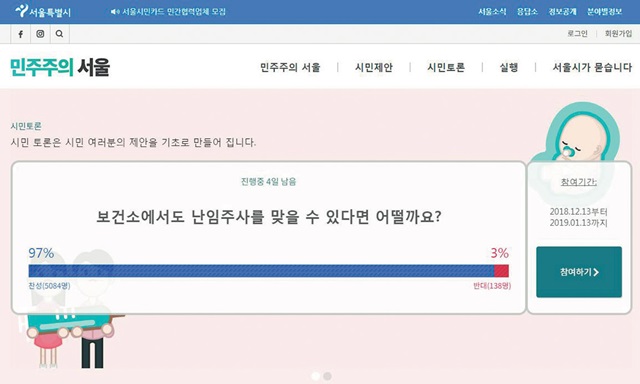

지난 1월 ‘민주주의 서울’에서 진행한 “보건소에서도 난임 주사를 맞을 수 있다면 어떨까요?”에 관한 시민 투표. ‘민주주의 서울’ 누리집 갈무리

(사)한국난임가족연합회 홍성규 사무국장은 “서울시에서 각 구에 있는 산부인과 병원 등과 협약을 맺어 난임 주사를 편하게 맞을 수 있는 곳을 알려주는 방안”을 제안했다. “협약을 맺은 병원의 주사행위료 비용을 동일하게 정하는 등 시스템도 마련해야 한다”고 강조했다. 서울시에 있는 보건소 중 성동구 보건소에서는 난임 부부들이 올린 난임 주사에 관한 청원을 계기로 자구책을 마련했다. 지난 2월12일에 난임 주사를 맞을 수 있는 성동구에 있는 산부인과, 소아과 등 병원 12곳을 보건소 누리집에 공지했다. 성동구 보건소 쪽은 “난임 부부들이 난임 주사를 맞기 위해 어려움을 겪고 있음을 알고 그분들의 문제를 해결하기 위해 난임 주사를 놓을 수 있는 일반 병원을 찾았다”라며 “전문 의료진이 있는 병원에서 난임 주사를 편하게 맞을 수 있도록 연결하는 역할을 할 것”이라고 했다. 앞으로 참여하는 병원이 늘면 추가해 공지할 예정이다. 제한적인 시술 종류도 문제로 지목 난임 부부들은 난임 주사 문제뿐 아니라 난임 정책 개선 사항에도 목소리를 높이고 있다. 국민공단에서 1월부터 2월까지 진행한 ‘저출산 극복을 위한 난임 시술 적용’이라는 주제의 국민토론방에는 2만1천여 건의 건의사항이 올라왔다. 그동안 건보공단에서 진행한 43개의 토론방에 올라온 건의 글은 평균 200여 건이고 1만여 건이 넘는 건 처음이다. 건강보험 적용 확대를 요구하는 의견이 대다수였다. 현재 건강보험은 시험관 시술 7회(신선배아 4회, 동결배아 3회), 인공수정 3회 등 총 10회에 한해 지원된다. 하지만 10번 모두 지원받는 이들은 드물다. 자궁내막, 나팔관 상태 등에 따라 인공수정이나 신선배아를 할 수 없는 경우가 있다. 그렇다고 자신이 받을 수 있는 시술의 지원 회차를 대신 늘릴 수 없다. 교차 지원이 안 되기 때문이다. 이민경(43·가명)씨는 “난임 시술은 언제 끝날지 모르는 고통스러운 과정”이라며 “그중 가장 힘든 게 경제적 부담”이라고 토로했다. 동결배아만 가능한 이씨는 3번 지원이 끝나 이번 차수부터는 자비 부담으로 시술받는다. “어제 냉동배아이식을 했는데 180만원이 들었어요. 건보 지원을 받을 때는 50만원이 들었거든요. 이번시술이 실패할 경우 다시 시술을 시작해야 하는데 호르몬주사, 채취비용, 냉동비용, 이식비용 등 한 번 시술이 다 끝날 때까지 500만원 정도 들어갈 것 같아요” “첫 아이 횟수 제한 풀어달라” 경민주(44·가명)씨는 2015년도부터 난임 병원에 다니고 있다. 시험관 시술을 11차례 받았다. 경씨는 인공수정이 안 돼 지원을 받지 못하고 시험관 시술 건보 지원을 소진했다. “건보 지원 대상에서 제외된 저 같은 경우 사각지대에 놓인 사람이에요. 계속 본인 부담으로 난임 시술을 받아야 해요. 언제쯤 아이가 생길지도 모르니 미래를 계획하기도 힘들어요. 계속 돈 때문에 쪼들려요. 지난달에는 시술 비용만 다 합쳐 450만원이 나왔어요.” 간호사로 일했던 경씨는 지난해 일도 그만뒀다. “병원 비용 때문에 일을 계속해야 하지만 일하며 시술받기 쉽지 않아요. 휴가를 마음 편히 쓰지도 못하고 병원 가는 날도 불규칙하니 근무 교대 바꾸는 것도 힘들어요. 남들이 저의 상황을 이해해주는 것도 아니고요.” 외벌이가 된 경씨는 퇴직금을 병원 비용으로 쓰고 있단다. 경씨는 “건보 지원이 끝난 저 같은 사람들을 위해 본인 부담률 50%, 아니면 80%로 낮춰주면 좋겠어요. 정부가 저출산 대책이다 뭐다 하고 내놓는데, 아기 낳겠다는 저 같은 사람들의 목소리를 외면하면 안 되죠. 제가 아기 갖는 걸 포기하지 않게 해주세요”라고 호소했다. 허윤희 기자 yhher@hani.co.kr

독자 퍼스트 언론, <한겨레21> 정기구독으로 응원하기!