일러스트레이션/ 이강훈

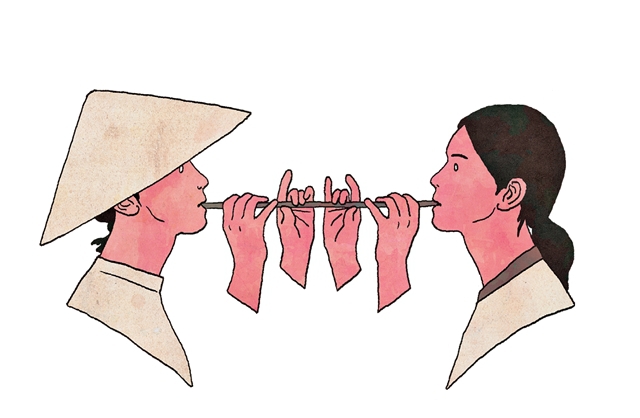

가장 신뢰하고 믿음이 가는 것은 눈에 확 드러나지 않는다. 영혼의 밥은 당장 눈에 나타나지 않을지 모른다. 하나 그것들은 어느 순간 나타난다. 하나씩 씨앗처럼 작동해 위대한 희망을 틔워준다. 그토록 투쟁하며 이뤄온 민주화, 그렇게 찾는 절실한 평화는 이렇게 내가 먼저 팔 벌린 사랑을 끊임없이 실천하는 데 있었음을 우리는 알았다. 얼어붙은 의식을 녹이는 것은 안 보이는 감성이다. 그것들의 힘은 눈치채지 못하게 온다. 언 수도꼭지를 한꺼번에 너무 뜨거운 물로 녹이려 들다간 끝내 파열되고 만다. 그러니 서서히, 질기게 하라는 신호다. 중요한 건 작은 소리가 긴 여운으로 남는다는 사실이다. 역사가 큰 목소리로만 이뤄지는 것이 아님을 우리는 요즘 영화 <1987>을 통해 충분히 느끼지 않았던가. 그때 그 시절 내 마음이 그 보통의 사람들 마음과 같았다고 서로 투영해보면서 울컥거림을 참았다는 이들을 본다. 그러므로 미리 두려워하거나 속단할 필요는 없는 일. 그 모든 역사 변혁의 시도는 우연히 자신의 감수성에 들어와 머뭇거리는 것들을 움직이고 정의를 일깨우면서 일어났다. 평화의 실, 평창 이따금 나는 내가 아는 지상에서 가장 작고 따뜻한 악기의 상징인 그 소리, 아맙을 떠올린다. 그리고 믿는다. 우리로 인해 상처받고 오래도록 고통받는, 그러므로 아직도 우리가 녹여줘야 할 그 땅 베트남의 상처도 아맙처럼 우리들의 숨과 숨이 만나 녹여지기를. 모든 전쟁, 모든 갈등, 분단의 아픔도 그렇게 녹아들 수 있기를. 곡절과 곡절 속에 이뤄지는 이번 평창겨울올림픽이 강력한 평화의 실이 될 수 있을지 어떻게 예측하겠는가. 이렇게 작은 감동, 마음을 움직이게 하는 보이지 않는 여린 소리들이 얼음을 깨는 바닥이 될지 어떻게 알겠는가. 치유하고, 녹이고 이어줬던 그 따스한 마음의 선율, 베트남의 ‘아맙’처럼. 허영선 시인·제주4·3연구소 소장

독자 퍼스트 언론, <한겨레21> 정기구독으로 응원하기!