“평생 못 잊을 것 같습니다”

안산 단원고 생존 학생들 7월28~29일 수원지법 안산지원서 세월호 선장 등에 대한 재판의 증인신문에 나서

등록 : 2014-08-05 15:35 수정 : 2014-08-05 15:35

지난 7월28일 세월호 참사 당시 상황을 증언하기 위해 수원지방법원 안산지원으로 향하는 단원고 2학년 학생들. 사진공동취재단

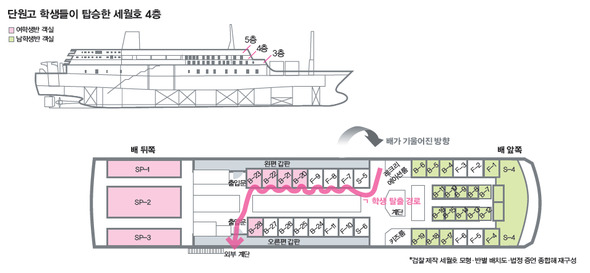

여름방학을 코앞에 둔 지난 7월28~29일. 경기도 안산 단원고 2학년 학생 22명이 이틀 동안 수원지방법원 안산지원 401호 법정으로 향했다. 4월16일 그날을 증언하기 위해서다. 세월호 선장·선원 등 15명에 대한 재판을 진행 중인 광주지법 형사11부(재판장 임정엽)는 검찰·변호인과 함께 학생들의 증언을 듣기 위해 안산을 찾았다. 학생들은 앞서 증인으로 나섰던 일반인 탑승객들과 마찬가지로 ‘대피하라’거나 ‘탈출하라’는 선내방송을 듣지 못했다고 했다. ‘피하라’고만 했어도 친구들을 구할 수 있었다는 것이다. 혼자 힘으로, 혹은 친구와 탑승객의 도움을 받아 배에서 빠져나왔다. 필사적인 탈출 과정에서 해경을 봤다는 학생은 없었다. 배 밖으로 나간 뒤에야 해경의 도움을 받았다고 했다. 선장·선원들에 대해서도 합당하게 처벌해줄 것을 요청했다. 수학여행을 떠난 단원고 2학년 325명은 세월호 4층 선실을 배정받았다.

방송 따르지 않고 친구들을 구해낸 ㄱ 학생

4월16일 아침 8시52분. ㄱ(남) 학생(오른쪽 그래픽 참조)은 세월호 4층 레크리에이션룸과 왼쪽 갑판으로 통하는 출입문 사이에 있었다. 배가 급격히 왼쪽으로 기울자, 레크리에이션룸 맞은편에 위치한 키즈룸에 있던 사람들이 넘어지고 물건 등이 쏟아져내렸다. 그 충격으로 기절한 사람도 있었다. 등지고 있던 창문을 통해 바다가 보였다. 컨테이너와 박스가 떠 있었다. 예삿일이 아니라고 여긴 ㄱ 학생은 미끄러지지 않도록 신발과 양말을 벗고 오른편으로 기어올라 S-5 방 앞 복도에 다다랐다. 2학년2반 학생들이 머물던 선실로 향하는 복도였다. B-20부터 B-23까지 4개 선실에는 각 8명씩 32명의 여학생들이 있었다. S-5 방 앞에서 숨을 고르던 ㄱ 학생은 창밖을 보지 못한 친구들이 상황의 심각성을 알지 못하는 것 같다는 느낌을 받았다. 복도 벽을 짚어가며 F7부터 B-23까지 선실 문을 열고 미끄러져 들어가 구명조끼를 꺼내 다른 친구들에게 주었다. 선실 문은 배가 기울어진 방향으로 밀어서 여는 방식이라 쉽게 열렸다.

B-20 선실에 있던 ㄴ(여) 학생은 ㄱ 학생을 ‘구명조끼 전해준 남자애’로 기억하고 있었다. 구명조끼를 입으라는 방송이 나오기도 전에 그 친구가 와서 구명조끼를 꺼내주었다고 했다. ㄱ 학생은 B-23 선실에서 마지막으로 구명조끼를 꺼낸 뒤 휴대전화로 문자를 보낸다. 그때 확인한 시각이 오전 9시27분. B-23 선실 앞에서 친구들과 함께 구조를 기다렸다. 그러나 왼편으로 바닷물 수위가 점점 높아지는 게 보였다. 배가 왼쪽으로 기울어졌기 때문에 오른쪽으로 가려면 기어 올라가야 하는 상황이었다. B-23 맞은편 B-28 선실 복도를 통해 일반인 탑승객들이 침대 커튼을 엮어 만든 줄을 던져주었다. 어른들은 갑판으로 나가면 헬기를 탈 수 있다고 했다. 어디선가 헬기 소리도 들렸다. ‘헬기를 탈 수 있는 사람’을 먼저 보내야 한다고 생각해 친구들에게 의사를 물었다. 오른편으로 올라가 헬기를 타겠다는 여학생들의 허리에 커튼을 묶어 한 명씩 올려보냈다. B-23 선실에서 나온 ㄷ(여) 학생은 헬기를 타겠다고 결정했다. 많은 학생들이 헬기 대신 구조정을 기다렸다. ㄷ 학생은 커튼으로 엮어 만든 줄을 허리에 감고 오른편으로 올라갔다. 그러다 줄이 끊어졌다. 탑승객들은 고무 재질로 된 호스를 구해와 다시 내려보냈고 함께 줄을 당겼다. 그렇게 배 밖으로 빠져나올 수 있었다.

해경에게 “왜 들어가지 않느냐”고 했지만

어느 순간 4층 오른쪽에 위치한 B-28 선실 앞에도 물이 떨어지기 시작했다. ㄱ 학생은 더 이상 여학생들을 올려보내는 건 어렵겠다고 생각했다. 여자친구들에게 레크리에이션룸 쪽 갑판으로 향하는 출입문으로 가라고 당부한다. 호스를 잡고 오른쪽 갑판으로 나온 뒤에도 ‘레크리에이션룸으로 가라’고 소리쳤다. 친구들 모습은 더 이상 보이지 않았다. 배 외벽 계단에서 구조를 기다렸다. 배는 70도가량 기울어진 듯했다. 배 외벽을 바닥처럼 밟고 설 수 있었다. 해경을 처음 본 건 그때였다. 바람과 헬기 소리가 요란하게 뒤엉켰다. 바로 옆에 있는 사람의 말도 들리지 않았다. 사고 이후 당시 모습이 떠오르지 않느냐는 검사의 물음이 이어졌다. “부모님께는 괜찮다고 합니다. 괜찮다고 하는데…. 사실 학교에서도 그렇고 병원에서도 그렇고 의사 선생님들에게 치료를 받는데…. 평생 못 잊을 것 같습니다. 못 잊을 것 같습니다.”

사고가 날 무렵 ㄹ(여) 학생은 선미 쪽에 위치한 SP-1 선실에서 잠을 자고 있었다. 2학년1반 학생 30명이 배정된 방이었다. 배가 왼쪽으로 기울자, 나무 캐비닛 안에 넣어둔 물건들이 쏟아져나왔다. 창문 밖으로 컨테이너 2개와 철근이 바다 위에 떠다니고 있었다. 배가 침몰할지 모른다는 두려움이 엄습했다. 선내방송은 끊임없이 ‘가만히 있으라’는 말만 되풀이할 뿐이었다. 선실 창문에 바닷물이 닿는 것을 보고선 캐비닛 안으로 들어갔다. 몸을 잔뜩 웅크린 채였다. 물이 차오르자 캐비닛이 뒤집어져 그 속에 갇혀버렸다. 캐비닛 안에 차 있던 공기로 숨을 쉴 수 있었다. 이마저 더는 지탱할 수 없는 지경에 이르자 발버둥을 치고 손으로 캐비닛을 쳤다. 다행히 다시 물에 뜰 수 있었다. 바닷물은 이미 눈높이까지 찬 상태였다. 먼저 선실 밖으로 나간 친구들이 또 다른 친구들을 끌어올렸다. 그렇게 선실 밖 복도로 나와 선미 쪽 비상구로 향했다. “애들이 살겠다고 뛰쳐나간 게 아니라, 서로 울지 말라고 하면서 줄을 서면서 나갔어요.” 선미 비상구 바로 앞에는 해경이 타고 온 보트가 있었다. 그 모습을 본 학생들은 안도했다. “검은색 보트를 탄 검은색 옷 입은 사람들에게 왜 (선내로) 들어가지 않느냐고 했어요. 애들이랑 같이 말했어요.” ㄷ 학생이 배 밖으로 나올 당시, 큰 파도가 쳤다. 탈출 순서를 기다리던 친구들이 파도에 휩쓸려 다시 배 안으로 들어갔다. 그들은 모두 세상 밖으로 나오지 못했다. ㄹ 학생의 아버지는 법정에서 딸아이가 한 번도 꺼내놓지 않았던 이야기를 들었다고 했다.

단순 교통사고로 표현되어선 안 돼

학생 22명 대부분은 법정에 직접 나와 그때 상황을 증언했다. 선장·선원들은 법정에 없었다. 검사는 학생들에게 이번 사건과 관련해 하고 싶은 말이 있느냐고 물었다. “처벌도 처벌이지만, (선장·선원들이) 미안한 마음을 먼저 가졌으면 좋겠다.” “그냥 가끔 친구와 선생님들 생각이 많이 나고 꿈 같은 것을 꾼다. 배 안에 있던 상황을…. 친구들이 왜 그렇게 됐는지 근본적인 이유를 알고 싶다.” “이 사고 때문에 다른 분들이 욕도 하는데 그것 때문에 상처도 받았다. 누리꾼들이 댓글 다는 것에. 우리는 수학여행 가다가 사고 난 게 아니라 사고 후 대처가 잘못돼 죽은 것인데 단순 교통사고로 표현되어선 안 된다고 생각한다.”

안산=박현정 기자 saram@hani.co.kr