지제크의 방식대로 지제크에게 묻지 말자

지제크를 읽는 이유… 듣고 싶은 말만 확인하려 드는 반지제크적 방식

|

| @weird_hat

지제크가 했어야 하는 말: “외국에는 이명박 같은 사람이 없고 그가 대통령인 것이 너무 놀랍고 맥쿼리가 나쁘며 한국 음식은 매우 맛있고 한국인이 되어 팟캐스트 방송을 진행하고 싶다.”

|

|

|

이른바 ‘해외 명사’가 한국을 방문하는 의의를 굳이 찾는다면 무엇일까? 아마도 우리가 무엇을 원하는지 훤하게 비춰주는 거울상을 제공한다는 점에서 의의가 있는 것이 아닐까? 이번 지제크 방한도 마찬가지인 것 같다. 일정한 틀이 있고 거기에 끼워 맞춰서 지제크 같은 ‘해외 명사’를 이해하려는 성향이 드러나는 것이다.

냉정하게 한국 사회는 지제크의 말을 듣고 싶다기보다, 듣고 싶은 말을 지제크가 해주기를 바라는 것이라고 할 수 있다. 그래서 장시간의 강연을 듣고도 질문은 그 내용에 대한 것이라기보다 평소 자신들이 알고 싶던 개인적인 문제들을 던지는 해프닝으로 귀결되는 것이다. 굳이 지제크가 아니더라도 누구나 대답해줄 수 있는 질문을 던지는 까닭은 무엇일까? 자신이 믿고 있는 것을 지제크라는 권위에 힘입어 확인받고 싶다는 의미가 숨어 있는 것은 아닐까?

그런데 지제크야말로 이런 현실을 선두에 서서 비판해온 철학자라는 아이러니가 있다. 지제크는 언제나 이데올로기의 문제를 제기하며, ‘생각하지 않는 것’에 대해 강경하게 반대하는 태도를 취해왔다. 그에게 중요한 것은 ‘행동하지 말고 생각할 것’이다. 생각 없이 행동하는 것이 수많은 불행을 초래했다는 게 그의 주장이다. 여기에서 말하는 생각이란 옳다고 믿는 것에 대한 의심을 포함한다. 결국 이데올로기가 우리를 대신해서 생각하게 만드는 ‘작동’을 멈추게 하는 것이 말하자면 생각이다. 물론 지제크가 ‘이데올로기를 벗어나자’ 같은 순진한 주장을 하는 것은 아니다. 이데올로기를 벗어날 수 없다는 그 필연성에 대한 자각에서 주체의 차원이 출현할 수 있다는 말이다.

슬로베니아 출신이라는 사실에서 알 수 있듯이, 지제크를 ‘서구 철학자’라고 부를 수는 있겠지만 일반적으로 생각할 수 있는 서구 출신 철학자라고 지칭할 수는 없다. 또한 그는 이론적인 영역에서 이루어지는 철학적 논의들을 대중문화에 대한 분석을 통해 풀어놓는 대중철학자의 면모를 갖추고 있다. 이런 면모는 대중의 시대에 중요한 미덕이라고 할 수 있다. 어떻게 생각하면 철학이라는 학문을 ‘행위’의 문제로 만들어내고자 고민하는 철학자이기도 한 것이다.

한국은 앵글로색슨 문화의 실증주의를 받아들여 체제내화하고 있는 대표적인 사회다. 한국에서 인문학의 효용은 실증주의를 보완하는 역할에 그친다는 문제가 있는데, 지제크는 ‘용감하게’ 이런 합의 구조를 뒤집을 수 있는 발상을 제공한다. 지제크를 읽는 까닭은 그의 이론을 오류 없는 것으로 인정해서 숭상한다기보다, 그를 매개로 한국 사회에 대한 고민을 더욱 심화시키기 위함이다. 따라서 굳이 지제크만 읽을 이유도 없고, 지제크만 읽지 않을 이유도 없다.

이택광 경희대 교수·문화평론가

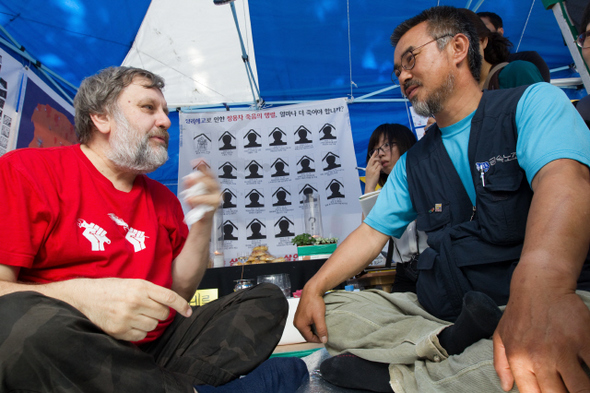

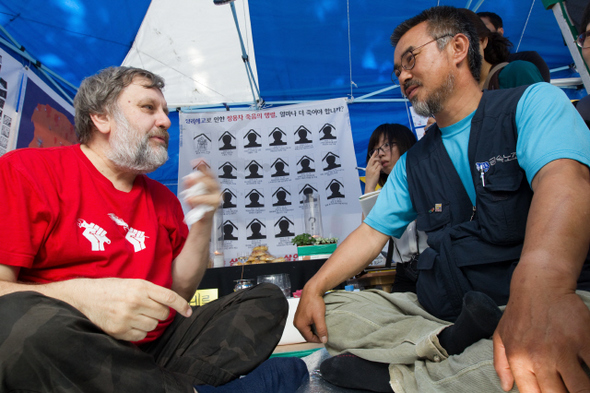

내한한 급진적 철학자 슬라보이 지제크(왼쪽)가 6월29일 서울 덕수궁 대한문 앞에서 분향소를 차리고 농성 중인 쌍용자동차 노동자들을 찾아 얘기를 나누고 있다. 박승화 기자

|

| @Nomadchang

외국 명사의 방한이 우리를 비추는 거울이란 이택광 교수의 말에 따라, “지제크~ 지제크~ 한국에서 제일 나쁜 녀석은 누규?”라는 질문하고 싶다. 혹은 “지제크! 한국 이거 가능성 있어 보여?” 어차피 외국말도 다 반말이잖아

|

|

|

내가 그를 더 이상 읽지 않는 이유를 말하려 하지만, 사람들이 원하는 방식으로는 아니다. 나는 정신분석학이 비과학적이기에 그를 배격해야 한다 여기지 않는다. 정신분석 담론의 미래에 회의적이지만, 그가 다루는 주제를 과학이 해명하는 것은 불가능하거나 오랜 시간이 걸릴 일이다. 요즘 지식사회 일각에서 나오는 ‘포스트 담론에 대한 회의’로 그를 비판하는 것에도 심드렁하다. 오히려 지제크야말로 그런 견해에 동조하며 데카르트와 마르크스·레닌을 복원하자 외치지 않았던가. 내가 문제의식을 가지고 있는 부분은 차라리, 어떤 지제크주의자들과 한국의 1980년대에 향수를 가진 이들이 돌아보는 그 ‘과거’가 과연 이 시점에도 유효한지에 대한 의문이다.

내가 지제크를 열심히 읽은 것은 8~9년 전의 일이다. 근대철학과 대중문화 현상에 대한 그의 종횡무진한 해석이 좋았는데, 아마도 철학과 영화에 대한 나의 무지에서 나온 콤플렉스를 해소해주는 효과가 있었던 것 같다. 내 느낌에 지제크의 인문학 독해와 영화 독해는 철저하게 정치적 목적에 종속되는 듯했고, 그러하기에 좌파를 자처하는 이들이 철학과 대중문화를 ‘우습게’ 볼 수 있는 근거를 제공하는 듯했다. 몇 년이 지나고 그 ‘우습게 보기’를 남용하는 이들이 나올 즈음, 나는 그만 지제크가 싫어졌고 더 이상 보지 않았다. 그러나 나는 이것이 지제크에 대한 내 나름의 독해를 배반하는 행동은 아니었다고 생각한다. 지제크의 방식대로 정치적 실천을 우위에 두는 순간, 나는 한국 사회의 정치적 문제에 천착할 때 내게 가장 필요한 것은 지제크가 아니라는 사실도 깨달았기 때문이다.

만약 한국 사회에 대한 지제크의 멋진 논평을 기대하려면, 우리가 지제크에게 문제의 핵심을 전달할 수 있을 만큼 한국 사회를 잘 분석해야 할 것이다. 그리고 만약 내가 그 정도를 할 수 있다면, 굳이 지제크에게 한국 사회의 문제를 물어볼 필요가 없을 것이다. 이런 역설에 더불어 그의 분석이 참여정부 때와 달리, 의식과 무의식의 구별이 없는 것 같은 MB 시대엔 좀 한가한 것 같다는 ‘느낌적 느낌’도 그를 멀리하는 데 영향을 끼쳤다. 가령 지제크에게 자유주의자가 좌파의 가장 큰 적이란 건 이해할 만한 사실이지만, 한국의 좌파에게 자유주의자는 어떨 때는 협력하고 어떨 때는 불화해야 하는 미묘한 존재다. 이 사실을 부정하고 어떤 지제크의 독자들이 자유주의자만을 공격할 때, 나는 그들이 지제크의 글의 어떤 부분에 맞춰 한국의 정세를 새로 창조하고 있다고 느꼈다.

나는 기왕에 정신분석을 할 거라면 차라리 지제크의 한국적 수용에 대한 분석이 필요하다 본다. 지제크를 그렇게 많이 번역한 이들은 어떤 생각이었는지, 그 책들을 보고 그를 알게 된 나나 더 어린 친구들은 대체 어떤 환상을 통해 그들의 지제크를 공유하게 되었는지 말이다. 당장엔 지제크가 쓰는 새 글을 읽는 것보다는 차라리 이 부분이 한국 사회에 필요한 분석일 거란 게 내 생각이다.

한윤형

한윤형<미디어스> 기자

지제크의 방식대로 지제크와 멀어졌다.

지제크를 읽지 않는 이유… 정치적 실천 우위에 두니 멀어져

지제크의 방식대로 지제크와 멀어졌다.

지제크를 읽지 않는 이유… 정치적 실천 우위에 두니 멀어져