19세기 서구 모험소설의 대표작인 〈삼총사〉는 남자의 명예를 위한 살인 행위를 찬양한다. 뮤지컬 〈삼총사〉의 한 장면. 한겨레 자료

그때 조선만 그랬던 것은 아니다. ‘낭만화된 살인’이 각종 영웅을 다루는 문학작품의 주된 소재로 이용된 것은 고래로 이어진 현상이지만, 19세기 구미권만큼 살인을 ‘맛있게’ 요리해서 대중에게 눈요깃감으로 제공해주는 모험소설이 높은 위상을 차지한 적은 없었다. 사실 19세기 이전의 모험소설은 그렇게까지 선혈 낭자한 에피소드로 가득 찬 것은 아니었다. <소년>에 번역·게재된 <로빈슨 크루소>(1719) 같은 초기 모험소설은 싸움 이야기라기보다는 개신교도 유럽인의 ‘해외 진출’을 찬양한 것이다. 로빈슨 크루소는 원주민 프라이데이를 도구로 만들어 무인도에서 새로운 생활을 개척한 근면·성실·신앙심·자신감의 상징이다. 무인도의 자연과 원주민 프라이데이를 복종시키는 주인공의 영웅적 행위에서는 제국주의적 냄새가 짙게 풍긴다. 하지만 이 소설은 주인공의 살인 행위(식인종 처단 등)보다는 절망 극복과 진취성에 무게중심을 둔다. 명예를 위해 죽고 죽이는 서구 귀족들 그러나 19세기 모험소설 주인공들을 보면, 로빈슨 크루소 같은 근엄함을 찾아보기가 힘들어진다. 알렉상드르 뒤마(1802∼70)의 <삼총사>(1844)에서 핵심어는 희망도 성실도 아닌 ‘귀족의 명예’와 ‘담력’이다. 어린 국왕 근위병 지망생인 주인공 다르타냥 등 주요 등장인물은 명예에 살고 죽는다. 본인에게 도전장을 던진 이와의 결투를 한 번이라도 사양하거나 싸움에서 약간이라도 두려움을 보이는 것은 명예에 치명적이다. 결투나 전투에서 상대방을 ‘정당하게’ 죽이는 것은 새로운 명예를 획득하는 쾌거다. 소설의 제5장 단체 결투 장면에서 추기경 근위병 몇 명을 죽인 다르타냥 등 국왕 근위병들은 대장의 집으로 개선 행진을 하듯 걸어간다. 살인에 대한 참회는 그림자도 안 보인다. 그들이 죽인 상대를 특별히 미워해서도 아니다(결투 장면에서 양쪽은 서로 깍듯한 예의를 지킨다). 귀족으로서 결투에서 죽이거나 죽는 게 당연하다고 생각했기 때문이다. 싸움을 피하는 건 명예를 실추시키지만, 귀족에게 공손하지 않은 평민을 죽이거나 평민 유부녀와 성관계를 갖는 것은 별문제가 아니었다. 귀족이 아닌 모든 타자는 귀족의 명예와 전혀 무관했기 때문이다. ‘쿨한’ 살인으로 시작되고 사형이라는 형태의 ‘악녀 처단’으로 끝나는 이 소설이 왜 폭발적 인기를 누렸을까? 일단 나폴레옹 전쟁기를 거쳐 국민 통합이 이뤄진 근대국가 프랑스에서는 전장에서의 ‘정당한’ 살인 행위를 죄악시하는 사회 인식이 부재했을 뿐만 아니라 전쟁 영웅 숭배 열기가 한창이었기 때문이다. 알프레드 비니(1797~1863) 같은 귀족적 낭만주의자는 <군대의 복종과 위대함>(1835)에서 낭만이 없어져 맹목적 복종만이 남은 근대의 ‘기계적’ 군대를 한탄스럽게 이야기했지만, 그도 ‘의무와 충성’의 이름으로 죽음과 죽임을 눈앞에 보면서 사는 진정한 군인의 정신에 찬사를 아끼지 않았다. 전쟁이 영웅적 행위로 취급된 사회에서 <삼총사>는 아주 쉽게 수용됐다. 또 하나의 중요한 요인은 부르주아 사회의 지루함에 대한 대중의 답답함을 시원하게 풀어주는 모험소설의 기능이다. 전쟁과 같은 특별한 계기가 아니고서는 스릴을 느낄 일도 없는, 별다른 자극 없이 하루하루 고된 노동이나 자본 축적에 열심이어야 하는 자본주의적 대도시 생활에서 <삼총사> 같은 소설을 읽는 것은 일종의 ‘정신적 도피’에 해당됐다. 추기경 근위병의 가슴을 ‘쿨하게’ 찌르는 다르타냥의 장검을 상상하면서, 대중소설의 애독자는 잠깐이라도 재미없는 문서를 베껴야 하는 자신의 일상을 잊을 수 있었다. 이는 스파이더맨이나 배트맨을 갖고 신나게 노는 유치원 아이들과 똑같은 ‘자기 영웅화’ 심리지만, 휴가 때 대중을 적당히 유치해지게끔 하는 것도 자본주의 체제를 유지하는 비결이다. 지루한 노동에 지쳐 놀 기회만 기다리는 우중(愚衆)이 다스리기에 훨씬 더 쉽지 않은가. 좌우간 19세기 중반에 접어들어 모험소설의 ‘시원하고 재미난 살인’은 자본주의적 대중의 중요한 소비재가 되었다. 개척소설도 폭력성은 마찬가지 <삼총사>의 주인공들은 개신교도와의 전쟁에서 적을 ‘멋지게’ 죽이면서 술과 안주를 즐기는 것으로 설정됐지만, 19세기 후반에 접어들면 모험소설의 주된 주제로 유럽인 사이의 다툼보다 (원주민이 사는) 오지 탐험·정복이 등장한다. 서구인의 아프리카·동남아 식민화가 척척 진행되는 상황에서 모험소설은 식민주의를 정당화할 겸 식민지 획득의 스릴을 또 하나의 소비재로 만들어 상업화했다. 물론 비유럽 지역을 소재로 한 ‘개척소설’이라고 해서 모두 인종주의에 젖은 것은 아니었다. 이 장르의 고전이라고 할 헨리 해거드(1856∼1925)의 <솔로몬왕의 광산>(1885) 같은 걸작에는 아프리카 오지를 탐험하는 영국인이 그를 헌신적으로 사모하는 흑인 미녀와 사랑에 빠지고 용맹스럽고 영민한 흑인 추장이 등장한다. 각종 편견이 보이지만, 꼭 인종적 배타성만이 느껴지는 건 아니다. 그러나 추악하고 잔인하기 그지없는 마녀사냥을 진행하는 나쁜 흑인 추장의 ‘이국적 폭력’이나, 그 흑인 추장과의 결투에서 머리를 따 만인의 추앙을 받게 되는 영국인 탐험가의 ‘영웅적 폭력’ 역시 이 책의 핵심적 요소였다. 흑인 사회의 상상 이상의 폭력성은 영국 독자의 말초신경을 ‘쿨하게’ 자극하는 동시에 ‘영웅적’ 영국인의 폭력을 정당화하는 구실도 맡았다. 개척소설이라고 해서 꼭 원주민 식민화에 초점을 맞추는 것은 아니었다. 영국 식민지인 아일랜드 출신이며 비교적 진보적 성향인 메인 리드(1818~83)의 <머리 없는 기수(騎手)>(1866)는 옛 소련에서 호평받아 쿠바와 합작으로 영화(1973)로까지 만들어질 정도로 ‘계급적 사관’ 에서 잘 읽히는 작품이었다. 부유한 가정 출신임에도 미국 텍사스주에서 가축업에 종사하며 가난한 생활을 하는 용감무쌍하고 정의감에 넘치는 아일랜드인 머리스 제럴드와, 비록 농장주의 딸이지만 계급보다 사랑을 우선시하는 순수하고 착한 낭자 루이즈 사이의 드라마틱한 로맨스, 루이즈를 빼앗으려 자객까지 고용한 ‘악한 부자’ 콜카운 대령의 방해 공작, 선과 악의 힘든 싸움 끝에 제럴드의 부인이 돼 단란한 가족을 이룬 루이즈…. ‘삼각관계’라는 설정은 진부해 보이지만, 오늘날 정치적 올바름의 기준으로도 나쁘게 보일 게 없는 소설 같다. 문제는 아름다운 처녀를 놓고 권총을 손에 든 악당과 영웅, 즉 두 남성이 벌이는 선악 대결 자체가 이미 군사적 남성다움이라는 이데올로기를 내포한다는 점이다. 이 기본 틀은 성애화된 대상물인 여성이 남성에 의해 취득되고 ‘부인’이 되는 가부장적 이데올로기를 출발점으로 한다. 진정한 사나이를 ‘권총을 들고 악한을 징벌할 줄 아는, 강하면서도 정의로운 남자’로 상정하는 것이다. 메인 리드 자신도 제국주의적 침략이라고 할 미국과 멕시코의 전쟁(1846~48)에서 미군 편에 서서 참전해 부상까지 입었다. 그의 책을 열독하는 남성 독자에게, 정의롭다고 인식되는 아군에 입대해 무기를 들고 정의의 편에서 싸우는 것은 ‘남자가 되는 길’이었을 것이다. 메인 리드식의 ‘진정한 남성’에게는 결투에서든 전쟁에서든 악한을 처단하는 건 일종의 통과의례다. 특히 소련·쿠바 공동 제작의 영화에서 제럴드가 큰 채찍으로 콜카운을 낭떠러지 끝으로 몰아 떨어뜨려 죽이는 클라이맥스 장면을 본 사람이라면 그렇게 느낄 가능성이 높다. 아니, 악인을 죽이는 게 어찌 이렇게도 멋지고 통쾌하고 재미있을 수 있는가. 정말 남자가 마땅히 해야 할 일이란 생각이 들 정도다.

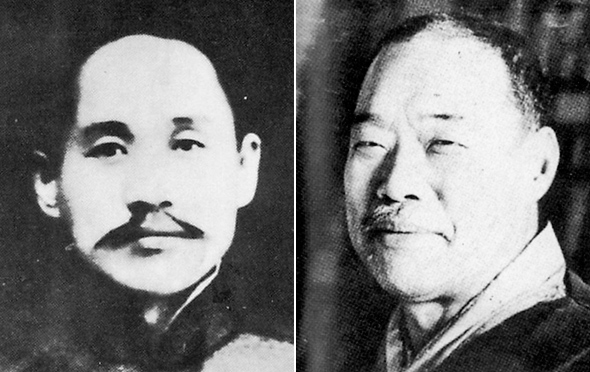

군사 영웅을 선망한 신채호(왼쪽)와 군인다움을 찬양한 최남선. 개화기문학만큼 전사·용기·싸움 등이 서사의 중심에 선 경우는 없었다. 한겨레 자료