얼마 전에 7천억달러짜리 초대형 금융 구제안이 미국에서 통과됐다. 비록 통과는 됐으나, 그 과정을 보면서 앞으로의 사태 진전이 암담하다는 생각이 들었다. 처음에 상원을 거쳐 하원에 제출됐던 안은 부결됐다. 그리고 사실상 별다른 수정도 거치지 않은 ‘수정안’이 다시 제출돼 결국 통과됐지만, 그 과정에서 주식 시장은 한 번 더 내려앉았고 엄청난 양의 ‘가공 자본’이 공중에서 사라졌다. 위기의 충격은 그 사이에 전세계로 확실하게 퍼져나갔고, 이제 누구나 ‘지구적 경기 후퇴’를 당연한 것으로 이야기하게 되었다. 이러한 ‘불필요한’ 진통을 겪는 과정을 보면, 우리가 십 몇 년째 그 등에 올라타서 신나게 잔치를 즐겼던 지구적 금융 체제의 정치적·사회적 성격을 우리 자신이 얼마나 의식하고 있는지에 대해 암담한 판단이 생긴다.

징벌 없는 7천억달러 구제

첫째, 금융구제안은 ‘정치적 징벌’의 성격이 전혀 없었다. 사실 이것이 미국 납세자들이 가장 분노하고 빗발 같은 전화로 하원 의원들이 찬성표를 던질 수 없게 만든 가장 큰 이유다. 19세기 중반 영국에서 중앙은행이 ‘최종 대부자’로서 금융 위기에 대한 행동을 시작할 때 확립된 원칙은 ‘풍족하게 대부하되 이자율은 높게’(lend freely, charge high)였다. 이 높은 이자율은 그동안 방만하고 어리석게 행해진 금융 활동에 대한 일종의 벌금 성격이 있다. 7천억달러의 돈을 납세자들에게 부담시키려면, 정부는 그 끔찍한 고통에 맞먹는 정도의 정치적 조처를 했어야 한다. 대통령 하야까지야 뭐 그렇다고 해도, 연방준비제도이사회 의장이야 건드리지 못한다 해도, 최소한 재무장관이나 증권감독위원회(SEC) 정도에 대해서는 가혹한 인사 조처를 했어야 하며, 구제받는 금융기관의 주주나 경영진에 대해서도 눈물이 찔끔 날 정도의 징벌을 가했어야 한다. 그런데 기껏 나온 조처라는 게 경영진의 보수에 대해 일정한 제한을 가한다는 정도였다. 이럴 때는 오히려 한국식·일본식 ‘책임 정치’라는 게 그리워진다. 아무도 아무런 처벌도 받지 않고 모든 공범들이 그 자리에 있는 판에 누가 선뜻 7천억달러를 내놓겠는가.

두 번째, 미국 국민들의 납세안 통과 거부에 대해 특히 공화당 의원들이 보여준 그야말로 ‘포퓰리즘’적 태도다. 이렇게 솜방망이조차 없는 구제안에 대해 사람들이 격분하는 것은 실로 이해가 간다. 하지만 미국인들은 (그리고 아마 우리들도) 스스로를 돌이켜보아야 한다. 지난 십 몇 년간 눈부시게 발전한 이 ‘금융기법’이라는 이름의 도깨비 방망이에 한 번씩 기대어 소원을 빌어서 상품을 타가지 않은 자가 누가 있는가. 미국의 형편없는 경상수지에도 불구하고 미국인들이 계속 흥청거리며 소비를 누리는 과정에서 그들은 얼마나 많은 카드빚을 졌는가. 서브프라임 전성기에 돈 한 푼 없이 100% 융자로 집 사고 투기한 것은 누구였나. 영화 <용서받지 못한 자>에서 진 해크먼이 찌그러진 표정으로 쏘아붙이듯 말한 대로 “뭐가 무죄란 말인가”.

이 초절정의 금융기법 덕에 풍요를 누리는 미국인들은 그럼에도 아직도 경제 및 금융에 대한 관념이 중세 영국에서 만들어진 보통법(common law)에 기초해 200년 이전에 만들어진 미국 헌법에서 나아가고 있지를 못하다. 그리고 마땅히 이를 계도하고 버텨야 할 ‘선량들’은 선거가 몇 달 안 남았다는 이유만으로 비굴하게도 구제안에 반대표를 던져 부결시키고 말았다.

징벌 없는 7천억달러 구제

첫째, 금융구제안은 ‘정치적 징벌’의 성격이 전혀 없었다. 사실 이것이 미국 납세자들이 가장 분노하고 빗발 같은 전화로 하원 의원들이 찬성표를 던질 수 없게 만든 가장 큰 이유다. 19세기 중반 영국에서 중앙은행이 ‘최종 대부자’로서 금융 위기에 대한 행동을 시작할 때 확립된 원칙은 ‘풍족하게 대부하되 이자율은 높게’(lend freely, charge high)였다. 이 높은 이자율은 그동안 방만하고 어리석게 행해진 금융 활동에 대한 일종의 벌금 성격이 있다. 7천억달러의 돈을 납세자들에게 부담시키려면, 정부는 그 끔찍한 고통에 맞먹는 정도의 정치적 조처를 했어야 한다. 대통령 하야까지야 뭐 그렇다고 해도, 연방준비제도이사회 의장이야 건드리지 못한다 해도, 최소한 재무장관이나 증권감독위원회(SEC) 정도에 대해서는 가혹한 인사 조처를 했어야 하며, 구제받는 금융기관의 주주나 경영진에 대해서도 눈물이 찔끔 날 정도의 징벌을 가했어야 한다. 그런데 기껏 나온 조처라는 게 경영진의 보수에 대해 일정한 제한을 가한다는 정도였다. 이럴 때는 오히려 한국식·일본식 ‘책임 정치’라는 게 그리워진다. 아무도 아무런 처벌도 받지 않고 모든 공범들이 그 자리에 있는 판에 누가 선뜻 7천억달러를 내놓겠는가.

두 번째, 미국 국민들의 납세안 통과 거부에 대해 특히 공화당 의원들이 보여준 그야말로 ‘포퓰리즘’적 태도다. 이렇게 솜방망이조차 없는 구제안에 대해 사람들이 격분하는 것은 실로 이해가 간다. 하지만 미국인들은 (그리고 아마 우리들도) 스스로를 돌이켜보아야 한다. 지난 십 몇 년간 눈부시게 발전한 이 ‘금융기법’이라는 이름의 도깨비 방망이에 한 번씩 기대어 소원을 빌어서 상품을 타가지 않은 자가 누가 있는가. 미국의 형편없는 경상수지에도 불구하고 미국인들이 계속 흥청거리며 소비를 누리는 과정에서 그들은 얼마나 많은 카드빚을 졌는가. 서브프라임 전성기에 돈 한 푼 없이 100% 융자로 집 사고 투기한 것은 누구였나. 영화 <용서받지 못한 자>에서 진 해크먼이 찌그러진 표정으로 쏘아붙이듯 말한 대로 “뭐가 무죄란 말인가”.

이 초절정의 금융기법 덕에 풍요를 누리는 미국인들은 그럼에도 아직도 경제 및 금융에 대한 관념이 중세 영국에서 만들어진 보통법(common law)에 기초해 200년 이전에 만들어진 미국 헌법에서 나아가고 있지를 못하다. 그리고 마땅히 이를 계도하고 버텨야 할 ‘선량들’은 선거가 몇 달 안 남았다는 이유만으로 비굴하게도 구제안에 반대표를 던져 부결시키고 말았다.

최종적 관리는 정치적 결단이거늘 몹시 불안해진다. 모든 경제 행위가 그렇듯, 금융 또한 그 기초는 정치적·사회적 관계에 있다. 제아무리 금융공학의 현란한 최신 기법이 발전한다고 해도 결국 그 최종적인 관리는 사회 전체의 정치적 결단으로 돌아오게 돼 있다는 것을 이번 사태가 여실히 보여준다. 그런데 막상 그 결단을 내려야 할 보통 미국인들은 물론 정치가의 압도적 다수 또한 금융 문제의 정치적·사회적 의미를 깊게 인식하는 것보다는 아직도 이를 ‘전적으로 기술적인 것’ 정도로 보는 게 분명하다. 이 70년 만의 대혼란을 눈앞에 보면서도 아직도 10년 전 해묵은 ‘금융 허브’와 ‘글로벌 투자 은행’의 꿈을 좇는 한국의 위정자들과 ‘엘리트’들은 말해서 무엇하랴. 홍기빈 금융경제연구소 연구위원

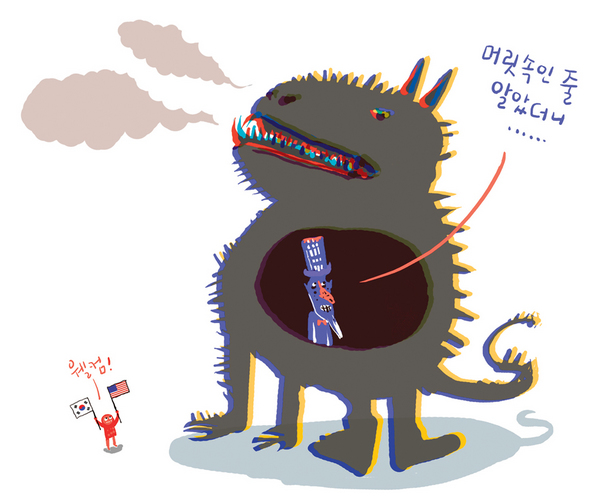

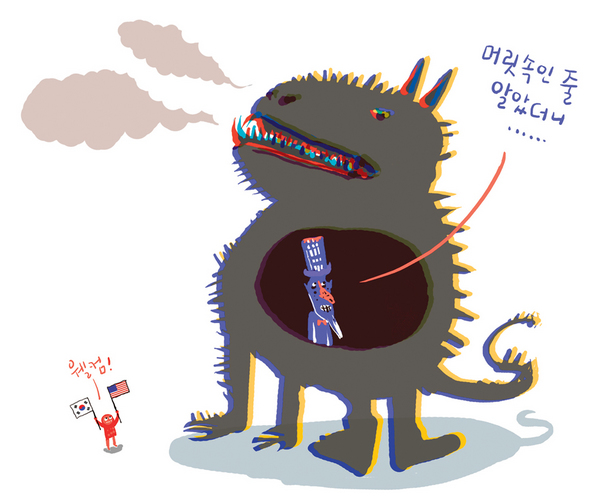

일러스트레이션/ 김대중

최종적 관리는 정치적 결단이거늘 몹시 불안해진다. 모든 경제 행위가 그렇듯, 금융 또한 그 기초는 정치적·사회적 관계에 있다. 제아무리 금융공학의 현란한 최신 기법이 발전한다고 해도 결국 그 최종적인 관리는 사회 전체의 정치적 결단으로 돌아오게 돼 있다는 것을 이번 사태가 여실히 보여준다. 그런데 막상 그 결단을 내려야 할 보통 미국인들은 물론 정치가의 압도적 다수 또한 금융 문제의 정치적·사회적 의미를 깊게 인식하는 것보다는 아직도 이를 ‘전적으로 기술적인 것’ 정도로 보는 게 분명하다. 이 70년 만의 대혼란을 눈앞에 보면서도 아직도 10년 전 해묵은 ‘금융 허브’와 ‘글로벌 투자 은행’의 꿈을 좇는 한국의 위정자들과 ‘엘리트’들은 말해서 무엇하랴. 홍기빈 금융경제연구소 연구위원