2021년 7월18일 밤, 환경미화원들이 서울 구로구 개봉동 주택가 골목에서 주민들이 내놓은 분리배출 쓰레기를 수거차에 싣고 있다. 이정우 선임기자

수거: 주간 작업이 원칙? 작업시간은 밤 9시~새벽 5시

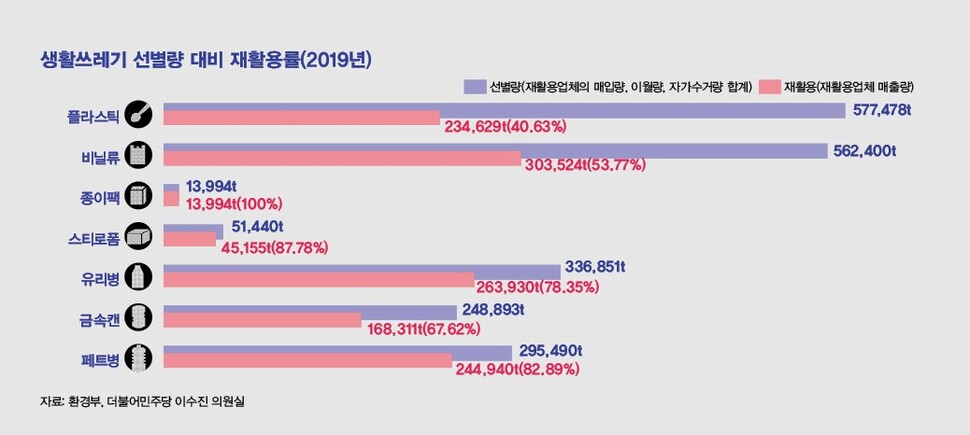

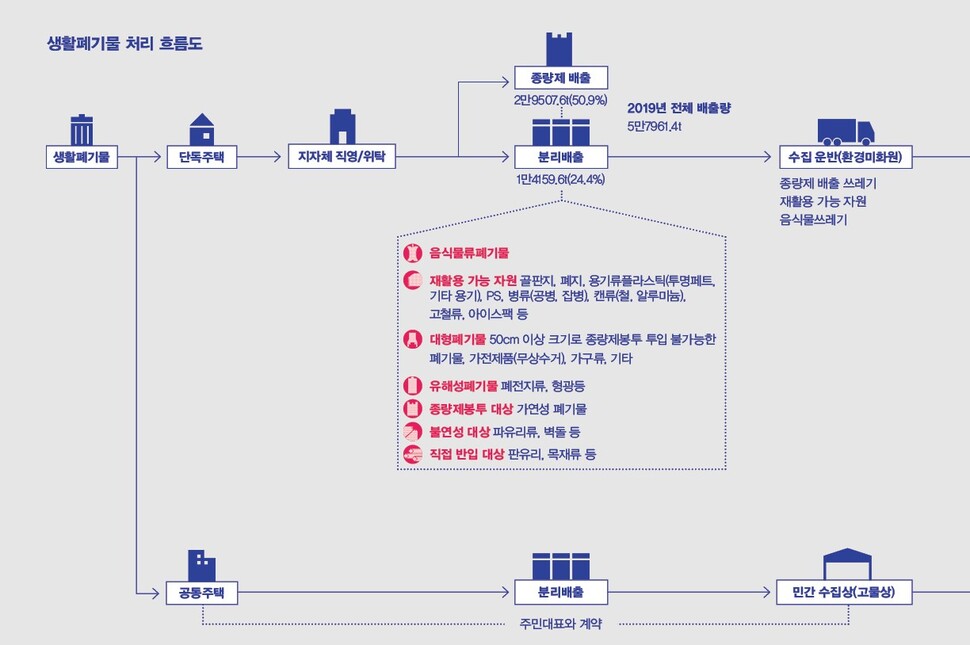

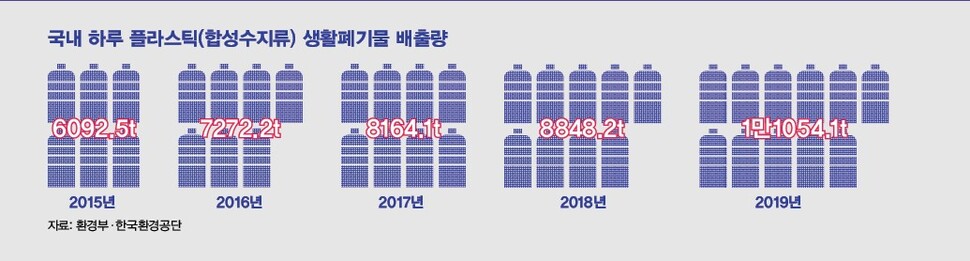

달려들어, 낚아채서, 던지는 것은 음식물쓰레기와 종량제봉투에 담긴 쓰레기가 아닌 모든 것이다. 공식적으로는 분리배출 쓰레기(재활용 가능 자원)다. 무게로 치면 하루 생활계폐기물의 24.4%(1만4139.6t)를 차지한다. 이 가운데 4분의 1이 플라스틱이다.(환경부 ‘2019년 전국 폐기물 발생 및 처리 현황’) 종량제봉투를 사서 버리지 않으니 공짜로 버리는 기분이지만 그럴 리 없다. ‘분리배출 표시’가 붙은 물건은 생산자책임재활용제도(EPR)에 따라 생산자가 재활용 분담금을 내지만(출고량만큼 부담), 그 비용은 물건값에 더해진다. ‘재활용 가능 쓰레기’라니 친환경으로 보이기도 하지만 그럴 리 또한 없다. 묻을 수도 없고 태우기도 모호한 쓰레기이므로 ‘재활용 아니면 답이 없는 쓰레기’에 가깝다. 분리배출의 대명사가 된 페트병의 경우 자연분해에 500년쯤 걸린다. 여기까지 공식적인 얘기다. 정말 공짜로 버리는 쓰레기도 있으니까. “얼핏 봐도 재활용이 안 되는 게 섞였지만 일단은 들고 와요. (수거하지 않으면 주민) 민원이 들어오니까.” 7년간 환경미화원으로 일한 김아무개(48)씨가 말한다. 민원이, 갑이다. 지방자치단체에 직접 속하지는 않지만, 민원에는 어쩔 수 없이 대응해야 한다. 야간에 작업하는 것도 그 민원 때문이다. 운전원 최씨는 “출퇴근 시간에 차량이 혼잡하고 낮 시간에 (수거차량 보기가) 불편하다고 한다”고 했다. “(밤에) 불법 주정차한 차량이 너무 많아 이동하기 어려울 때가 많고, 남들이 자는 시간에 일하고 남들이 깨어 있는 시간에 자니까 사람 구실을 못”하는 건 어쩔 수 없다. 2019년 3월 환경부는 주간 작업 원칙을 내세운 ‘환경미화원 작업 안전 지침’을 발표했다. 야간 작업시 산업재해 사고가 집중된다는 이유다. 지침일 뿐이라 법적 구속력은 없다. 단독주택에서 나온 재활용품은 집 앞에 있었다. 공동주택처럼 종이·플라스틱·비닐 등으로 분리해 내놓을 공간적 여유가 없는데다, 자기 집 가까운 곳에 분리수거함을 마련하는 것도 주민들이 반대하기 때문이다. 역시, 민원이다. 김씨는 “(분리수거함이 없다보니) 종류별로 분리하지 않고 한 봉지에 섞어서 재활용품을 배출한다”고 했다. 수거차가 가득 차면 선별장으로 간다. 내려놓고는 다시 수거에 나선다. 차는 1시간30분 만에 꽉 찼다. 보통은 세 차례 왕복하지만 일요일인 오늘은 네 차례 반복한다. 토요일에 수거가 없어 일요일과 월요일에는 양이 많다. 밤 9시에 시작한 작업은 새벽 5시에야 끝났다. 분리배출 쓰레기의 생존게임은 이제부터다. 재활용 제품으로 되살아날 것인가, 그냥 쓰레기로 묻거나 태워 수명을 다할 것인가. 운명이 결정된 듯 보이는 것도, 그나마 가망 있어 보이는 것도 섞여 있다. 갈림길에는 경제 상황이랄지, 기술이랄지, 인식이랄지, 정책 같은 조건이 화살표처럼 놓여 있다. 분리배출된 쓰레기를 되살리려는 그 길에 숱한 사람이 서 있다. 희망으로 맺는 이야기를 적고 싶었다. 살아남은 것들, 그 곁의 사람을 따라가기로 했다.

선별장: 오후 4시면 숨 막혀

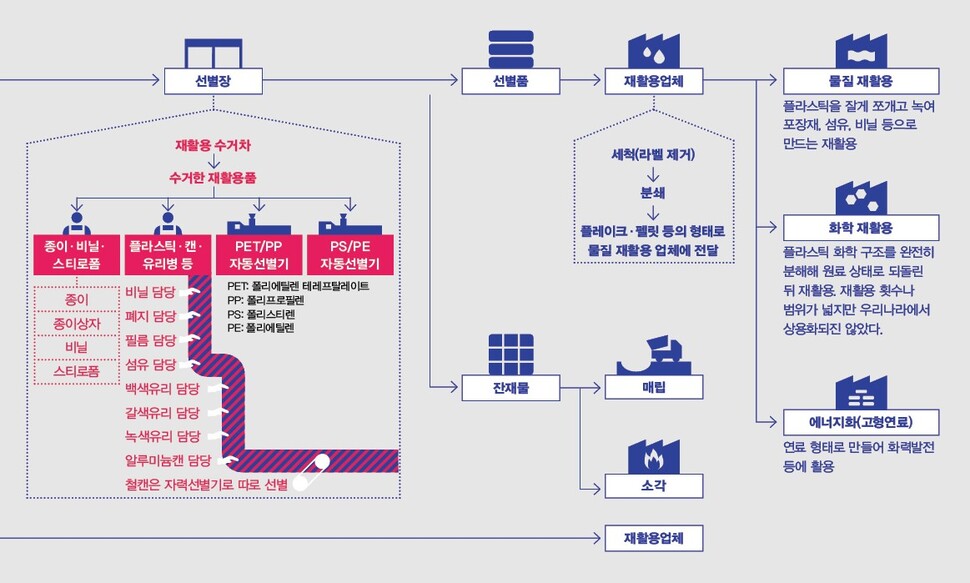

밤새 3.5t 수거차가 토해놓은 재활용품이 구로구 항동 자원순환센터에 수북이 쌓여 있었다. 파봉기가 비닐봉지 찢는 작업을 시작으로 노동자들이 상자, 비닐, 스티로폼을 앞마당에서 먼저 골라낸다. 골라낸 나머지는 센터 지하 1층으로 연결된 구멍에 집어넣는다. 2019년 7월 지은 이 센터의 지하 1·2층에는 폐기물·음식폐기물 처리·재활용 선별 시설 등이 있고, 지상에는 수목원이 있다. 하루 평균 40t의 분리배출 쓰레기를 이곳에서 처리한다. 선별장은 컨베이어벨트로 복층을 연결한 구조다. 지하 1층 천장에 뚫린 구멍으로 컨베이어벨트를 타고 재활용품이 내려오면 ‘수선별실’에서 노동자가 비닐, 종이, 병, 섬유 등 재활용이 가능한 것을 재빨리 낚아채 지하 2층과 연결된 구멍으로 떨어뜨린다. 1~2m 간격으로 선 노동자들은 비닐장갑 위에 흰 장갑, 목장갑을 겹쳐 끼고 토시와 앞치마를 착용했다. 마스크를 낀데다 컨베이어벨트의 소음 때문에 대화하기도 쉽지 않다.

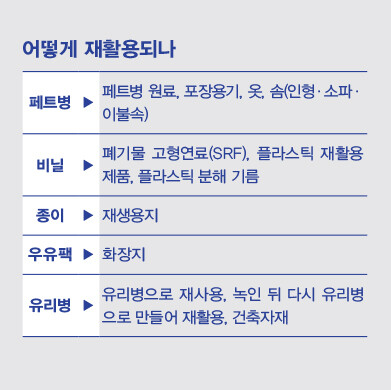

어떻게 재활용되나