‘오래된 난민’ 줌머인을 바라보는 다른 시선

등록 : 2019-06-03 15:49 수정 : 2019-06-03 15:53

“하나의 문장으로도 세계는 금이 간다. 이곳은 차가우므로 더 유리하겠지.”

제1264호 표지 ‘차크마 강설아’를 마감하고 일주일 휴가를 냈습니다. 늦봄의 햇살이 내리쬐는 창가에 앉아 김소연의 시집 <수학자의 아침>을 읽다가 눈길이 멈췄습니다. 한참 동안 다른 문장을 읽지 못하고 생각했습니다. 문장에 금이 간 세계를….

“방글라데시로 돌아가라.” 지난호 기사들에 달린 댓글을 읽습니다. “쩌억.” 또 한번 세계가 갈라지는 소리가 들립니다. 혐오의 말들은 계속해서 세상을 가릅니다. 우리와 그들, 정상과 비정상으로. 난민과 국민을 갈랐던 문장은 특정 종교를 믿는 사람들을 갈랐습니다. 다음엔 성소수자, 그다음엔 이주노동자, 모든 외국인, 특정 지역에 사는 사람들, 여성… 문장으로 세계를 나누는 사람들은 저쪽이 아닌 이쪽에 내가 있다는 것에 안도했고, 멈추지 않았습니다.

‘문장에 금이 간 세계를 이어붙이는 글쟁이가 돼야지’라고 마음먹었습니다. 그런데 생각처럼 쉽지 않습니다. 금이 가는 건 금방인데 이어붙이는 건 한참입니다. 상처에 새살이 돋을 만하면 다시 살갗이 벌어졌습니다. 김 시인의 글처럼 이 땅이 더 차가워서일까요?

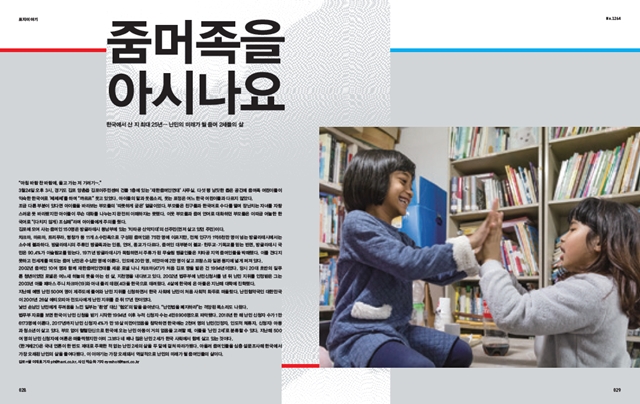

경기도 김포에 정착해 사는 줌머인 150명을 취재하는 일은 어려웠습니다. 취재를 원하지 않았고, 인터뷰를 피했습니다. 지난해 제주도에서 만난 예멘인들과 달랐습니다. 예멘인은 한국에 온 지 얼마 되지 않았고 난민 심사를 앞둬 어떻게든 자신의 상황을 설명하고 한국 사회가 품은 오해를 풀고 싶어 했습니다.

줌머인은 난민 지위를 인정받은 경우가 많았고, 한국으로 귀화한 사례도 꽤 있었습니다. 대부분 넉넉하지는 않지만 박해 위험이 없는 평화로운 땅에서 조용히 살고 있었습니다. 본국의 직업을 이곳에서는 계속 갖지 못하는 불만이 있었지만, 기자와 인터뷰해서 쓰는 기사 몇 편으로 바뀔 것 같지는 않았습니다. 줌머인들은 충분히 잘 알고 있는 듯 보였습니다. 한 줄 문장으로 벌어진 틈이 다른 문장으로 채워지지 않는다는 것, 이 땅은 차가워서 쉽게 금 가고 갈라진다는 것을요.

제가 흔들렸던 이유입니다. 줌머인들에게 취재 의도를 열심히 설명하면서도 확신이 서지 않았습니다. 이 기사가 줌머인에게 도움을 줄 수 있을까, 언론 중에서 처음으로 난민 2세를 조명한다고 했지만 그들에게 되레 낙인이 되지는 않을까 조심스러웠습니다. 기사를 쓰기로 결심한 건 조금 다른 시선에서 이들을 바라볼 수 있게 된 뒤였습니다. 한국인의 시선에서 바라보는 줌머인이 아닌, 지금 막 한국 땅을 밟는 난민들이 바라보는 이 땅의 ‘오래된 난민’으로요. 오래되어서 역설적으로 난민의 미래가 된 줌머인. 혐오의 문장이 가른 세계에서도 씩씩하게 한 귀퉁이를 살고 있는 이야기에서 누군가는 희망을 볼 수 있을 것이었습니다.

다시 김 시인의 시로 돌아갑니다. 계속해서 금이 가고 있습니다. 문장은 끝없이 세계를 가릅니다. 포기합니다, 세계를 붙이는 일을. 결심합니다, 이쪽과 저쪽을 당겨붙이는 대신 작은 돌다리를 놓기로 말이죠.

이재호 기자 ph@hani.co.kr