그만둘까요, 아픈 걸 참고 버틸까요

등록 : 2019-05-13 12:58 수정 : 2019-05-13 13:00

지난 4월, 신입 사원인 장유진(25·가명)씨는 적금 100만원을 처음으로 넣지 못했습니다. 수습사원 기간이 끝난 뒤 5개월 동안 월급의 절반을 저축해왔는데, 지난달에는 건너뛰어야 했습니다. 갑자기 월급이 줄었기 때문입니다. 보통 210만~230만원이던 유진씨 월급은 지난달 159만원이었습니다. 올해 최저임금 174만5150만원에도 미치지 못합니다.

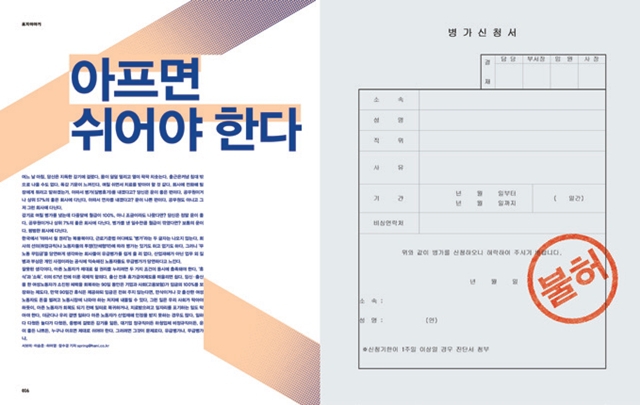

왜 월급이 줄었을까요. 유진씨가 며칠 아파서입니다. 유진씨에게 경추(목)와 요추(허리) 디스크가 동시에 찾아왔습니다. “만지지 않아도 (척추를 타고) 목부터 허리까지 멍이 든 느낌이 들 정도로 무척 아팠다”고 했습니다. 병원에선 “최소 2주는 아무 일도 하지 말아야 한다”며 진단서를 써줬습니다. 유진씨는 일주일 병가를 냈지만, 나머지 일주일은 연차를 썼습니다. “혼자 자취하는데, 2주나 무급병가를 받으면 타격이 있을 것 같아서”였습니다. 일주일만 무급병가를 냈는데도 월급은 60만원이나 덜 나왔습니다.

유진씨 이야기는 ‘사람은 아플 수 있는데 직원은 사람이 아니다’(제1261호) 기사에 담기지 못했습니다. 유진씨와 함께 일하는 동료 중 요추염좌로 고생하는 민정씨와 대상포진을 앓았던 지선씨 이야기를 먼저 다뤘기 때문입니다. 그만큼 유진씨네 회사에는 아픈 노동자가 무척 많았습니다. 서비스 업종에서 치마 유니폼을 입고 구두를 신은 채 때로는 새벽까지 강도 높은 노동을 하는 이들이 비슷한 시기 여러 질병에 걸린 것은 우연이 아닌 것처럼 보입니다.

한 대형 유통업체에도 아픈 노동자가 넘칩니다. 유급병가가 있어도, 아픈 노동자가 워낙 많아 아플 때 제대로 쉬지 못할 정도라고 했습니다. 그래서 노동자들끼리 ‘병가 순번’을 정해서 차례로 쉰다고 합니다. 인력이 부족해 순번을 정해 임신하던 간호 노동자들처럼. 노동조합 쪽은 더 적은 노동자가 무리하게 더 많은 일을 하다보니 아픈 노동자가 는다고 주장합니다.

노동자들이 아팠을 때 업무와 연관성이 있는지 없는지 따지자면 명확하게 구분되지 않습니다. 업무상 술을 많이 마시는 영업직 노동자가 위염이나 통풍에 걸렸을 때, 의자에 오래 앉아 있는 사무직 노동자가 목이나 허리 디스크에 걸렸을 때 업무와 연관성이 조금도 없다고 말할 수 있을까요.

매우 인색하게 산업재해 인정을 해주는 한국의 현실을 잘 아는 상당수 노동자 역시 업무상 질병·부상을 인정해달라고 최우선으로 주장하지 않습니다. 일단은 아프면 제때 쉬고 충분히 치료받게 해달라고 요구합니다. 그러려면 업무 외 질병과 부상에도 적절한 휴식 기간과 충분한 소득이 보장되어야 한다고 입을 모읍니다.

유진씨에게 100만원은 “언젠가 이직 준비를 할 때 몇 달은 버틸 최소한의 돈”이었습니다. 회사의 높은 노동 강도와 열악한 처우에 이직을 고민하던 유진씨는 2주 아파서 누워 있는 동안 “회사를 그만둘까” 심각하게 고민했습니다. 지금 그를 회사에 붙잡아두는 것은 “두 달만 참으면 받게 될 퇴직금 200만원”입니다.

서보미 기자 spring@hani.co.kr