기다릴 수밖에 없었다, 울음이 멈추길

취재원과 기자, 번갈아 터진 울음

등록 : 2019-04-07 09:36 수정 : 2019-04-07 10:31

“30분만 얘기하시죠.”

서로 의견이 맞아떨어졌다. 기자는 점심 약속 시간이 촉박했고, 취재원은 일이 산더미처럼 쌓여 있었다. 사무실 유선전화를 귀와 어깨 사이에 낀 채 노트북을 켜고 인터뷰 준비를 마쳤다.

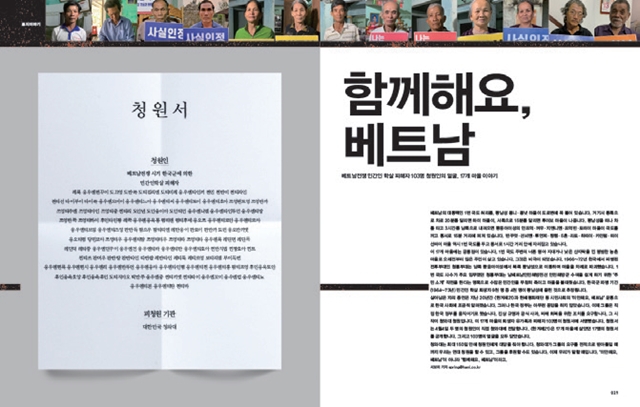

대면 인터뷰는 불가능했다. 구수정 한베평화재단 상임이사는 베트남 호찌민에 있었다. 그는 3월1~15일 베트남전쟁 때 한국군이 민간인을 학살했던 꽝남성·꽝응아이성의 17개 마을을 돌면서 희생자 유가족과 피해자 103명에게서 받은 청원서를 정리하고 있었다. 한국의 청와대에 진상 규명과 공식 사과, 피해 회복을 위한 조치를 요구하는 청원서였다.

이번에 베트남 민간인 학살 피해자가 청원서를 낸 배경과 청원서에 서명한 과정을 물었다. 10분쯤 흘렀을까. “잠시만요. 아휴, 자꾸 눈물이 나네.” 차분하게 답변을 이어오던 구 이사가 숨을 골랐다. 한국군에게 가족 9명을 잃은, 공산당 최고위급 당원 응오반머우가 “당신이 하는 일이 옳다. 그러나 나는 청원하지 않을 것이다”라며 청원서 서명을 거부하던 일을 소개하는 대목이었다. 순간, 기자는 아무 말도 할 수 없었다. 울음이 멈추기를 기다리는 수밖에.

다시 대화가 이어졌다. 구 이사는 1999년 최초로 학살 피해자의 목소리를 세상에 드러낸 증언자 가운데 한 명이던 응우옌리를 20년 만에 재회한 과정을 이야기했다. 이번엔 기자의 울음이 터졌다. 취재원에게 들키지 않으려고 전화 수화기를 손으로 감싸고 입을 틀어막았다. ‘드라마 <발리에서 생긴 일>의 조인성’ 정도는 아니지만. 그 와중에도 주변을 둘러봤는데, 다행히 점심시간이라 사무실에는 아무도 없었다!

결국 인터뷰는 2시간 가까이 이어졌다(목에 담이 와서 이틀간 파스를 붙였다). 어느 순간, 기자와 취재원은 묻고 답하며 함께 울고 있었다. 그 순간 구 이사는 학살의 피해를 증언하고 청원에 동참해준 피해자들을 떠올렸겠지만, 기자는 우리가 베트남에 저지른 잔인한 만행을 잊고 살았던 게 미안했다. 기자 역시 71년 전 큰할아버지와 큰할머니, 그들의 7살 아들, 배 속 아기가 경찰에 죽임당한 제주4·3을 기억하지 않는 사람들에 대해 서운해하면서.

더욱 미안하게도, 베트남은 1999년 5월 당시 호찌민에 있던 구수정 통신원이 쓴 <한겨레21> 제256호 ‘아, 몸서리쳐지는 한국군!’ 이후 한국 시민사회가 펼친 ‘미안해요, 베트남’ 운동을 아직도 기억하고 있다. 4월3일치 베트남 최대 일간지 <뚜오이째>는 학살 피해자인 두 명의 응우옌티탄이 제주4·3평화상 특별상을 받은 소식을 전하면서 “<한겨레21>이 ‘미안해요, 베트남’ 캠페인을 시작했다”며 그간 한베평화재단과 시민사회의 노력을 전했다. 그러면서 두 여성의 수상이 “(한국 사람들이) 한국군에 의해 학살 피해를 입은 베트남의 고통에 공감하고 있음을 표현하는 의미가 있다”고 썼다. 이제 베트남에 미안해하는 대신 함께할 수 있는 방법을 개인적으로도 찾아봐야겠다.

서보미 기자 spring@hani.co.kr