못다 쓴 김용균 평전

앞으로 기회가 된다면 다 하지 못한 이야기를...

등록 : 2019-01-04 14:35 수정 : 2019-01-06 09:45

제1244호 표지이야기

‘내 아들 김용균 내 친구 김용균 우리 모두의 김용균’ 기사의 처음 기획 의도는 ‘김용균 평전’을 쓰자는 것이었습니다. 김용균씨 개인의 특이성보다는 1994년생들의 보편성을 추구하고 싶었습니다. 김용균씨의 삶은 그의 친구들, 선·후배들, 동료들의 모습과 닮아 있었기 때문입니다. 일부는 1988년에 태어난 32살의 제 모습과도 닮아 있었습니다.

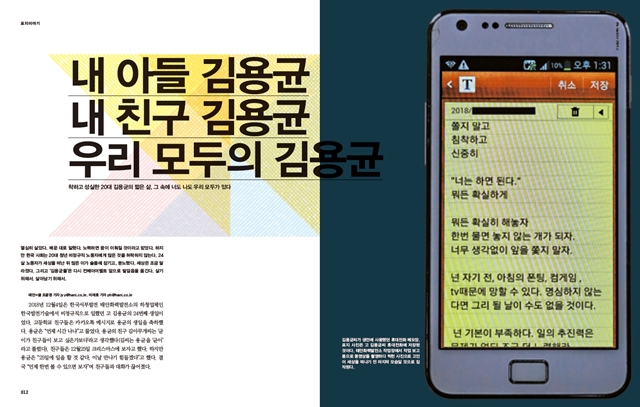

이재호 기자와 함께 지난해 12월24~27일 나흘간 김용균씨의 유족, 친구, 선·후배, 직장 동료에게 김용균씨의 삶을 전해 들었습니다. 얘기를 듣다가 때론 답답했고, 때론 먹먹했습니다. 경북 구미의 한 인문계 고등학교에 다니던 김용균씨가 대구의 2년제 전문대학 전자정보통신계열을 전공하기로 했을 때, 하청업체 비정규직으로 일하던 김용균씨가 공기업인 한국전력공사 정규직을 준비했을 때, 김용균씨가 어떤 마음이었을지, 무슨 까닭에 그런 삶을 선택해나갔는지 짐작이 됐습니다. 한때 우리 대부분이 했던 고민이었습니다. 흔한 일이었습니다. 대개 그렇게 자랐고, 그렇게 살았습니다.

하지만 실제 제1244호 표지이야기에 담긴 기사 내용은 김용균씨가 인문계 고등학교에 입학하면서부터 시작됩니다. 기사 마감 직전까지 김용균씨 유족과 여러 차례 상의했습니다. 하지만 유족은 아직 김용균씨가 태어나서 홀로 삶을 마감한 마지막 순간까지를 공개하길 조심스러워했습니다. 당시 산업안전보건법 개정안(김용균법)도 국회 본회의를 통과할 수 있을지 불투명했으니까요. 유족의 요청에 과거 얘기들은 뺄 수밖에 없었습니다. 표지이야기는 네 차례에 걸쳐 다시 썼습니다.

보도 이후 포털 사이트들에 달린 댓글을 읽었습니다. 한 포털에는 ‘이 기사를 통해 김용균씨가 어떤 사람이었을지 잘 이해하게 됐다”는 댓글이 달려 있었습니다. 1980년대 후반~1990년대 초반에 태어났을 ‘김용균들’은 초등학교나 중학교에 들어가기 전 외환위기 사태를 겪었습니다. 많은 부모가 회사를 그만두거나 직장을 잃거나 고향으로 돌아왔습니다.

그 난리 중 ‘김용균들’은 자랐고 어른이 됐습니다. 4년제 대학교를 나와도 취업이 어려웠습니다. 부모의 퇴사, 실직 등을 지켜보며 성장한 ‘김용균들’은 기성세대보다 빨리 졸업하고 취업을 고민했습니다. 대학 진학과 전공 선택은 적성과 능력의 문제가 아니었습니다. 생존의 문제가 된 취업에서 ‘김용균들’은 스스로 안전의 문턱까지 낮출 수밖에 없었습니다. 이 얘기는 김용균의 삶이자 오늘을 사는 20대 하청업체 비정규직의 보편적 삶이기도 했습니다.

앞으로 기회가 된다면 김용균씨 유족의 동의를 얻어 표지이야기에 다 담지 못한 이야기를 더 쓰고 싶습니다. 그 속에는 김용균씨의 친구들, 선후배들, 동료들의 삶도 투영돼 있을 테니까요. 여전히 ‘김용균들’이 어딘가 살고 있습니다. 하지만 ‘김용균들’이 더 이상 다치고 목숨을 잃지 않길 바랍니다. 정직하게 일하고 자신의 선택에 나름대로 최선을 다한 ‘김용균들’에겐 김용균씨와는 다른 기회가 오길 바랍니다. 우리는 모두 ‘김용균들’이니까요.

조윤영 기자 jyy@hani.co.kr