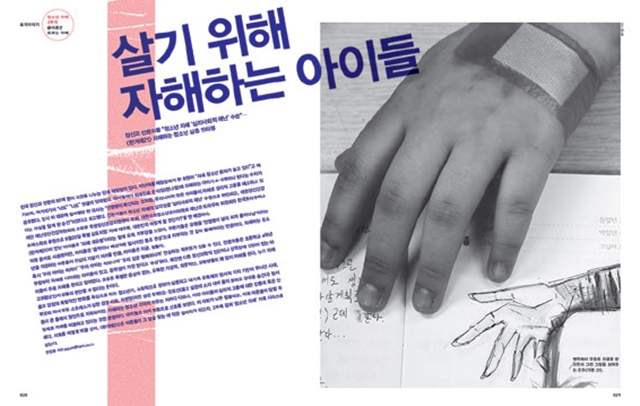

살기 위해 발버둥 치고 고통은 피하는 것, 인간의 본능 아닌가? 아이들은 왜 본능을 거스르며 자해를 할까? 자해에 대한 무지에서 비롯된 내 물음은 취재를 시작하자마자 곧 답을 찾았다. 비자살성자해(자살 의도가 없는 자해)를 하는 아이들은 죽지 않으려고 자해하고, 자해가 바로 살기 위한 몸부림이라고 했다. 심리적 고통이 너무 압도적이어서 미칠 것 같거나 반대로 무감각해지는 순간, 자해는 몸을 열어 마음의 고통을 흘려보내는 마지막 출구였고 진통제였다. 전에 했던 아이들, 앞으로 할 아이를 빼고 ‘현재 중고생 7만 명’이 자해를 한다는데도 꿈쩍하지 않는 한국 사회는 무섭고 절망적이다. ‘흙수저’로 태어난 아이들이 ‘이생망’이라 자해를 한다는데, 소수자·실업자·비정규직·세입자의 고통은 여전히 남의 일이다. 과도한 입시 경쟁 부담 탓에 영재도 반장도 자해를 한다는데, 대입 제도는 날로 더 모두에게 고통스러운 쪽으로 진화하고 있다. 그 틈바구니에서 ‘내 자식만이라도 잘 살게 하려고’ 기저귀 찬 아이의 등에 학원 가방을 메주는 부모는 또 얼마나 슬프고 답답한가. 상당수 부모는 자녀가 자해한 지 수년이 지나도록 아이의 비밀을 눈치채지 못한다. 일부는 무덤 갈 때까지 ‘남의 일’로만 여기기도 한다. 학교에서 아이의 자해를 통보받은 뒤 “학교·학원 수업을 뺄 수 없어서” “대학 가고 취직할 때 불이익을 받을까봐” 자녀를 전문가에게 데려가지 않는 부모도 부지기수다. 극도의 자기혐오로 자신을 처벌하듯 자해하는 아이에게 “못났다”고 확인 사살하는 부모도 생각보다 많았다. ‘청소년 자해 3부작’ 취재를 시작한 뒤, 나도 내 아이의 고통을 모를 수 있다는 두려움이 엄습했다. 아이와 대화하는 시간을 늘렸다. 역시나… 내 아이도 ‘남의 일’ 같았던 학교·학원·관계 스트레스를 이미 받고 있었다. 자해 취재를 하지 않았더라면 “엄마는 너만 할 때 더 힘들었어” “그러면서 크는 거야” “너무 예민하게 굴지 마” 따위 말로 아이의 마음을 베었을 것이다. 그런 말들이 얼마나 날카로운 칼이 되는지 인터뷰한 아이들이 알려주었다. 나는 이제 밤마다 “너 오늘도 정말 힘들었겠구나…” 그날 치 고통을 인정해주는 말과 기도로 아이의 하루를 닫아준다. 전정윤 기자 ggum@hani.co.kr 뉴스룸에서

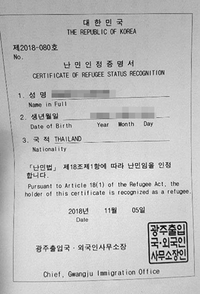

차노끄난 제공

독자 퍼스트 언론, <한겨레21> 정기구독으로 응원하기!