도청(2)

등록 : 2015-08-03 15:52 수정 : 2015-08-03 18:00

2012년 겨울과 2013년 봄에 걸친 시기, 나는 <한겨레> 사회부 사건팀장이었다. 국가정보원 대선 개입 사건이 발생했다. 우리는 양파 껍질 까듯이 하나씩 줄기차게 보도했다. 어렵고 외로웠다. 몇몇 언론만 ‘고립적인’ 특종 경쟁을 벌였다. 6개월쯤 지나서야 국가적 의제로 떠올랐다.

그러자 국정원은 내란 음모 혐의로 통합진보당 이석기 의원을 고발했다. 국정원 대선 개입은 쟁점의 한복판에서 밀려났다. 곧이어 검찰총장의 혼외자녀 문제를 <조선일보>가 단독 보도했다. 온 국민의 관심사가 그것에 쏠렸다. 국정원에 대한 검찰 수사는 힘을 잃었다. 그나마 기소한 혐의에 대해 대법원은 최근 무죄 취지로 파기환송했다.

이 지경이 된 것은 나를 비롯한 기자들의 잘못이라고 생각한다. 당시 사건을 취재했던 기자들은 지금 여러 부서로 흩어졌다. 저마다의 세상을 살아내느라 국정원에 대한 관심을 끊고 산다. 그 과정은 장터의 약장수 주변에 사람이 몰리는 형세와 비슷하다. 시끌벅적해지면, 우연히 근처를 지나던 기자가 사건을 취재한다. 때가 되면 그들은 뿔뿔이 흩어진다. 다른 사건이 터지면, 또 다른 기자들이 우르르 몰려들어 취재한다.

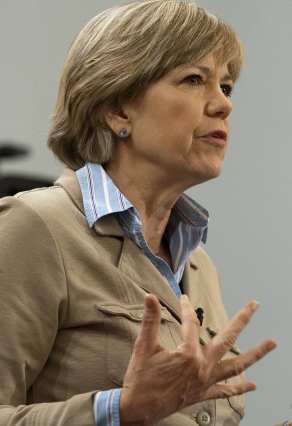

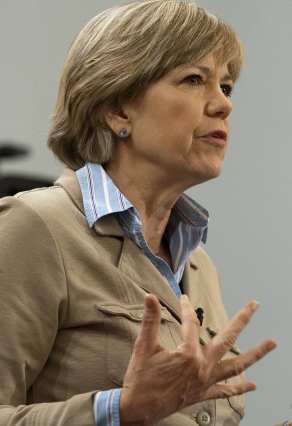

<워싱턴포스트>의 데이나 프리스트 기자(사진)는 장터 구경꾼으로 살지 않았다. 그는 20년 이상 국방·안보·정보 분야만 취재했다. 특히 2001년 9·11 사태 이후 중앙정보국(CIA), 국가안보국(NSA) 등 정보기관을 주로 취재했다. 부시 행정부는 대테러 전쟁의 지휘를 군대가 아니라 CIA에 맡겼다. 의회에서 논의해야 할 전쟁의 모든 것이 기밀에 부쳐졌다.

이때부터 프리스트는 군대가 아니라 정보기관을 뒤졌다. 관련 보도로 2006년, 2010년 퓰리처상을 받았다. 여럿 가운데 ‘미국의 최고 기밀’(Top Secret of America) 기사가 유명하다. 최고 기밀을 다루는 45개 정부기관의 1270여 개 사무실, 1900여 개 민간협력체의 주소지를 파악해 공개했다. 종사자는 85만여 명이고, 이 가운데 민간협력체 직원은 26만여 명이며, 이들이 매년 5만 건의 보고서를 작성하고, 매일 1억7천만 건의 전화·전자우편 등을 도·감청한다는 것도 폭로했다. 취재에만 2년이 걸렸다.

기사에 등장하는 정보기관의 활동은 (명분상으로는) ‘대테러 전쟁’과 관련된 것이었다. 한국 상황에 비유하자면, 북한 간첩을 잡겠다는 노력이었다. 그러나 ‘국가 안보 활동이니 신경 쓰지 말라’는 논리는 그에게 통하지 않았다. “‘그것이 공개되면 안보에 문제가 생긴다’고 정부는 말한다. 나는 답한다. ‘좋아. 왜 그게 안보를 손상시키는 것인지 설명해봐. 우리는 당신이 말한 그대로를 믿지는 않거든.’” 그의 신념은 이런 것이다. “국가안보가 있어야 일상적 권리를 누릴 수 있다지만, 그 안보의 경계가 무엇인지 언론은 물어야 한다. 그래야 안보 정책이 정말로 우리를 보호하는지 어떤지 사람들이 제대로 판단할 수 있다.”

매일 청와대로 출근하는 기자가 있다. 국회에 붙박이하는 기자도 있다. 그러나 그 호흡으로 국정원을 추적하는 기자는 한국에 없다. 한국 언론의 ‘출입처 체제’에서 국정원은 거대한 구멍이다. 그러니 국정원에 쏟아지는 비난의 일부는 비밀의 영역에서 무능하게 비틀거리도록 그 기관을 방조한 나 같은 기자들의 탓이다.

프리스트는 정통 언론이 취재할 ‘고갱이’(core) 영역으로 세 가지를 꼽았다. 백악관, 안보·정보기관, 의회다. 좋은 기사로 세상을 흔들고 싶다면 ‘블루오션’에 도전해볼 만하다. 정보기관 전담 기자, 한국의 데이나 프리스트가 되기 위한 기자들의 경쟁이 필요하다. <한겨레21>의 젊은 기자 가운데 그 경쟁에 뛰어들 이를 기르고 북돋을 생각이다. 그런 기자가 있어야 진짜 국가 안보가 가능하다.

안수찬 편집장 ahn@hani.co.kr