983호를 읽고

등록 : 2013-10-31 17:09 수정 : 2013-11-01 14:54

김원식 ‘그럼에도 불구하고’의 꿈

‘박래군의 인권이야기’가 막을 내렸다. 제목이 의미심장하다. ‘그럼에도 불구하고 나는 꿈꾼다.’ ‘그럼에도 불구하고’와 ‘나는 꿈꾼다’ 사이에서 많은 생각이 오갔다. ‘현시창’이란 말이 무색할 만큼 현실은 너절하고 끔찍하다. 강정마을을 지키려는 사람들, 밀양에서 살 곳을 지키려는 어르신들, 대한문 앞 쌍용차 해고노동자들, 국가정보원 등 권력의 댓글 공작으로 민주주의의 기본마저 뺏겨버린 나…. 내가 살아갈 세상이고, 내 아이가 살아갈 세상이니 나도 ‘그럼에도 불구하고’ 꿈을 꿔보련다. 그동안 감사합니다. 부디 건강하세요.

김민희 어떤 결과를 가져올까

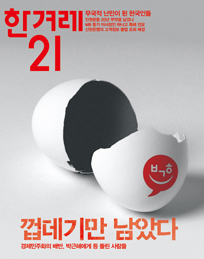

자영업, 중소기업 운영자의 현 정부를 향한 무너진 신뢰와 배신감을 토로하는 목소리를 들었다. 박근혜 정부의 경제민주화 후퇴는 이미 예견된 일이었다. 사회 전반적으로 민주화가 후퇴하는데, 경제 분야라고 다를까. 다만 현 정부를 지지하던 민심이 배반했다는 현장의 목소리를 담아내는 것으로 그치는 듯해 아쉬웠다. 공약의 실행 방향과 역행하는 경제정책과 그것이 가져올 결과가 사실 더 큰 문제다.

천호성 허무 너머

‘이세영의 징후적 공간 읽기’는 마치 한 편의 문학평론 같았다. ‘저항의 거점’이던 학생회관 건물의 역사를, 비평가가 텍스트를 분석하듯 ‘진정성’과 ‘허무’라는 키워드로 해석해냈다. “건축물의 의미를 결정하는 것은 그곳을 이용하는 자들의 ‘공간적 실천’”이라는 관점하에, 한 건물의 역사를 학생운동의 발자취로, 나아가 각 시대가 갖는 ‘정조’의 변천사로 파악한 것이 인상 깊었다. 그러나 기사의 결말이 ‘허무와 권태감’만으로 끝난 것은 아쉽다. 오늘의 캠퍼스에도 실천과 연대를 향한 치열한 고민을 이어가는 사람들이 있다. (말미에 인용된) 보들레르에게도 권태란 “우울한 무관심의 결과”임과 동시에 새로운 창조의 동인이 되지 않았나.

온라인 독자편집위원회 리뷰는 www.facebook.com/groups/DOK21/에서 더 보실 수 있습니다.