940호를 읽고

이 기사 주목

등록 : 2012-12-27 20:24 수정 : 2012-12-28 00:05

이정주 기사가 현실이 아니길

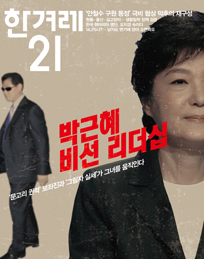

대선은 이미 끝났다. 정당한 절차를 거쳤다면 좋든 싫든 결과에 승복해야 하는 게 민주주의다. 다만 바라는 게 하나 있다면, 표지이야기 ‘박근혜 비선 리더십’에서 지적한 환관 권력이 사실이 아니었으면 하는 것이다. 기사를 보며 사마천의 <사기>에 나온 유명한 일화인 ‘지록위마’가 떠올랐다. 진시황의 아들 호해를 이용해 무소불위의 권력을 휘두른 환관 조고. 이 시대의 조고들은 언제나 그 기회를 노리고 있을 것이다. 역사는 반복되기 때문이다.

백대현 억울한 노태우?

앉아서 소변을 보든 서서 소변을 보든 취향, 습관의 문제라는 데 동의한다. 하지만 레드 기획 ‘남성 여러분, 일단 앉아주세요’는 별로 불편이 없는데도 앉아서 소변을 보라고 강요하는 듯한 내용이 공감하기 힘들었다. 초점 ‘장세동, 세금 3억3천만원 가로챘다’를 읽고는 국가가 도대체 뭘 하고 있는지 답답했다. 부자 감세라고 하더니 장세동한테도 감세해준 건가. 전두환·장세동 모두 감세 대상인가. 나름대로 열심히 추징금을 낸 노태우는 억울할 것 같다.

장슬기 부끄러움을 찾습니다

김동춘 교수의 마지막 칼럼이 인상적이어서 더욱 아쉽다. “무당파성은 지배자와 착취자들에 대해 그 행위를 기만적으로 은폐하는 소극적 지지 표현이다. 이는 부르주아적 이데올로기다.” 이 표현을 듣고 부끄러움을 모르는 권력이 떠올랐다. 과거를 덮으려는 기득권, 그들을 찬양하거나 보호하는 언론, 특히 최근 들어 망가진 MBC, 그리고 중립을 자처하며 이 현실을 외면하는 지식인들. 불편한 과거에 대해 짚고 넘어갈 시기가 왔다. 앞으로 5년 동안 우리 사회는 부끄러움을 찾아야 한다.

김도연 기록노동자의 자각

기록은 노동이다. 기록으로 먹고사는 본인 역시 펜을 잡을 때마다 당연한 사실을 잊고 산다. 취재 과정은 하나의 업무 처리 과정으로, 창작의 고통은 쉽게 조회 수로 교환되곤 했다. 내 얄팍한 ‘상식’을 깨준 2012 만인보 ‘르포작가라는 이름보다 기록노동자라 불러주오’에 감사를 드린다. 기록의 과정에서 느끼게 되는 감정과 교감이 내가 살아 있다는 걸 알려주는 ‘노동’임을 알려주었다. 이들이 만들어내는 노동조합이 우리 사회를 어떻게 바꾸어낼지, 음지에 있는 사람들의 목소리를 어떤 시각으로 전달할지 벌써부터 기대된다.