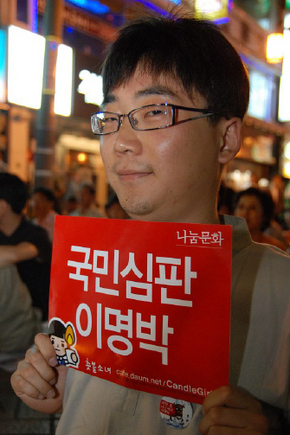

김기철씨

4. 대안도 많이 고민하겠다. 돈은 없어도 밥상에 숟가락 하나 더 놓고 이웃과 나누는 마음이 있던 옛날처럼 이웃끼리 서로 힘을 북돋워주는 게 중요하다. 5. 모아둔 <한겨레21>로 길을 내면 평양까지 갈 수 있을 정도라고 했다. <한겨레> 창간주주 집안이고, <한겨레21>도 창간 때부터 봤다. 사춘기 때부터 대학 시절까지 삶의 이데올로기를 잡아준 게 <한겨레>고, 사회복지사로 10년을 지내면서 내 일의 바이블로 여기는 게 <한겨레21>과 <한겨레>다. 6. 과찬이다. 지난 9월 태어난 둘째딸 이름을 부모 성을 함께 써서 ‘김이한겨레’로 짓고 싶었는데, 어른들 반대가 심해서 부모 성만 쓰게 됐다. 셋째는 꼭 ‘김이한겨레’로 지어서 <한겨레21>에 글을 보내겠다. 7. 가장 먼저 챙겨보는 기사는 사회복지와 관련된 내용이겠다. 최근엔 식당 아주머니를 다룬 ‘노동 OTL’이 가장 기억에 남는다. 그 기사를 본 뒤로는 고깃집에서 사람들이 고기가 빨리 안 나온다고 역정내면 “퇴근 뒤에도 복지는 계속된다! 우리가 말 한마디 잘못하면 사람의 마음이 죽는다”고 말린다. 8. <한겨레21>에 아쉬운 부분은. 사실 아쉬운 점이 없다. 나한텐 완벽한 바이블이다. 9. 어째서 그런가. 사회복지사는 약한 자의 권리를 지키기 위해 싸워야 하는데, <한겨레21>엔 그런 내용이 담겨있다. 전국의 사회복지사들에게 <한겨레21>을 권한다. 10. 너무 칭찬만 하면 인터뷰 못 나간다. 음…. <한겨레>도 그렇지만 <한겨레21>은 <조선일보>처럼 공격적이지 못하다. 엉뚱한 생각이긴 하지만, <한겨레21>에 맞장 코너를 만들어서 <한겨레>와 <조선일보>를 비교해보는 건 어떨까. ‘사설 대 사설’ 이런 식으로 두 신문을 비교해서 <조선일보>가 어떤 신문인지 공격적으로 드러내 보여주는 거다. 조혜정 기자 zesty@hani.co.kr