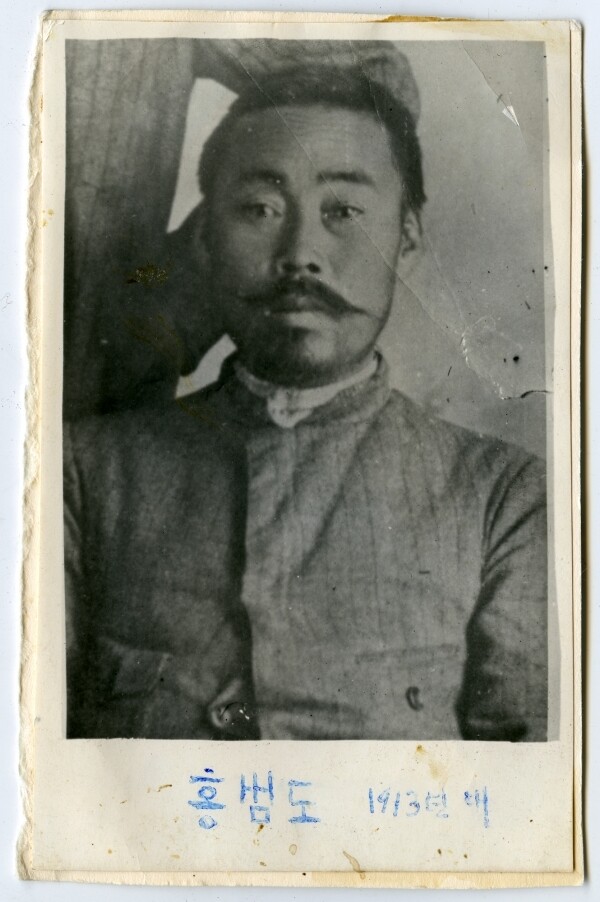

1912~1913년 독립군 시절의 홍범도 장군.

윤석열 정부가 추진하는 홍범도 장군 등 5명 무장투쟁 지도자들의 육군사관학교 충무관 앞 흉상 철거에 대해 독립운동가 단체와 역사학계 등이 강력하게 비판하고 있다. 그러나 이 와중에도 윤석열 대통령은 흉상 철거를 가장 먼저 요구한 신원식 국민의힘 의원을 이 문제를 총괄하는 국방부 장관으로 지명했다. 또

국민의힘 이장우 대전시장은 국립대전현충원 부근

도로 이름 ‘홍범도장군로’를 ‘현충원로’로 바꿔야 한다고 주장하고 나섰다. 홍 장군을 둘러싼 양쪽의 충돌은 앞으로도 계속될 전망이다.

홍범도 장군의 흉상을 육사 밖으로 내쳐야 한다고 주장하는 국민의힘 뉴라이트 계열 인사들이 지적하는 홍 장군 경력의 문제점은 크게 두 가지다. 첫째는 홍 장군이 1921년 자유시 참변 때 가해자인 소련의 붉은군대(적군)에 협력해 독립군을 학살했다는 것이다. 예를 들어 신원식 국방부 장관 후보자는 2022년 10월 국회 국정감사에서 “홍범도 장군이 봉오동전투에서 공을 세웠다고 하나, 자유시 참변에서 독립군의 씨가 마르는 데 주역이었다”고 주장했다.

현재까지의 연구 결과를 보면, 이것은 사실이 아니다. 1921년 초 소련 연해주 자유시(스보보드니)로 간 독립군 부대는 10여 개, 3천 명 이상이었다. 당시 이들의 과제는 전체 독립군의 통합과 붉은군대로부터 지원 받기였다. 그런데 이 독립군 부대의 통합을 두고 이르쿠츠크파와 상해파가 대립했다. 애초엔 상해파 중심의 통합이 추진됐으나, 붉은군대는 이를 인정하지 않았다.

결국, 1921년 6월 붉은군대 2군단 29연대와 이르쿠츠크파의 오하묵이 이끄는 자유대대가 박일리아가 이끄는 상해파의 사할린의용대(대한의용군)를 무력으로 무장해제했다. 이 충돌로 사망 36~272명, 실종 59~250명, 포로 864~917명 등 엄청난 독립군 피해가 일어났다.

당시 홍범도 부대는 붉은군대의 무장해제에 따랐고 이르쿠츠크파 쪽에 섰다. 그러나 이 무력 충돌에는 전혀 관여하지 않았다. 무장해제는 붉은군대가 주도했다. 1921년 8월 홍 장군은 이 사건의 재판위원으로 참여했다. 재판 결과는 3명에게 징역 2년, 5명에게 징역 1년, 24명에게 징역형 집행유예, 17명 방면으로 비교적 관대했다.

다만 안타깝게도 붉은군대의 무장해제와 이르쿠츠크파의 주도권에 동의함으로써 홍 장군을 포함한 대부분의 독립군 부대는 더 이상 항일 무장투쟁을 할 수 없게 됐다. 붉은군대는 독립군 병력 1745명을 자신들의 제5군 직속 한인여단으로 흡수한 뒤 이르쿠츠크로 이동시켰다.

이르쿠츠크는 조선에서 2천㎞ 이상 떨어진 곳이었다. 독립군 가운데 자유시로 이동하지 않은 김좌진 부대와 무장해제를 거부한 사할린의용대 일부만 간도와 연해주 일대에 남았다. 결론적으로 붉은군대의 배신으로 독립군 전력의 대부분이 사실상 사라졌다.

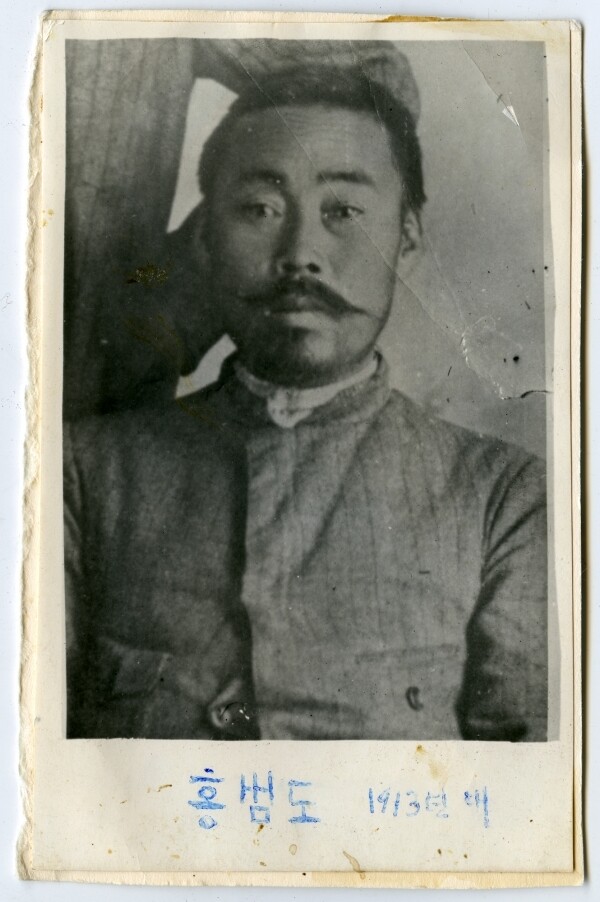

둘째 부인 이인복씨와 함께 찍은 말년의 홍범도 장군 모습. 매일노동뉴스

홍범도 장군의 연구자인 반병률 한국외국어대 명예교수는 “애초 독립군들은 자유시에 모여서 통합하고 다시 연해주와 간도, 조선으로 돌아가 싸울 계획이었다. 그러나 소련 입장에선 연해주에 들어와 있던 수만 명의 일본군 철수가 가장 중대한 문제였다. 따라서 통합된 조선 독립군이 국경지대인 연해주에서 무장투쟁을 계속한다면 일본군 주둔이 장기화할 수 있었다. 결국 소련군은 독립군을 강제 흡수하고 연해주에서 멀리 떨어진 곳으로 이동시켰다. 더 이상 독립군이 무장투쟁을 할 수 없게 만들었다”고 말했다.

국민의힘 뉴라이트 인사들이 홍 장군에 대해 지적하는 둘째 문제는, 홍 장군이 1927년 소련 공산당에 가입했다는 점이다. 그러나 이것은 생존을 위한 행동이었다. 1921년 자유시 참변 이후 홍 장군이나 다른 장병들은 사실상 군사력을 잃어 무장투쟁을 할 수 없었다. 소련의 통제로 간도나 조선으로 돌아가기도 어려웠다.

홍 장군이나 다른 장병, 동포들이 소련 땅에서 살기 위해선 소련 공민증(국적) 취득이나 공산당 가입이 필요했다. 공민증이 있어야 소련 정부로부터 식량이나 토지를 받을 수 있었기 때문이다. 소련 공민증은 1923~1924년 극동의 동포들이 소련 정부에 강력하게 요구해 받아낸 것이었다.

공산당 가입도 비슷한 맥락이었다. 더 이상 독립군으로 살아갈 수 없었던 홍 장군과 동지들은 극동 지역에 집단농장을 만들어 먹고살아야 했다. 공산당원이면 아무래도 일을 처리하는 데 유리한 점이 많았다. 또 1868년생인 홍 장군의 나이가 60살이 다 됐는데, 연금을 받기 위해서도 공산당원인 것이 유리했다. 실제로 홍 장군은 1929년부터 소련의 연금을 받았다.

그러나 이렇게 공산당원이 된 뒤에도 홍 장군과 동지들은 소련인이나 이미 정착한 동포들에 밀려 극동 여기저기를 옮겨다녀야 했다. 심지어 연해주 등 극동의 동포 대부분인 17만 명이 1937년 이오시프 스탈린의 추방 정책에 따라 중앙아시아의 카자흐스탄과 우즈베키스탄으로 강제 이주당했다.

반병률 교수는 “1930년대 들어서면 소련에서 대규모 숙청이 벌어져 동포들도 모두 숨죽이고 살아야 했다. 소련 정부의 연금 지원도 좋지 않아서 홍 장군은 극장 수위로 일해야 했다. 그런 상황에서 공산당원이라는 게 무슨 의미가 있었겠나. 특히 1930년대 말이 되면 소련은 일본·독일과 맞서는 서방과 연합전선을 형성했다. 그런 나라의 공산당원이었다는 게 무슨 잘못이라는 건지 모르겠다”고 말했다.

김규원 선임기자 che@hani.co.kr