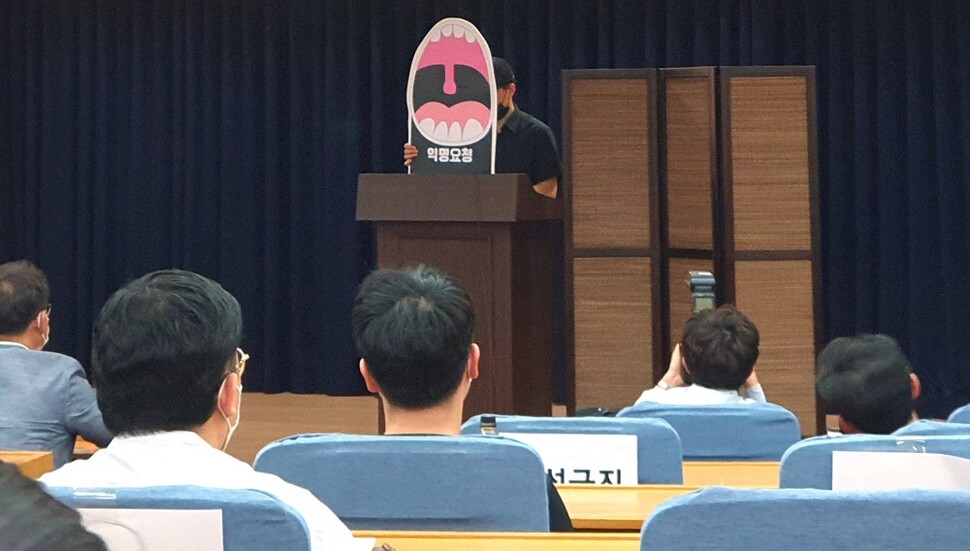

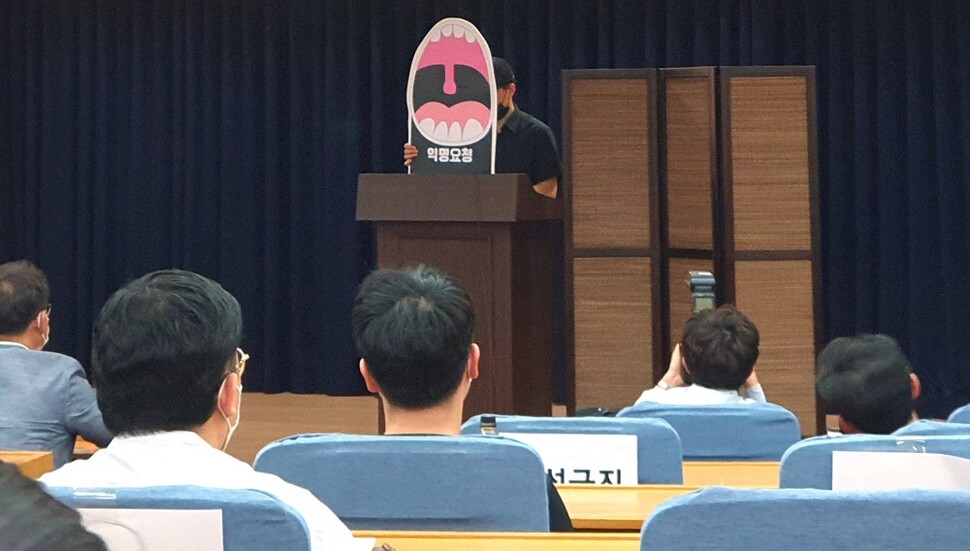

6월29일 미래통합당 의원들 주최로 국회에서 열린 ‘인국공(인천국제공항공사) 로또취업 성토대회’에서 한 청년이 가림판 뒤에서 익명으로 발언하고 있다. 연합뉴스

“정규직과 비정규직 사이의 공정성도 중요합니다.”(황덕순 청와대 일자리 수석 6월24일 JTBC 인터뷰)

“비정규직의 근로자들이 정규직이 되는 것을 아니꼽게 보는 것이 아닙니다. 이 사회의 공정성을 논하고 싶은 것입니다. (…) 정규직 전환은 공기업 정규직 입사를 위해 몇 년을 공부하는 청년들에게는 상실감을 줄 여지가 있습니다.”(6월29일 하태경 미래통합당 의원이 개최한 ‘인국공 로또취업 성토대회’ 중 공기업 취업준비생 발언)

‘공정성’이란 말은 같은데 두 발언에는 건널 수 없는 강이 흐른다. 문재인 정부 3년, 공정성이란 말을 둘러싸고 벌어지는 갈등은 다람쥐 쳇바퀴처럼 반복된다. 평창 겨울올림픽 아이스하키 남북단일팀 구성, 암호화폐(비트코인) 정부 규제, 조국 전 법무부 장관 논란, 인천국제공항공사 비정규직 정규직 전환…. “기회는 평등할 것입니다, 과정은 공정할 것입니다, 결과는 정의로울 것입니다”(문재인 대통령 취임사)를 외치고 출발한 문재인 정부가 공정성 논란에 발목을 잡히는 역설이 거듭 발생한다.

각자도생 사회, ‘시험’은 마지노선갈등은 매번 비슷한 방식으로 굴러간다. 청년층의 반발에 언론은 ‘공정성에 대한 분노’라는 이름을 붙여 확대재생산하고, 야당은 “386세대 기득권의 사다리 걷어차기” “로또 취업” 등의 프레임으로 정부·여당을 공격한다. 정부와 여당은 공정성 논란에 대해 “가짜뉴스 때문”이라며 야당과 언론의 문제라고 맞서고 여야 공방은 계속된다. 사회구성원이 각각 다르게 받아들이는 공정성의 정의란 무엇인지, 공정한 사회를 만들기 위해 무엇을 해야 하는지에 대한 질문은 사라지고 ‘을과 을’, 여당과 야당의 갈등만 남는다.

‘국민 75% 우리 사회 공정경쟁 없다’. <동아일보> 1999년 12월31일치에 실린 기사 제목이다. 정신문화연구원(현 한국학중앙연구원)이 성인 1200명에게 진행한 ‘한국 사회의 신뢰도 조사’ 결과, “우리 사회 성공한 사람들이 공정한 경쟁을 통해 현재 위치를 성취했다고 인정하지 않는다”는 응답자가 4명 중 3명이라는 보도였다. 한국 사회의 구성원이 공정성에 민감한 것은 새로운 현상이 아니다. 공정성에 대한 사회구성원의 감각이 경제적 불평등과 양극화가 심화되며 더 날카로워졌다.

역대 정부도 공정사회에 대한 요구를 피할 수 없었다. 이명박 전 대통령은 2010년 8·15 경축사에서 “공정한 사회는 출발과 과정에서 공평한 기회를 주되, 결과에 대해서는 스스로 책임지는 사회”라며 공정사회를 집권 후반기 화두로 내세웠다. 박근혜 전 대통령 역시 집권 초기 “정부가 공정한 환경을 만드는 데 더 주력해야 한다”며 공정사회와 공정경쟁을 국정 가치로 제시했다. 그러나 두 정부의 구호는 공염불에 그쳤다. 통계청 ‘2019 사회조사 결과’(2019년 11월 발표·13살 이상 국민 약 3만7천 명 조사)를 보면 “개인의 사회·경제적 지위가 높아질 가능성이 높다”고 답한 사람은 2009년 37.6%에서 2011년 32.2%, 2013년 31.2%, 2015년·2017년·2019년 22.7%로 꾸준히 하락했다. 2017년 촛불의 열망을 안고 탄생한 문재인 정부 역시 ‘공정’과 마주해야 했다.

문제는 역대 정부를 거치며 노동시장의 이중구조, 계층 불평등의 사회문제가 심화하며 사회구성원에게 ‘각자도생’이 생존 방식으로 굳어졌다는 점이다. 각자도생 사회에서 개인의 능력에 따라 사회적 지위를 줘야 한다는 ‘능력주의’와 “내가 남보다 더 노력했다면 그만큼 보상을 받아야 한다”는 비례의 원칙이 평등과 연대의 가치를 앞서 나아갔다. 특히 끊임없는 경쟁을 거쳐 사회로 나와 ‘불평등한 사회’를 마주한 20대 대부분은 ‘시험’을 공정성을 담보하는 마지노선으로 바라보는 경향이 강하다.

“노동시장의 공정성” “일자리의 룰”“정규직과 비정규직이 하는 일이 동일하다면 비정규직 차별을 없애고 정규직과 동일하게 대우해야 한다”는 데 81%가 동의하지만, “어렵게 취업을 준비해 정규직으로 입사한 사람과 그렇지 않은 비정규직의 차등 대우는 불가피하다”는 데 동의한 사람도 61.3%나 되는 다소 모순적 답변(한겨레경제사회연구원·글로벌리서치 2018년 1월 성인 2천 명 대상 여론조사)은 2020년에도 계속된다.

“모든 일자리를 정규직으로 만들 수 있는가? 할 수 있다고 주장할지 몰라도 안 되잖아. 그러면 정규직 일자리는 희소하지. 그러면 그 자리를 차지하기 위한 경쟁적 선발 과정이 필요하잖아. 그런 과정을 거쳐서 만들어진 게 선발제도잖아. (…) 그게 룰이잖아.”(6월29일 포털 사이트 댓글) 일부 20대에게는 아이스하키 단일팀에 합류하는 북한 선수도, 정규직 전환 기회를 받은 비정규직도 노력하지 않은 ‘무임승차자’일 뿐이다. “비정규직 노동자가 보호받지 못하는 노동시장의 공정성 문제를 해결하려는 것”이라는 정부의 정책 방향은 일부 정규직 노동자와 취업준비생에겐 ‘일자리 파이’를 줄이고 ‘룰’을 깨는 위협으로 읽힌다.

이런 갈등을 중재해야 할 정치는 지난 3년간 갈등을 방치하거나 부추겼다. 20대 국회에서 발의된 비정규직 보호 법안은 제대로 심사되지 않고 폐기됐다. 야당은 문재인 정부와 더불어민주당을 공격하는 소재로 ‘청년’을 내세웠고, 여당은 “지난 정권에서 잘못된 교육을 받은 20대의 보수화”(2019년 2월 설훈·홍익표 의원) 등의 발언으로 분노를 샀다. <청년팔이 사회> 저자 김선기 신촌문화정치연구그룹 연구원은 “통합당은 ‘386세대를 적으로 상정하는 담론정치를 위해, 민주당은 선거 승리를 위한 핵심 지지층으로만 청년을 도구적으로 다뤄왔다”고 꼬집는다. 이번에도 김두관 민주당 의원은 “조금 더 배웠다고 비정규직보다 2배가량 임금을 더 받는 것이 오히려 불공정”이라는 자신의 발언을 문제 삼는 야당 정치인들을 향해 ‘생트집’이라고 맞서고, 하태경 통합당 의원은 “청년들 분노 유발 정도껏 하시라”며 온라인에서 그와 설전을 주고받았다.

과정에서 벌어지는 세세한 문제 소홀공정성을 둘러싼 갈등은 명확한 해법을 찾기 어려운 상황이라 정치의 역할이 다시 중요해진다. “정규직화는 정책적으로 타당성이 있지만 그 과정에서 정치라는 것을 놓치고 있다. 시민들 설득하려는 노력을 방기하고 있는 게 아닌가.”(김선기 연구원) “정규직 전환 과정에서 벌어지는 세세한 문제를 소홀히 하다보니 정부·여당이 정책을 도 아니면 모 식으로 추진한다는 느낌을 준다. 욕을 먹더라도 다양한 청년들을 만나 목소리를 들어봐야 하지 않나.”(이동수 청년정치크루 대표)

국무총리를 지낸 이낙연 민주당 의원은 7월1일 국회에서 열린 지구촌보건복지포럼 초청 강연에서 “인천국제공항 문제는 빨리 국회 환경노동위원회와 국토교통위원회 또는 합동회의를 열어서 문제가 어디에 있는지, 어떤 해법이 있을 수 있는지 접근해야 한다. 개별 의원이 해법을 제시하기보다, 자기 이미지 마케팅을 하는 발언을 하면 해결에 도움이 될까, 그것이 국회다움일까 하는 아쉬움이 있다”고 말했다. ‘국회다움’이 그 어느 시기보다 필요한 때다.

이승준 기자 gamja@hani.co.kr