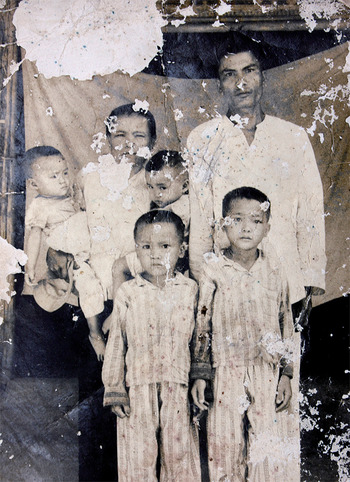

응웬수(뒤 오른쪽) 가족의 1960년대 사진. 왼쪽이 부인 보티찌와 쌍둥이 여동생 응웬티씨에우와 응웬티응우. 앞줄 왼쪽부터 응웬탄꺼와 응웬탄끄엉. 보티찌는 1973년 남베트남 군인의 총에 맞아 죽었다. 베트콩이었던 응웬탄끄엉은 20살 되던 1974년 남베트남군이 버린 총으로 사격을 하다 총이 폭발해 목숨을 잃었다. 응웬수 제공

당시 꽝남 지역(면적 28k㎡, 인구 16만5014명)에서 작전하던 해병 제2여단의 병력 규모는 4800여 명. 미 해병 LTV(수륙양용 장갑차) 중대와 전차소대, 미 해병 제1비행사단과 미 해군 제7함대가 한국군 해병 제2여단을 도왔다. 아군에 맞서는 적의 병력은 8700명으로 파악됐다. 퐁니·퐁넛촌으로부터 서쪽 쯔엉선(長山) 산맥 부근에 위치한 북베트남군 제2사단 병력 7400명에 베트콩 지방군 1300명을 더한 결과였다. 남베트남 정부는 이곳의 적성인구를 30%, 회색인구(중간지대)를 50%로 분석했다. 아군에 우호적인 인구는 20%뿐이었다. 적세가 우세한 지역이었다. 다음날인 2월12일 오전 퐁니촌 입구에서 울린 총소리에 창밖을 내다보던 응웬수(39) 역시 적성인구에 포함된 한 사람이었다. 남베트남 정부의 블랙리스트에도 올랐다. 고향에서 프랑스식 초·중등교육기관인 소학예우르억(So hoc yeu luoc·初學要略)을 졸업하자마자 공산당 활동에 참가했다. 16살이던 1945년부터 25살이던 1954년까지 인도차이나공산당(1951년 베트남노동당으로 개칭. 통일 뒤인 1976년 베트남공산당으로 다시 바뀜)에 입당해 해방군선전대에 참가한 것이다. 촌락 내부에 침투해 조직과 선전 활동을 하는 임무였다. 10년간 10번 넘게 프랑스 군인들한테 끌려가 감옥생활을 했다. 1955년 남베트남 정부 수립 이후, 함께 당 활동을 하던 동지들 대다수는 북으로 갔다. 그는 남았다. 북베트남과 남베트남 혁명세력을 연결해주고 외곽에서 그들을 지원하는 임무를 맡기로 했다. 얼마 안 가 연락선이 끊어졌다. 조직과 떨어진 채 조용히 농사만 지었지만, 보이지 않는 강력한 베트콩 지지세력이었다. 아버지의 영향 때문인지 큰아들 응웬탄끄엉(14)도 베트콩의 일원이었다. 그날도 가족 중 응웬탄끄엉만 집에 없었다. 남베트남 정부 관리들의 해코지는 없었다. 응웬수를 마을의 리더로 따르고 존중하는 이가 많았기 때문이다. 집은 불타고, 곳곳에서 고함과 비명이… 단발로 울린 총성은 어떤 폭음이 있고 나서였다. 폭음은 미군 LTV가 지뢰를 밟고 내는 소리였고, 첫 총성은 일대를 지나던 한국군 해병대를 향한 누군가의 저격이었다. 해병대가 응사하는 총소리가 몇 차례 났다. 잠시 정적. 1시간쯤 흐른 뒤 빗발치는 총성이 퐁니·퐁넛촌 일대를 흔들었다. 응웬수는 부인 보티찌(41)와 함께 귀를 막고 웅크렸다. 보티찌는 둘째아들 응웬탄꺼(11)와 쌍둥이 딸 응웬티씨에우, 응웬티응우(5)를 다독였다. 큰 사고라는 예감이 왔다. 전날 밤 젊은 여자 두 명의 연행은 어떤 전조였던 셈이다. 마을은 시뻘겋게 불타고 있었다. 고함과 비명이 뒤섞였다. 불과 몇백m 밖에서 벌어지는 일이었다. 응웬수는 무기력했다. 아무것도 할 수 없었다. 어설프게 나갔다간 총 맞아 죽기 딱 좋았다. 이럴 땐 가만히 숨어 있는 게 최선이었다. 바로 그 시각, 11살 소년 쩐반타는 퐁니촌 입구에 있는 가옥에서 어찌할 바를 몰랐다. 원래 살던 집보다 안전하다 하여 세든 곳이었다. 아버지는 일을 나갔다. 주인집 할머니와 세 남매만 집을 지켰다. 화염에 휩싸인 마을은 아비규환이었다. 작게 들리던 군인들의 발자국 소리가 갑자기 커졌다. 집에 있는 동굴은 이미 피신 온 마을 주민 서너 명이 차지했다. 동굴로 함께 들어갈까 망설였지만 들어가지 않았다. 대신 부엌에 숨었다. 쩐반타는 두 여동생을 꼭 끌어안았다. 심장이 쿵쾅거렸다. 이가 덜덜 떨렸다. 옆에 있는 주인집 할머니도 눈을 감은 채 두 손으로 귀를 막았다. 동굴에 들어가지 않은 것은 천행이었다. 집에 들어오자마자 한국군은 동굴 입구를 발견했다. 총을 쏘며 소리를 질렀다. 안에 사람이 숨었다고 판단한 모양이었다. 그들은 땅굴에 수류탄을 까 넣었다. 폭음과 함께 집이 들썩거렸다. 동굴 속에서 비명이 가느다랗게 새어나왔다. 몰살이었다. 쩐반타는 미동도 하지 않았다. 여동생들을 끌어안은 팔에 더욱 힘을 주었다. 쩐반타의 본래 집은 퐁넛촌 녓지압 마을이었다. 1년 전 그곳에서도 죽을 고비를 넘겼다. 1967년 3월30일(음력 2월19일)이었다. 그때는 미군이었다. 전투 기록을 뒤져보면, 미 해병 제1사단 소속 제5연대 휘하의 병사들일 가능성이 높다. 그들은 마을에 들어와 닥치는 대로 총을 쏘고 수류탄을 던졌다. 마을 주민 10여 명이 죽었다. 왜 그랬는지는 알지 못했다. 다행히도 그때는 혼자 서쪽으로 1km 떨어진 디엔안사 찐쭈마을 외할머니 집에 놀러갔던 터라 큰 화를 피했다. 어머니 다오티르(당시 35살)와 막내 여동생 쩐티무어(당시 1살)는 목숨을 잃었다. 미군은 어머니를 성폭행하고 살해한 뒤 주검을 우물 속으로 던졌다. 어린 소년의 가슴은 원한으로 사무쳤다. 1년 뒤엔 미군이 아닌 한국군이었다. 살았다. 지난해에도 살았고 이번에도 살았다. 한국군 떠난 뒤 발견된 70여 구의 주검 1시간이나 흘렀을까. 쩐반타의 집을 수색하던 한국군 해병대는 마을을 떠났다. 총성이 잦아든 고요함의 틈새로 곳곳에서 잔불 타오르는 소리가 들렸다. 집에서 애만 끓이던 응웬수도 상황이 끝났음을 눈치챘다. 마을로 진입하는 미군들과 남베트남 군인들이 창밖으로 보였다. 그들은 한국군의 동맹군이었지만, 이날만은 전혀 다른 편처럼 보였다. 응웬수는 부인과 함께 마을 쪽으로 달려갔다. 살아남은 사람들이 바깥으로 쏟아져나왔다. 현장은 끔찍해서 눈 뜨고 볼 수 없었다. 널브러진 주검들 사이로 간간이 목숨을 건진 이들이 보였다. 미군과 남베트남 군인들은 그들을 치료하거나 후송했다. 불을 끄는 작업도 했다. 10구가 넘는 주검이 한곳에 모여 있었다. 모아놓고 죽인 흔적이었다. 그런 주검들이 세 곳에 있었다. 불에 그을리거나 우물에 빠진 주검도 있었다. 도합 70여 구였다.

열다섯이던 1972년 입산해 베트콩 유격군으로 활동한 쩐반타는 1973년 1월 파리평화회담 이후 남베트남 임시혁명정부 해방군으로 꽝남 지역에서 활동했다. 주로 남베트남군과 전투를 벌인 쩐반타는 1986년 중위로 예편했다. 사진은 1975년 해방 뒤 호이안에서 해방군 동지들과 함께. 앞줄 왼쪽 두 번째가 쩐반타. 쩐반타 제공