새누리당은 지난 11월2일 중앙선대본 회의를 열어 깨끗한 정치를 다시 강조했다. 새누리당은 당원들의 당비, 공식 후원금, 금융기관 대출 등을 통해 대선 자금을 해결할 계획이다. 전체적으로 불필요한 비용을 줄이는 방향을 지향하고 있다. 다만 ‘펀드’에 대해서는 야당과 관점이 다르다. 새누리당은 펀드 방식의 모금이 애초 취지와 달리 정치적으로 불순한 돈의 유입을 부를 수 있다고 우려한다. 여야 정치인 여럿이 금융권 대출로 선거자금을 조달한 바 있다.

무소속 후보와 정당 후보는 선거비용 수입 항목에서 큰 차이가 있다. 박근혜, 문재인 후보와 달리 무소속 안철수 후보(왼쪽부터)는 정당보조금을 선거비용으로 활용할 수 없다. 다른 두 후보에 비해 안 후보 캠프가 좀더 쪼들리는 이유다. 사진 신소영 기자, 강창광 기자, 이정우 기자

문재인·안철수 후보 둘 다 새 정치를 콘셉트로 내건다. 내용은 형식이며, 형식이 곧 내용이다. 이들은 ‘풀뿌리 소액다수 모금’ 방식이 자신들의 정치 콘셉트와 연결되어 있음을 강조한다. 문재인 후보는 유시민 전 장관이 처음 시도한 ‘펀드’ 방식을 추구한다. 문 캠프는 11월25~26일 후보 등록 이후 본선에서 정당 국가보조금 153억원과 펀드 모금액으로 선거비용을 충당할 계획이다. 펀드 모금액 목표는 400억원가량이다. 후보 등록일 이전인 예비후보기간 들어가는 비용은 법률상 예비후보 후원금(한도 27억여원)으로 조달할 계획이다. 11월1일 기준, 문 후보는 후원금을 모두 25억3400여만원 모았다. 후원에는 시민 1만8787명이 참여했다. 후원회와 별도로 본선 선거 비용을 위해 마련한 ‘문재인 펀드’ 1차 모금에는 모두 3만4799명이 참여해 201억1100여만원을 모았다. 문 후보 쪽은 일주일 단위로 선거비용 지출 내역을 공개하고 있다.

안철수 후보 쪽도 추구하는 정치 콘셉트를 선거비용 모금 및 사용에 적용하겠다는 방침을 밝혔다. 선거비용을 투명하고 효율적으로 사용한다는 원칙을 세웠다. 박상혁 부대변인은 “국민들과 함께 선거 과정을 함께 만드는 게 출마 선언에서 나온 원칙”이라며 “그런 목표하에 정치자금이나 선거비용도 준비하고 집행할 것”이라고 밝혔다.

세 캠프 사이에 선거비용과 관련해 차이가 있다. 정당 후보 곳간은 좀 여유 있고 무소속 후보는 빠듯하다. 박근혜·문재인 후보는 공식적으로 ‘본인 자산+정당보조금 등 당비+후원 및 기부금’을 수입으로 삼을 수 있다. 반면 무소속 안철수 후보의 수입은 단출하다. ‘본인 자산+후원 및 기부금’이 전부다. 물론, 후보 득표 수가 유효 투표 총수의 15%를 넘으면 선거비용 전액을 국민 세금으로 돌려받으며, 득표가 10~15%인 경우 선거비용 절반을 나랏돈으로 돌려받는다. 문제는 사후보전이라는 점이다. 기업으로 치면, 내년에 아무리 확실한 수입이 예상돼 있어도 당장 만기가 돌아오는 어음을 막으려면 ‘지금 당장’ 돈이 필요한 경영 상황과 같다. 안철수 후보가 선거비용 측면에서 상대적으로 쪼들리는 이유다. 정치자금법상, 대선 후보가 모을 수 있는 후원금 총액은 ‘선거비용 제한액의 100분의 5에 해당하는 금액’이다. 올 대선의 경우 27억9855만원이다.

나경원, 박원순 차이에 주목

이런 곳간의 차이는 예비후보 기간인 현재 더 두드러진다. 안철수 후보의 후원회장은 <태백산맥>을 쓴 조정래 소설가다. 최근까지 2억여원 모금에 그쳤다. 캠프 쪽은 “소액다수 후원자가 많다”고 의미를 찾지만, 절대액수가 적은 건 사실이다. 지금도 하루하루 안철수 캠프는 굴러가야 한다. 공평빌딩 임대료, 전기·수도세, 자료 작성 및 배포부터 기자실의 원두커피 머신 운영까지 돈 들어갈 곳이 널렸다. 안철수 캠프의 어려움이 몇몇 보도로 알려진 뒤 모금자가 늘고 있지만, 절대액수 자체는 크지 않아 여전히 어려움이 크다고 알려져 있다. 사무실 계약금과 임대료 등 덩치 큰 지출은 안 후보 개인 돈으로 조달한 것으로 알려졌다.

무소속 후보의 이런 법률적 어려움 탓에 야권 후보 단일화 과정에서 선거비용 문제가 다시 불거질 수도 있다. 지난 2010년 서울시장 보궐선거의 경우, 무소속 후보였던 박원순 시장은 42억5063만원의 선거비용을 펀드와 공식 후원금 10억1260만원으로 해결했다. 민주당 박영선 후보로 단일화되었다면 받을 수 있었을 정당보조금 5억5000만원은 받지 못했다.

지출 측면에서 여야 후보의 차이도 예측된다. 정치 콘셉트와 선거운동 방식과 관련 있다. 지난 2010년 서울시장 선거 때 확연히 드러났다. 한나라당 나경원 후보는 조직 동원력을 기반으로 하는 지역구별 선거사무소 운영 비용으로 7억1835만원을 썼다. 무소속 시민후보였던 박원순 시장은 35분의 1에 불과한 2011만원을 썼다. 선거사무소는 구역별 조직 관리·동원 등을 도맡는다. 기성정당 선거 체제의 기본적인 참호다. 인건비, 사무실비 등의 부담이 크다.

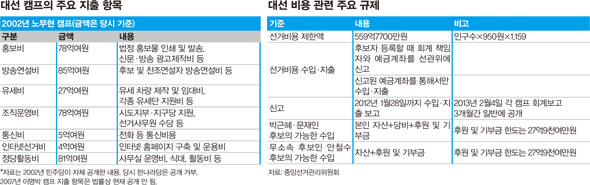

2002년 민주당이 자체적으로 밝힌 노무현 캠프 지출 항목을 보면 올 대선 캠프의 지출 항목도 가늠할 수 있다. 당시 한나라당은 이회창 캠프 지출 항목을 공개하지 않았다. 2007년 이명박 캠프의 구체적 선거비용 정치자금 항목은 법률상 지금은 볼 수 없다. 대선 캠프 회계정보는 선거 이후 석 달간 일반인에 공개되고 열람도 가능하지만, 그 기간이 끝나면 정치자금법상 볼 수 없다. 오직 총수입과 총지출만 공개된다. 당시 노무현 캠프의 가장 큰 지출 항목은 ‘방송연설비(85억여원)-정당활동비(81억여원)-홍보비(78억여원)와 조직운영비(78억여원)-유세비(27억여원)’ 순이었다.

정당활동비와 조직운영비가 기성정당 방식 선거운동을 상징한다. 사무실 운영비, 식대, 시도지부 지원, 선거사무원 수당 등의 항목에 해당한다. 전세계적으로 새로운 선거운동 방식으로 ‘온라인 선거’와 ‘풀뿌리 자발적 참여’가 꼽힌다. 새 정치가 얼마나 실현되었느냐는 각 캠프가 나중에 신고할 정당활동비와 조직운영비 액수를 보면 어느 정도 알 수 있을 것이다.

대선자금, ‘생색’ 낼 방법이 희박해

2003년 12월 서울 여의도 한나라당 기자실에서 이회창 전 대표가 불법 대선자금 모금과 관련한 대국민 사과 성명을 발표하고 있다. 역대 대선자금은 자주 검찰 수사의 대상이 되었다. 윤운식 기자

11월6일 치러지는 미국 대선과 상·하원 선거에 투입될 자금이 최대 60억달러(6조1천억여원)를 돌파하리라는 우려 섞인 전망이 있다. 사상 최대의 돈선거가 될 가능성이 있다고 미국의 책임정치센터가 최근 밝혔다. 이는 2010년 연방대법원이 특정 정치인과 정당에 직접 돈을 내는 것이 아닌 한, 개인이나 노동조합은 물론이고 기업들도 무제한 모금할 수 있도록 판결을 내린 이후 자금 모금 창구 역할을 하는 ‘슈퍼팩’(정치행동위원회)이 만들어졌기 때문이다.

‘오세훈법’으로 불리는 한국 정치자금법은 법인의 후원을 엄격히 금지한다. 기업이나 단체가 소속원들에게 지시를 내려 개인 명의로 정치인을 후원하는 이른바 ‘쪼개기’가 행해졌던 이유다. 이론상 기업이나 단체가 국회의원에게 했던 것처럼 쪼개기 수법으로 대선 후보에게 후원금을 낼 수 있다. 대선 캠프 쪽에서는 가능성이 높지 않다고 본다. 상임위원회별로 나뉘어 권한을 가진 창구와 사람이 명확히 한정된 국회와 대선 캠프의 상황이 전혀 다르다는 것이다. 대선 캠프의 경우 돈 내는 법인 쪽에서도 ‘생색’ 낼 방법이 크게 줄어든다는 이유를 드는 캠프 담당자도 있다. 돈을 봐야 정치의 차이가 보인다.

고나무 기자 dokko@hani.co.kr