지난해 6월 지방선거에서 진보개혁 정당은 이겼다. 이명박 정권과 한나라당을 심판하려는 표심이 이들의 선거 연합과 어우러진 결과라는 분석엔 큰 이견이 없다. 하지만 선거 연합을 이뤄내기까지 기득권을 쥔 민주당은 ‘배짱’을 튕겼고, 소수당인 진보 정당은 노심초사했다. 시민사회도 나서서 ‘압력’을 가했지만 선거 연합에 합의하기까지 6개월가량 진통을 겪었고, 진보신당은 아예 논의에서 빠지기도 했다.

한나라당 정당지지율은 40%, 의석수는 57%

이렇게 정치 연합은 쉽지 않다. 물론 연합이 언제나 정답은 아니지만, 한 정당이 쉽게 과반 득표를 하기 어려운 다당제에선 늘 연합의 필요성이 거론된다. 이 때문에 어차피 정치 연합을 해야 한다면, 이런 과정을 원활하게 만들고 진보 정당의 ‘과소대표’ 문제도 해결할 수 있도록 제도적인 변화를 고민할 때라는 주장이 나온다.

최태욱 한림대 국제대학원 교수는 “경제협력개발기구(OECD) 국가 가운데 우리나라와 미국·영국 등 일부만 최다 의석을 가진 정당이 의회 권력을 장악한 뒤 사사건건 소수당과 대립하는 ‘다수제 민주주의’를 채택하고 있다. 하지만 사실상 양당제인 영미와 달리 다당제인 우리나라에는 맞지 않는 제도”라며 “다양한 사회세력의 의견을 반영해 협상과 타협으로 정책을 추진하는 ‘합의제 민주주의’로 가야 한다”고 주장했다.

합의제 민주주의의 기본 조건은 비례대표 확대다. 그래야 다당제가 구조적으로 발전하고, 여론이 선거에 제대로 반영된다. 우리나라에선, 다른 지역구보다 득표수가 아무리 적어도 해당 지역구에서 1표라도 더 얻으면 이기는 구조이기 때문에, 누구는 1천 표로도 당선되고 누구는 2천 표로도 낙선할 수 있다. 실제 정당 지지율과 의석수 사이에도 괴리가 생긴다. 그 결과 현재 국회 297석 가운데 한나라당은 57.6%인 171석을 차지하고 있는데, 40% 안팎의 정당 지지율에 비해 훨씬 많은 의석수다. 반면 5% 안팎의 지지를 받는 민주노동당은 의석수가 5석으로 전체 의석의 1.7%에 불과해 과소대표돼 있다. 비례대표를 대폭 늘리면 이런 점이 보완된다.

뉴질랜드의 경험은 우리가 눈여겨볼 만하다. 1990년대 중반까지 뉴질랜드는 우리나라처럼 소선거구 단순다수대표제 아래서 중도 좌·우파 정당이 권력을 주고받았다. 그런데 1978년과 1981년 총선에서 중도 좌파 정당인 노동당이 중도 우파인 국민당보다 더 많은 득표를 하고도, 의석수에서 밀려 선거에 지고 말았다. 노동당은 이를 문제 삼아 선거제도 개혁을 1984년 총선 공약으로 내걸어 집권에 성공했다. 제도적 논의와 여론은 점점 독일식 비례대표제 도입 쪽으로 기울었고, 노동당은 그 다음 선거에선 국민투표로 이 제도의 도입 여부를 결정하겠다고 공약했다. 하지만 약속은 지켜지지 않았다. 1990년 총선에서 국민당은 이를 공격하며 같은 공약을 내놨고, 정권을 교체했다. 국민당도 노동당과 마찬가지로 다수당으로서 기득권을 지킬 수 없는 비례대표제 도입에 미온적이었지만, 그 사이 두 정부가 추진한 신자유주의 정책때문에 여론을 거스르는 ‘선거에 의한 독재권력’이라는 비판이 들끓으면서 선거제도 개혁은 피할 수 없는 일이 됐다. 의석 확대가 절실하던 민주당·녹색당 등 소수 5당은 독일식 비례대표제 도입을 핵심 의제로 삼아 1992년 지방선거에서 선거 연합을 구성해 큰 성과를 거두며 두 당을 위협했다. 결국 1993년 11월 실시된 국민투표에서 독일식 비례대표제는 53.9%의 지지를 얻어 지금의 뉴질랜드 선거제도로 자리잡았다. 이후 뉴질랜드에선 선거 연합과 연합정부가 지속되고 있다. 현재 집권세력도 국민당을 중심으로 액트당과 마오리당이 연합한 정부다.

이렇게 정치 연합은 쉽지 않다. 물론 연합이 언제나 정답은 아니지만, 한 정당이 쉽게 과반 득표를 하기 어려운 다당제에선 늘 연합의 필요성이 거론된다. 이 때문에 어차피 정치 연합을 해야 한다면, 이런 과정을 원활하게 만들고 진보 정당의 ‘과소대표’ 문제도 해결할 수 있도록 제도적인 변화를 고민할 때라는 주장이 나온다.

최태욱 한림대 국제대학원 교수는 “경제협력개발기구(OECD) 국가 가운데 우리나라와 미국·영국 등 일부만 최다 의석을 가진 정당이 의회 권력을 장악한 뒤 사사건건 소수당과 대립하는 ‘다수제 민주주의’를 채택하고 있다. 하지만 사실상 양당제인 영미와 달리 다당제인 우리나라에는 맞지 않는 제도”라며 “다양한 사회세력의 의견을 반영해 협상과 타협으로 정책을 추진하는 ‘합의제 민주주의’로 가야 한다”고 주장했다.

합의제 민주주의의 기본 조건은 비례대표 확대다. 그래야 다당제가 구조적으로 발전하고, 여론이 선거에 제대로 반영된다. 우리나라에선, 다른 지역구보다 득표수가 아무리 적어도 해당 지역구에서 1표라도 더 얻으면 이기는 구조이기 때문에, 누구는 1천 표로도 당선되고 누구는 2천 표로도 낙선할 수 있다. 실제 정당 지지율과 의석수 사이에도 괴리가 생긴다. 그 결과 현재 국회 297석 가운데 한나라당은 57.6%인 171석을 차지하고 있는데, 40% 안팎의 정당 지지율에 비해 훨씬 많은 의석수다. 반면 5% 안팎의 지지를 받는 민주노동당은 의석수가 5석으로 전체 의석의 1.7%에 불과해 과소대표돼 있다. 비례대표를 대폭 늘리면 이런 점이 보완된다.

뉴질랜드의 경험은 우리가 눈여겨볼 만하다. 1990년대 중반까지 뉴질랜드는 우리나라처럼 소선거구 단순다수대표제 아래서 중도 좌·우파 정당이 권력을 주고받았다. 그런데 1978년과 1981년 총선에서 중도 좌파 정당인 노동당이 중도 우파인 국민당보다 더 많은 득표를 하고도, 의석수에서 밀려 선거에 지고 말았다. 노동당은 이를 문제 삼아 선거제도 개혁을 1984년 총선 공약으로 내걸어 집권에 성공했다. 제도적 논의와 여론은 점점 독일식 비례대표제 도입 쪽으로 기울었고, 노동당은 그 다음 선거에선 국민투표로 이 제도의 도입 여부를 결정하겠다고 공약했다. 하지만 약속은 지켜지지 않았다. 1990년 총선에서 국민당은 이를 공격하며 같은 공약을 내놨고, 정권을 교체했다. 국민당도 노동당과 마찬가지로 다수당으로서 기득권을 지킬 수 없는 비례대표제 도입에 미온적이었지만, 그 사이 두 정부가 추진한 신자유주의 정책때문에 여론을 거스르는 ‘선거에 의한 독재권력’이라는 비판이 들끓으면서 선거제도 개혁은 피할 수 없는 일이 됐다. 의석 확대가 절실하던 민주당·녹색당 등 소수 5당은 독일식 비례대표제 도입을 핵심 의제로 삼아 1992년 지방선거에서 선거 연합을 구성해 큰 성과를 거두며 두 당을 위협했다. 결국 1993년 11월 실시된 국민투표에서 독일식 비례대표제는 53.9%의 지지를 얻어 지금의 뉴질랜드 선거제도로 자리잡았다. 이후 뉴질랜드에선 선거 연합과 연합정부가 지속되고 있다. 현재 집권세력도 국민당을 중심으로 액트당과 마오리당이 연합한 정부다.

“2016년 총선에선 진보 정당 교섭단체를” 최태욱 교수는 “이번에 진보개혁 진영이 비례대표제 강화 방안에 합의하고 이를 바탕으로 선거 연합에 성공하면, 2016년 총선부터는 지역주의가 힘을 발휘할 수 없고 진보 정당도 교섭단체를 구성할 수 있다”며 “그러면 선거 연합도 제도적으로 보장되고, 정당 간 타협이 정치문화로 자리잡는 합의제 민주주의도 실현할 수 있다”고 말했다. 조혜정 기자 zesty@hani.co.kr

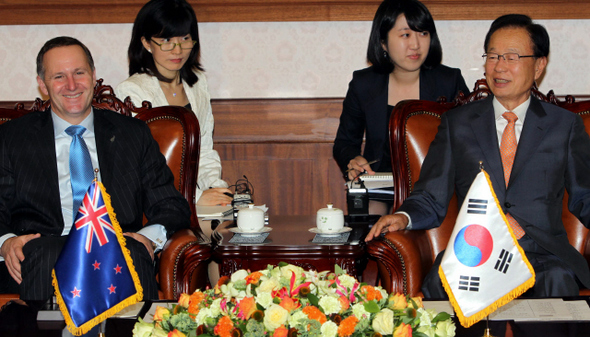

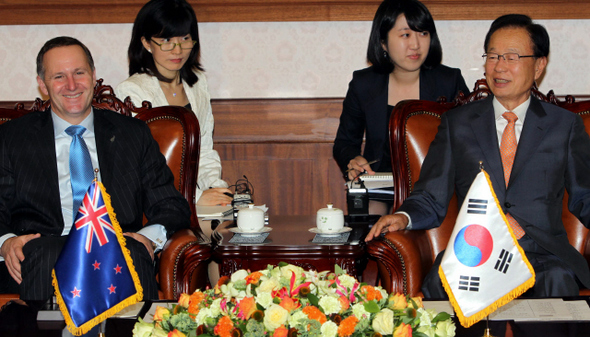

2010년 7월6일 존 키 뉴질랜드 총리가 박희태 국회의장을 예방했다. 키 총리는 중도 우파인 국민당 대표로 액트당·마오리당과 연합해 집권에 성공했다.국회사진기자단

“2016년 총선에선 진보 정당 교섭단체를” 최태욱 교수는 “이번에 진보개혁 진영이 비례대표제 강화 방안에 합의하고 이를 바탕으로 선거 연합에 성공하면, 2016년 총선부터는 지역주의가 힘을 발휘할 수 없고 진보 정당도 교섭단체를 구성할 수 있다”며 “그러면 선거 연합도 제도적으로 보장되고, 정당 간 타협이 정치문화로 자리잡는 합의제 민주주의도 실현할 수 있다”고 말했다. 조혜정 기자 zesty@hani.co.kr