전북 전주한옥마을 끄트머리 성심여고 근처 네거리에는 낯선 이름의 양화점이 있다. ‘행운구두복방’. 이름이 희한하다. 수리점? 양화점? 복덕방? 가게의 정체가 헷갈렸다. 원래 간판은 ‘행운구두복덕방’이었다. 가게 주인은 동네 사람들이 지나다 드나들기 편하게 이름을 지었다. 하지만 양화점 이름에 복덕방이라는 글씨가 들어가자 집을 문의하려는 사람들의 방문이 이어졌다. 주인은 간판집 주인과 상의해 ‘덕’ 자리에 구두 모양의 사진을 붙여 지금의 이름을 만들었다.

16㎡(약 5평) 남짓의 낡은 한옥에 위치한 양화점에 들어서자 본드 냄새가 코를 찌른다. 50년 동안 구두 만드는 일을 해온 임태화(67)씨가 수리를 맡기러 온 손님과 이야기하며 열심히 구두 밑창에 본드를 바르고 있다. 좁은 가게 안을 임씨가 만든 수제 구두, 본, 각종 자재가 가득 채우고 있다.

양화점 주인 임태화씨는 초등학교를 졸업한 뒤 집안의 생계를 위해 아이스케키 장사를 했다. 근근이 입에 풀칠은 했지만 한철 장사인 아이스케키로는 생계를 책임지기 힘들었다. 살고 있던 전주 서학동 동네에서 가장 잘사는 집이 한전을 다니는 집과 양화점 주인네였다. 임씨는 제화 기술자가 되기로 작심하고 전주 중앙동에 있던 대흥양화점에 취업했다. 그 시절은 양화점이 성행하던 시기라 좋은 대접을 받고 시내 양화점을 옮겨다니며 일을 했다.

남의 양화점에서 계속 일하다가 35살이 된 1980년에 예수병원 응급실 밑에 자기 가게를 차렸다. 가진 돈 200만원으로 시작했다. 100만원으로 세를 얻고 나머지 100만원으로 제화 장비와 가죽 한 장을 샀다. 가죽 한 장으로 구두 10켤레를 만들 수 있었다. 전주 시내와는 거리가 있었지만 임씨의 제화 솜씨가 소문이 나고 주변의 도움으로 한 달도 되지 않아 가게 안은 구두로 가득 찰 수 있었다.

호시절도 그리 오래가지 않았다. 1980년대 말부터 기성화가 유행하자 임씨의 일감도 급격하게 줄어들었다. 10년 동안 있었던 가게마저 도로가 넓어지며 헐리게 됐다. 그 뒤로도 재개발, 건물 매매, 도로 확장 등으로 인해 계속 가게를 옮겨야 했다. 지금의 가게 위치는 3년 전에 이사해 터를 잡은 곳이다.

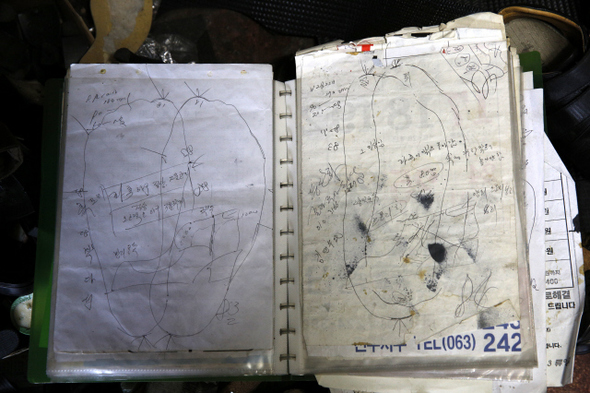

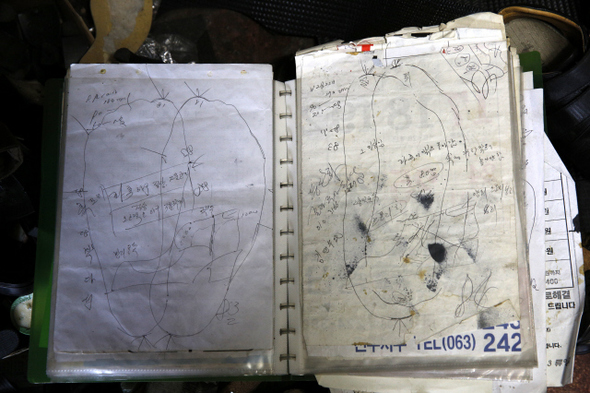

수제화를 찾는 사람이 줄어들어 현재 일감은 대부분 장애인용 구두다. 예수병원 근처에서 가게를 할 때 재활과에서 의뢰가 들어온 장애인용 신발을 제작한 게 인연의 시작이다. 쉽게 만들 수 없는 신발이다 보니 한번 고객은 자연스럽게 단골이 됐다. 임씨는 양화점 한쪽에 보관하고 있는 파일을 보여줬다. 이제까지 이곳에서 신발을 만들어온 사람들의 발 모양을 본뜬 것이다. 주인 말고는 알아보기 힘든 언어로 복잡하게 그려져 있었다. “장애인용 구두 만드는 게 어려운 것이제. 만드는 내내 마음이 불편혀. 주문한 사람이 구두를 신고 가게 문을 나설 때에야 비로소 맴이 편해진당께.”

좁은 작업장에서 구두 제작이 이어졌다. 남들이 보기에는 복잡한 곳이지만 임씨는 쉽게 수리할 구두들을 찾았다. 저녁이 되자 주변 가로등이 켜지기 시작했다. 맡긴 구두를 찾으러 온 사람들의 방문도 드문드문 이어졌다. 낡은 한옥 건물 안에서 일하는 임씨의 모습이 주변 모습과 제법 잘 어울렸다.

전주=사진·글 김명진 기자 littleprince@hani.co.kr

임태화씨가 1월2일 오후 전북 전주시 완산구 교동 ‘행운구두복방’에서 지퍼를 수리한 가방을 한 아이에게 건네고 있다.

제작한 신발과 자재가 진열장을 가득 채우고 있다.

고객이 보내온 헌 구두와 똑같이 제작한 구두를 들어 보이고 있다. 신발에 애정이 강한 고객들이 같은 모양으로 제작해달라고 종종 요청한다.

가방 지퍼를 수리하고 있다. 구두 제작과 수리가 주업 이지만 동네 주민들이 맡긴 우산, 옷, 가방 등 고칠 수 있는 것은 다 수리해준다.

의뢰가 들어온 구두를 제작하고 있다. 사용하는 도구는 30년이 넘었고 입고 있는 바지는 오랜 작업으로 다 해어져 있다.

고객의 발을 본뜬 파일.